Le Nom de la rose

Logique et poétique

Autopsie philo-cinématographique #2

Doute, foi et tentation : Le Nom de la rose (Jean-Jacques Annaud, 1986) questionne la réception du savoir. La philosophie est au rendez-vous, le diable aussi. Au travers d’une intrigue palpitante, c’est notre rapport à la connaissance qui se voit chamboulé.

De quel prodige Le Nom de la rose est-il le nom ? 1986 voit l’adaptation sur les écrans du bestseller d’Umberto Eco. Le réalisateur français Jean-Jacques Annaud nous plonge dans l’enquête du novice Adso de Melk et de son maître Guillaume de Baskerville, moine franciscain et philosophe à ses heures perdues. Dans le théâtre d’une abbaye du nord de l’Italie, ces deux amis poursuivent un livre interdit.

Annaud brosse un portrait sans compromis du Moyen-Âge : une époque sombre et poisseuse, empêtrée dans les querelles religieuses et les hérésies. De fait, le XIVe siècle correspond au bas Moyen-Âge, une période de déclin en attente d’une Renaissance. Les quelques touches d’anachronisme (comme la chasse aux sorcières précoce) sont vite excusées par une minutie du détail historique. Annaud retranscrit l’état misérable de la fin d’une époque. Les superstitions se mêlent à l’atmosphère brumeuse et sépulcrale d’une abbaye au bord du gouffre, un sanctuaire dans lequel Dieu lui-même n’est plus qu’un nom.

« Connais-tu un seul lieu où Dieu ne se soit pas toujours senti chez lui ? » (Guillaume)

Qu’est-ce qu’une bonne adaptation ?

Difficile de parler de ce film sans évoquer le récit dont il s’inspire. Le succès littéraire du Nom de la rose, sorti en 1980, fut couronné dès 1982 par le prix Médicis étranger. Véritable passionné, Annaud a vite saisi l’urgence de s’emparer de ce polar médiéval truffé de références historiques. Son adaptation prend toutefois de grandes libertés sur certains aspects. N’en déplaise aux puristes, il n’y a là rien d’étonnant. Il suffit pourtant de voir les réactions épidermiques de certains cinéphiles à l’annonce du remake d’un film culte ou d’une œuvre littéraire majeure pour se convaincre des attentes que nous avons du septième art. La question sous-jacente concerne les critères d’une bonne adaptation : doit-elle rester fidèle à l’original ? Assurément, non. Il peut être d’ailleurs plus dommageable pour la réussite commerciale et critique d’un film de coller scrupuleusement à son matériau d’origine.

Par sa richesse thématique, sa variété de détails et de nœuds scénaristiques, Le Nom de la rose pouvait difficilement se résumer en un film – contrainte que la série du même nom aura su résoudre. Annaud parvient toutefois à contourner ce handicap. Habilement, il décide de présenter son adaptation filmique comme un palimpseste. Dès l’ouverture et avant même l’écran titre, les spectateurs sont avertis : ils ne verront pas une copie mais une inspiration de l’œuvre d’Umberto Eco. Le romancier estimait d’ailleurs que ni le cinéma, ni la littérature ne devaient être soumis l’un à l’autre. Une telle justesse d’appréciation sera porteuse d’une belle collaboration entre les deux hommes. Tel ne fut pas le cas entre Stanley Kubrick et Stephen King lors de la réalisation, à la même époque, de Shining. L’écrivain américain désavoua le film, trop éloigné de son œuvre, au point de porter à l’écran une adaptation plus fidèle de son roman mais moins mémorable que le film de Kubrick.

L’association du film d’Annaud au palimpseste parvient à dépasser le débat sur la bonne adaptation d’une œuvre. Un palimpseste désignait jadis un ouvrage recyclé, une œuvre dont le contenu était partiellement effacé en vue d’une nouvelle production par-dessus. À une époque où la fabrication d’un livre nécessitait l’abattage de troupeaux de moutons, cette technique n’était pas rare. Annaud affine ainsi le sens d’une adaptation transmédia et s’affranchit des critiques touchant à l’authenticité d’une œuvre, tout en faisant référence à une pratique littéraire médiévale. La métaphore du palimpseste est d’ailleurs renforcée dès les premières secondes du film dans un discours méta-textuel du narrateur de l’histoire, le novice Adso : « Je m’apprête à laisser sur ce parchemin le témoignage des faits admirables et terribles auxquels j’ai assisté dans ma jeunesse. » Ce parchemin, nous ne le verrons jamais puisqu’il s’agit du film dont nous sommes témoins.

C’est donc au fil du récit d’Adso que nous progressons. Sa voix extradiégétique nous guide. Par le génie de sa mise en scène, Annaud magnifie l’introduction de chaque personnage emblématique du film, intensifiant de la sorte son caractère poético-littéraire. Salvator nous apparait ainsi la première fois en ombre déformée des gargouilles, Ubertin de Casal prostré à terre tel un mort. Jorge surgit, vociférant, d’un nuage de pigments, la paysanne, semblable à une fauve, de l’obscurité. Quant à Bernardo Guy, la scène qui l’introduit prend soin de dissimuler son visage, nos héros étant alors absents. Il faudra attendre sa rencontre avec Adso et son maître pour que Bernardo daigne tourner vers la caméra son regard inquisiteur.

Annaud respecte la forme du roman d’Eco en partant du point de vue d’Adso, de sa naïveté touchante face aux secrets de l’amour et à la nature peccable d’hommes de foi. Entre les regards libidineux d’Ubertin de Casal, les services homosexuels achetés par frère Bérenger à frère Adelme, ceux achetés à la paysanne par Salvator et Rémigio et, dans un autre registre, la cupidité de l’abbé et des prélats du pape, ce petit monde nous est montré comme bien pourri. Le rituel ésotérique auquel s’adonne Salvator dans l’écurie visait à rendre la jeune paysanne (Valentina Vargas) amoureuse du bossu. La pauvre femme éveillera notre sympathie par son rapprochement avec notre narrateur. Capturée, elle deviendra le bouc-émissaire des troubles survenus dans l’abbaye. Tentations et frustrations sexuelles au sein de la vie religieuse constituent l’un des grands axes du film. Mais c’est le rapport au savoir et à sa diffusion qui compose le cœur véritable de l’intrigue.

Le savoir en image

Le progrès est l’un des grands thèmes du cinéma. Du laboratoire de Frankenstein de J. Whales au Faust de Murnau, le septième art s’est employé dès ses prémices à illustrer les arcanes du savoir. Ici toutefois, il n’est pas question d’interroger les origines ou les dangers du progrès. Le Nom de la rose se démarque en nous présentant le phénomène de rétention du savoir propre au Moyen-Âge. C’est la raison pour laquelle le film se centre sur le clergé (l’ordre des oratores) et ses rapports de forces avec la classe paysanne (laboratores). Aussi, peut-on apercevoir à deux reprises la dîme prélevée aux paysans et la forme très discutable des dons désintéressés de l’Église aux plus pauvres. Sans oublier la concentration de richesses au sein des abbayes – souvent associée à l’abbé (Michael Lonsdale). À l’occasion des querelles théologiques qui divisaient les ordres religieux, on aperçoit également la noblesse (bellatores), des hommes d’armes au service des hauts dignitaires de l’Église romaine.

Annaud nous fait alors visiter l’univers monastique (son cloître, son réfectoire, son scriptorium, sa bibliothèque), le tout dans une atmosphère feutrée et oppressante. Dès les premières minutes du film, le donjon qui contient la bibliothèque vient envahir l’écran. C’est un plan en contre-plongée qui introduit l’édifice renfermant toute la connaissance d’une époque. Protégé par les remparts du monastère, le donjon s’élève tel un gratte-ciel solitaire. Il évoque l’inaccessibilité du savoir pour le commun des mortels. Central dans l’intrigue, ce donjon apparait comme un antagoniste menaçant qui accueille les protagonistes par un plan subjectif. Ce même cadrage en plongée renforce l’impression que l’édifice observe froidement les nouveaux venus.

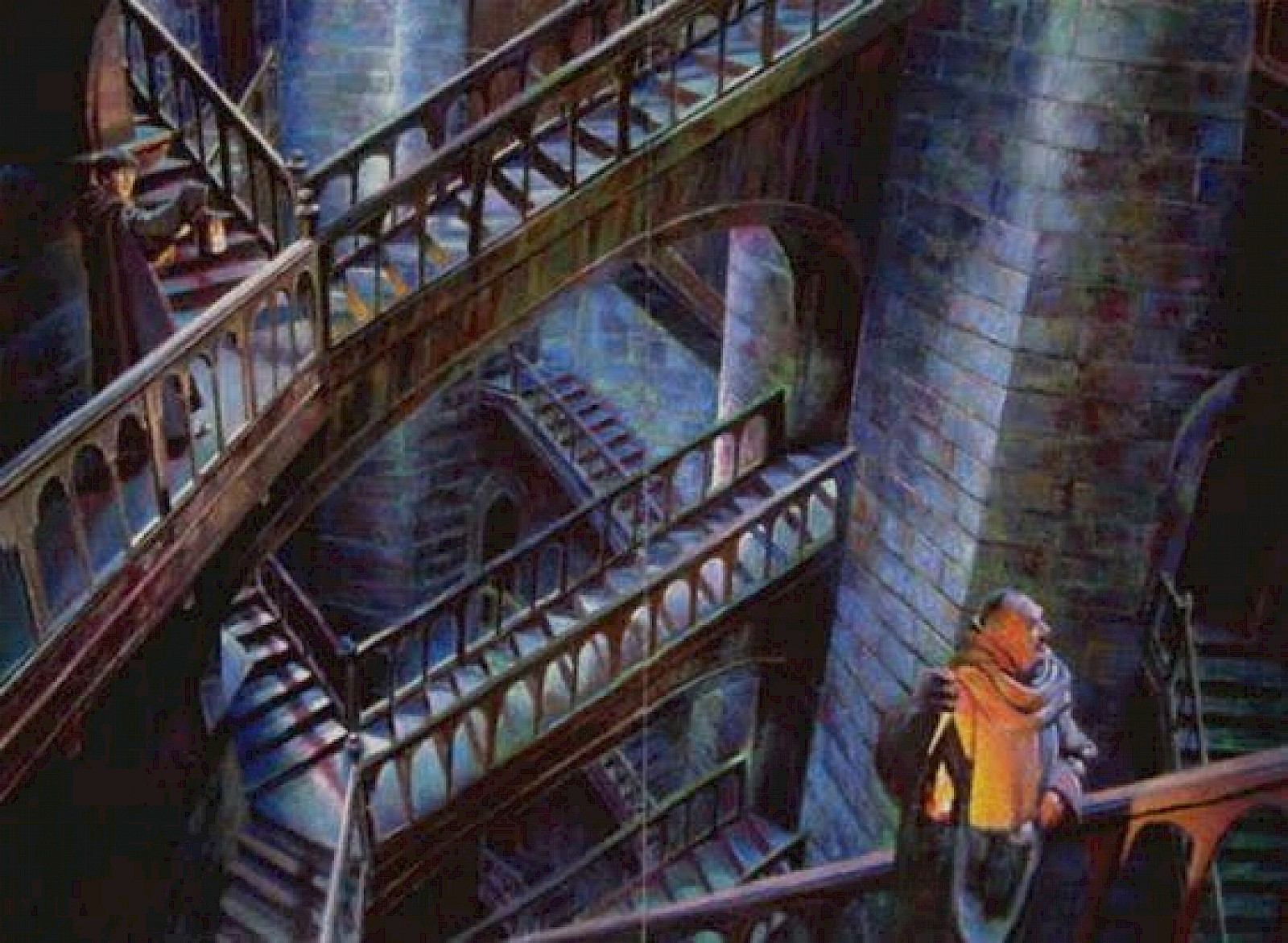

Entre ses murs, le cœur du savoir prend la forme d’une bibliothèque labyrinthique. Mais là où le livre d’Eco décrivait le lieu de façon horizontale, Annaud étend sa structure sur plusieurs niveaux. Cette verticalité du labyrinthe emprunte d’ailleurs son visuel si marquant aux Escaliers fous d’Escher et aux Prisons de Piranèse. De la sorte, Annaud donne au savoir un aspect insaisissable et dispersé, reflet de la perdition qui attend l’érudit dans sa quête insatiable de connaissances. Ce n’est d’ailleurs qu’à la force de leur esprit que les deux protagonistes parviendront à quitter ce dédale de papier : usant d’un fil d’Ariane, d’abord ; en suivant les rats, ensuite.

« Les rats, encore plus que les savants, raffolent des parchemins. » (Guillaume)

Jalousement entreposé dans le donjon de l’abbaye, ce savoir flirte avec l’impiété – à tel point que l’abbé préfèrera sacrifier ses moines aux flammes de l’Inquisition que d’ouvrir sa bibliothèque à Guillaume. Le vénérable Jorge, responsable des meurtres, justifie ses crimes en se persuadant de protéger le monde du contenu de la bibliothèque. Dès lors, ce lieu de savoir prend davantage l’aspect d’une prison que d’un sanctuaire. Son pensionnaire le plus dangereux, aux yeux de Jorge, s’avèrera être le second tome de la Poétique. Tout le génie d’Umberto Eco consiste à exploiter les rumeurs de l’existence de cette œuvre célèbre d’Aristote pour construire une intrigue sur le mystère de la connaissance. Apprendre que le fanatique Jorge est le dépositaire de cet ouvrage accroit notre surprise lors de la révélation. La crainte du vieillard de voir l’humour banalisé, la peur de Dieu s’éroder et le monde sombrer dans une déliquescence morale fait de lui un antagoniste nuancé. La question qu’il pose est toujours d’actualité : peut-on rire de tout ? Cet éternel débat autour de la liberté d’expression – surtout en matière religieuse – opposera directement Guillaume et Jorge.

La série de morts déclenchée par le vieux moine se retournera finalement contre lui. Elle emportera à son insu frère Malachie. Lorsque Guillaume confondra Jorge dans la bibliothèque, il le trouvera seul et pleurant de ses yeux morts la disparition de son ami bibliothécaire. Jorge le rejoindra bien assez tôt dans les flammes de son propre autodafé aristotélique. En fin de compte, la Poétique II aura existé pour nous le temps d’un récit.

Un enquêteur qui a du chien

L’aspect captivant de ce film tient beaucoup à l’interprétation du personnage de Guillaume de Baskerville. C’est un Sean Connery impérial qui campe le rôle du moine franciscain inventé par Umberto Eco. Contre l’avis de tous, Annaud admit que l’ancien agent 007 avait le charisme nécessaire pour incarner un homme de foi et de raison. Spirituel et sarcastique, le héros parvient à nous entrainer dans sa quête comme si nous étions à ses côtés. Sa logique aristotélicienne se mue en intuition et le guidera tout au long de son enquête. Le Nom de la rose est construit comme un polar historique, Guillaume de Baskerville devant mobiliser toutes ses facultés de détective pour déceler les indices et en tirer des conclusions. Les traces de sang sur la roche, de pas dans la neige ou de jus de citron sur le papier… rien ne lui échappe !

Cet habile déducteur est la conjonction de deux grands noms. Baskerville fait immédiatement référence au célèbre roman policier Le Chien des Baskerville, mais l’analogie ne s’arrête pas au titre. Umberto Eco emprunte au magnum opus de Conan Doyle le conflit entre l’approche rationnelle et le mysticisme. Le chien noir qui traque les Baskerville devient ici le diable à l’affût de moines à trucider. Les bruits de sonnette qui émaillent par moments le long métrage rappellent l’influence maléfique à laquelle notre narrateur Adso accorde crédit. Mais le clairvoyant Guillaume ne cèdera pas d’un pouce aux superstitions de son époque.

« Le seul signe que je vois de la présence du démon, c’est la volonté de tous de le voir à l’œuvre. » (Guillaume)

Umberto Eco inscrit son héros dans une longue tradition d’enquêteurs. Affublé de son Watson en la personne d’Adso, Guillaume aura toujours son acolyte pour lui donner la réplique. Et tandis que Watson, dans Le Chien des Baskerville, nous racontait le retour des aventures de Sherlock – après la mort supposée de l’enquêteur lors d’un duel avec le Dr Moriarty –, c’est ici Adso qui nous narre l’enquête de Guillaume suite à son conflit avec Bernardo Gui. C’est d’ailleurs au travers des échanges récurrents du duo que se dessine la seconde figure derrière le personnage de Guillaume.

Le philosophe anglais Guillaume d’Ockham prête ses traits à son homologue franciscain. Doté d’une logique imparable, Ockham est célèbre pour avoir énoncé le principe de parcimonie. Aussi connu sous l’appellation « Rasoir d’Ockham », ce principe fut formulé au XIVe siècle par Ockham en réaction aux raisonnements philosophiques pompeux. Il a pour fondement la simplicité. En effet, loin de la complexité hégélienne, le Rasoir d’Ockham rappelle que les explications les plus simples sont souvent plus réalistes que les déductions tarabiscotées. Par exemple, il est plus logique de reconnaître qu’une boulette de papier fut jetée dans une poubelle que de déduire qu’on a fabriqué la poubelle autour de la boulette de papier. Le Rasoir d’Ockham est donc un principe d’économie en logique : on élimine les éléments superflus dans le raisonnement pour retenir les plus simples. Guillaume de Baskerville en usera à maintes reprises, et toujours pour éloigner de ses conclusions les superstitions et autres fantasmes eschatologiques.

« En l’absence d’explication naturelle, vos moines soupçonnent la présence du surnaturel dans ses murs. » (Guillaume)

Au-delà de son patronyme, Guillaume incarne l’état d’esprit de son saint-patron, Saint-François d’Assise, qui invitait chacun à peindre sur son visage un rire constant. Guillaume tranche ainsi radicalement avec l’austérité de l’abbaye. Son enthousiasme et sa gaieté communicative sont à mettre sur le compte de son ouverture d’esprit. À son contact, la connaissance devient source de joie. Il en est ainsi lorsqu’il consulte avec ravissement les enluminures au scriptorium ou les divers ouvrages de la bibliothèque – glissant par la même occasion un clin d’œil à Umberto Eco (Umbertus de Bologne). Mais sa joie est toujours de courte durée. Lorsqu’il découvre enfin la Poétique II d’Aristote, le livre tant convoité disparaît dans les flammes. Seul lot de consolation, Guillaume quittera l’abbaye en compagnie de quelques ouvrages miraculés.

Une œuvre tragicomique

Construits en miroir de Guillaume, les antagonistes sont toujours caractérisés par leur dureté et leur vision étriquée du monde. Le sinistre Jorge et le cruel Bernardo Gui ne sont pas de gais lurons, leur mort à tous deux se révèlera néanmoins des plus burlesques : le premier finissant brûlé vif par l’ouvrage qu’il cherchait à détruire, le second empalé par les grilles de sa caravane alors qu’il venait d’échapper à la herse du monastère. Cette ironie mordante, Annaud la cultive tout au long du film comme pour donner force au rire que chérit Guillaume. Il l’applique à chaque mort, toujours plus spectaculaire. Entre Venentius, pieds en l’air dans un chaudron de sang de porc, Béranger gonflé comme un noyé dans un bain médicinal ou encore Salvator qui souffle sur les braises pour éteindre son bûcher, le grotesque se mêle à l’ironie de chaque situation. La mort de l’herboriste – la tête fracassée par une sphère armillaire – symbolisera quant à elle la fracture déchirante entre science et religion.

Cette fracture s’incarne dans la plus haute autorité de cette fin d’époque, terreur qui hantera la Modernité : la Sainte Inquisition. Pour représenter cette institution particulière de l’Église romaine, Umberto Eco exploite la figure historique de Bernard Gui. L’inquisiteur, connu sous le pontificat de Jean XXII pour avoir codifié les principes de sa fonction, est interprété ici par le brillant Murray Abraham. Némésis de Guillaume, Bernardo Gui illustre pleinement l’obscurantisme et le fanatisme religieux. Guillaume, lui-même ancien agent de l’Inquisition, rappelle toutefois le projet initial de cette institution religieuse : « celui de guider et non de punir ».

La scène de l’arrivée de nos héros est révélatrice du climat délétère de cette époque. Lorsque l’abbé débarque dans la chambre de Guillaume, celui-ci dérobe au regard de son hôte les instruments astrologiques dont il dispose, tandis que l’abbé hésite de son côté à lui révéler la tragédie qui ensanglante son abbaye. Guidé par son orgueil intellectuel, Guillaume ne sera nullement intimidé par les délires diaboliques qu’agitent en épouvantail les détracteurs du progrès. Mais l’obsession dangereuse de Guillaume pour la Vérité lui fait oublier tout repère.

Au détour d’un couloir, il croit entendre Adso lui parler, perd plus tard son disciple dans la bibliothèque et confond même ses claquements de dents avec un mécanisme secret. C’est que la soif de connaissances encyclopédiques de Guillaume prime sur ses relations humaines.

« Les livres vous importent-ils vraiment plus que les gens ? (Adso)

Ai-je jamais dit cela ? (Guillaume)

Je vous vois si indifférent à vos semblables. N’avez-vous pas au moins quelque pitié ? (Adso)

C’est peut-être le style de ma pitié. (Guillaume) »

Malgré toute sa science, Guillaume ne parviendra à sauver personne. Le premier plan nous donnait un indice. Les poteaux des bûchers encore fumants accueillaient nos deux protagonistes, signe que nos héros sont condamnés à arriver toujours trop tard. Trop tard pour sauver les divers moines, pour innocenter les trois condamnés au bûcher ou pour arracher aux flammes le livre d’Aristote. L’incendie déclenché, Annaud superpose les plans du brasier de la bibliothèque et celui de l’autodafé de Bernardo Gui à l’entrée du monastère. Nous éprouvons alors autant de tristesse à la vue des trésors de la bibliothèque dévorés par le feu que de la mort atroce des deux hérétiques. L’obscurantisme s’illustre dans ce final aux accents dramatiques, le second tome de la Poétique d’Aristote étant à jamais perdu.

L’Apocalypse derrière eux, la cendre des livres recouvrant celle des corps, nos deux héros quitteront le lieu de leur plus grand échec : Guillaume ne pourra jamais connaître l’œuvre perdue d’Aristote, et Adso le nom de son unique amour terrestre. La morale finale, celle que tire Adso au seuil d’une vie vouée à la connaissance et à la prière, sera d’admettre l’impossibilité de prétendre au savoir absolu. Sans oublier son visage, il ne connaîtra jamais le nom de la jeune paysanne de son cœur.

« Que la vie serait paisible sans l’amour, Adso, tellement rassurante, tellement tranquille et tellement triste. » (Guillaume)