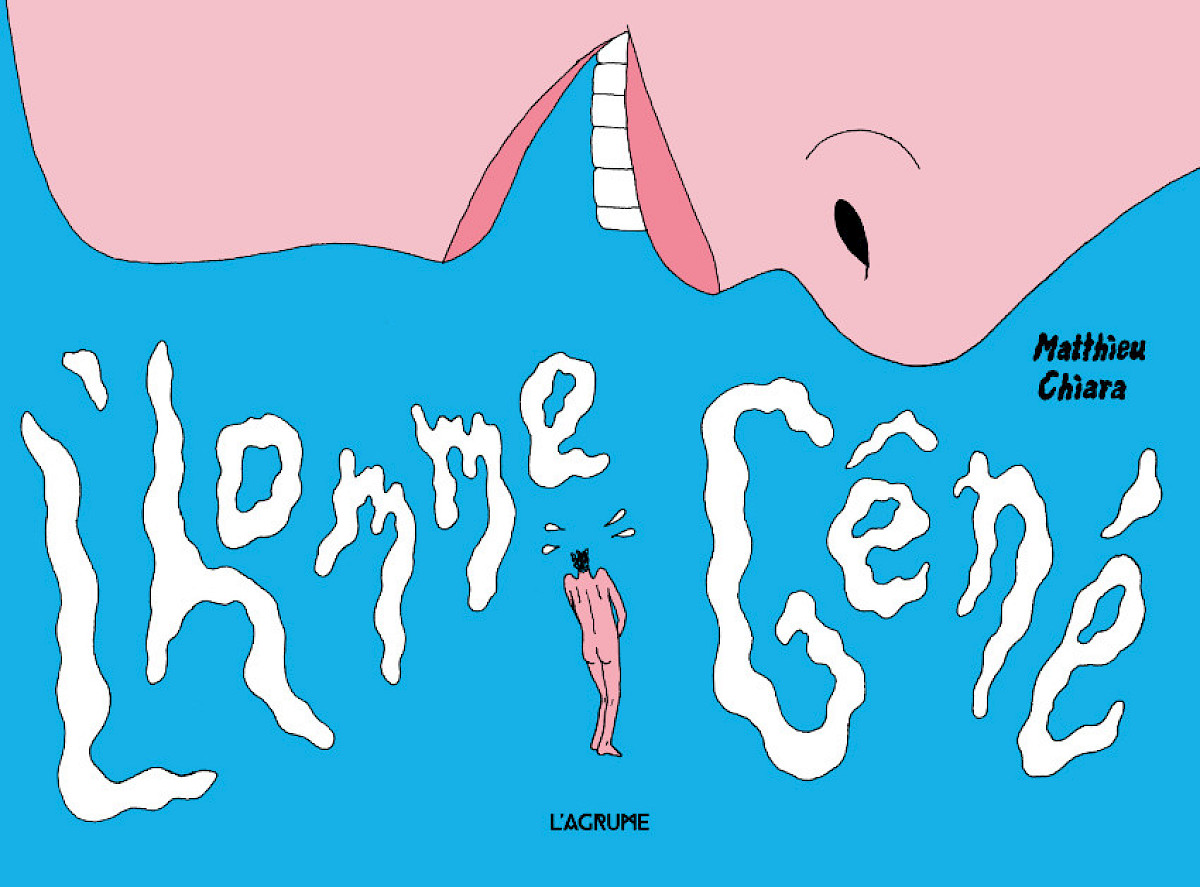

L’Homme gêné

Mon intérieur, ton intérieur

Le nouveau roman graphique de Matthieu Chiara, L’Homme gêné, dresse à travers son intimité la plus nue le portrait drôle et mélancolique d’un personnage gauche et angoissé.

L’Homme gêné, nouvelle bande dessinée de Matthieu Chiara aux éditions l’Agrume, raconte avec tendresse les péripéties amoureuses d’un personnage mal adapté, maladroit, débordant d’angoisses. C’est l’histoire d’un jeune homme qui tourne en rond chez lui d’un ennui pétrifiant, coincé entre quatre murs. Son quotidien est rythmé par des tentatives de briser son inertie maladive – une sortie au musée qui ne parvient qu’à renforcer sa solitude, des fantasmes de compagnons imaginaires, de multiples petits rien érigés en drames, mais surtout Julia, la voisine, qui s’immisce petit à petit dans la spirale qu’il s’est créée. Cela s’inscrit, dès le début, dans un rythme étrange, au caractère parfois laborieux, qui se replie sur lui-même.

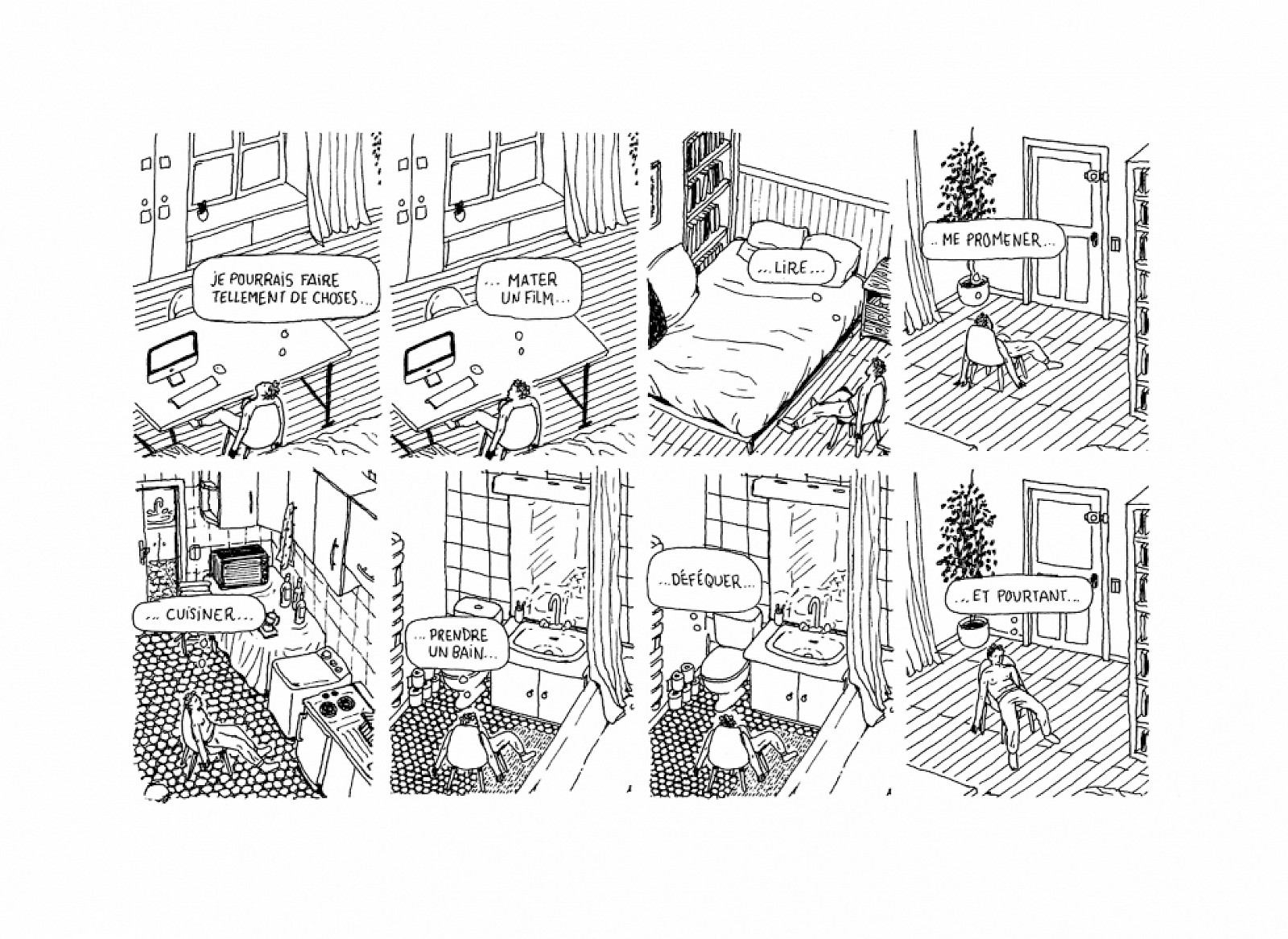

L’histoire se développe en deux temps. Dans une situation initiale oppressante, on découvre Vincent, son quotidien répétitif à outrance, avec un humour grinçant qui retombe toujours un peu à plat, comme une intrigue qui ne décolle pas. Si quelques sorties occasionnelles permettent quelques respirations hors de l’appartement, le décor semble se répéter à l’infini, incarnant le temps qui passe douloureusement. Jusqu’au moment où l’on va s’en extraire, lorsque Julia l’attire dans un séjour à la campagne avec sa cousine Brigitte ; un changement de décor radical pour un personnage déraciné, décalé, essayant de s’adapter à un nouvel environnement, à de nouvelles angoisses. Une appréhension qui traverse le tout : celle de passer à côté de sa vie, ou plutôt, de la contempler de l’extérieur sans en être sujet.

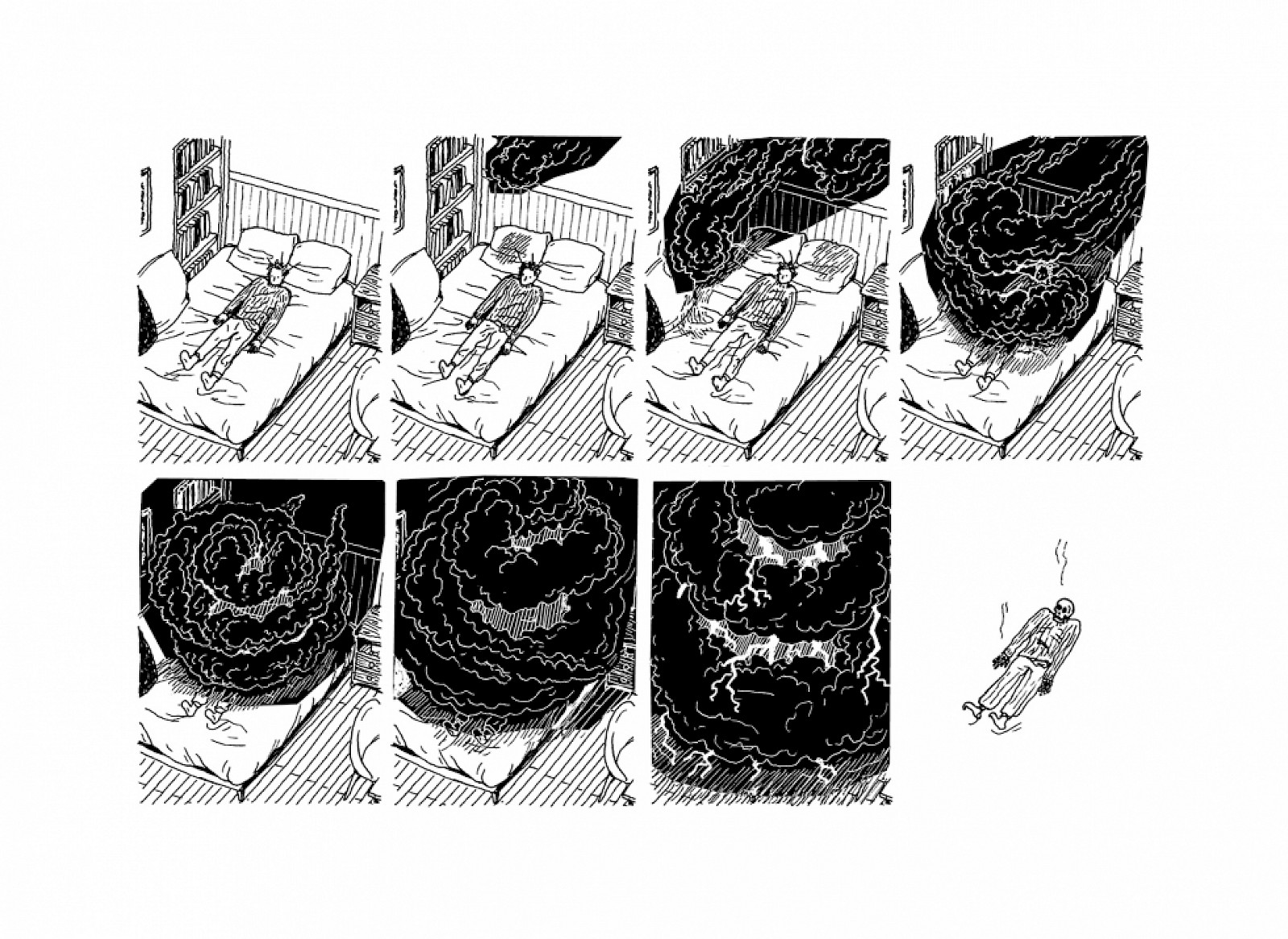

On sent une recherche dans l’esthétique du roman graphique pour appuyer le propos, ce qui constitue un grand point fort de cet ouvrage. Le format à l’italienne tout d’abord, un format plus « plat », moins dynamique, tirant littéralement les planches en longueur et insistant sur cette longueur du temps qui passe. Les dessins sont des traits fins sans ombrage, seulement constitués de contours. Mais ce qui saute aux yeux, c’est le traitement de la focale dans les différentes planches. Soit – et c’est le cas dans la majorité de la première partie de l’histoire, en huis clos, qui restera tout au long du récit – les plans sont larges, les personnages en pied, avec un point de vue externe. Cela prête à l’humour, un peu comme dans une sitcom dans laquelle toute l’attention des spectateur·rices est donné au personnage et à ses développements ; mais cela donne aux scènes un côté statique, éloigné, détaché. Soit, et ce particulièrement durant les interactions avec Julia, les plans sont au contraire très proches, trop resserrés pour réellement comprendre ce qui se joue en dehors des détails qui sont montrés. Tout est toujours trop ou pas assez, reflétant la maladresse du personnage, les incompréhensions et les non-dits dans les tentatives de rapprochements qui ne fonctionnent pas entre les protagonistes. Ainsi, ce récit de la vie insignifiante de Vincent a une dimension fondamentalement intime, en plongeant directement chez l’anti-héros, dans ses habitudes les plus privées, dans ses crises et ses questionnements. Mais en même temps, il s’agit du récit d’une intimité qui ne fonctionne pas : les plans, toujours larges ou trop proches, semblent toujours un peu décalés, comme les réponses du personnage aux tentatives de rapprochement de Julia. L’intimité n’est jamais établie qu’avec le lectorat, jamais avec les autres personnages ; elle reste sur un autre plan, un plan extérieur à la narration.

Et dans cette impossibilité des relations, intervient sans cesse l’imaginaire. L’imaginaire comme échappatoire, bien entendu, mais aussi et dans le même temps une entrave dès lors qu’il cristallise les angoisses desquelles il émerge. Et cela poursuivra notre anti-héros même en dehors de son appartement, en particulier dans ses souvenirs d’enfance, où l’on réalisera que son incapacité à créer du lien précède l’enfermement. Cela dépasse le cadre de l’imagination ou de la fantasmagorie, s’encrant plutôt dans le refus de la rationalité quand le personnage perd pied. Cet imaginaire prend racine dans des souvenirs d’enfance, d’une dysfonction familiale engendrant l’étrangeté à soi-même.

L’Homme gêné est ainsi un roman graphique doux-amer sur l’intimité, l’introversion, le rapport à soi et aux autres, qui offre de jolis moments et quelques rires dans un dessin délicat, mélancolique sans être morne. C’est une histoire proche, touchante, qui révèle un personnage plein de failles sans aucun jugement, avec une tendresse qui prend le dessus sur les angoisses qu’elle invoque.