Wong Kar-wai

Voyages temporels

À l’occasion des 20 ans de Chungking Express et des 10 ans de la révolution des parapluies, le Cinéma Galeries organise une rétrospective du travail de Wong Kar-wai, figure emblématique du cinéma hongkongais. À l’affiche pendant deux mois, le cinéaste est également mis à l’honneur par le biais d’une exposition qui permet une compréhension exhaustive de sa chronologie, de ses thématiques et de son savoir-faire. L’opportunité ici de redécouvrir ses films sous le prisme du temps, un concept flou mais pourtant omniprésent, qui mérite une analyse plus accrue.

Certain·es réalisateur·ices se font remarquer par leur éclectisme, par leur envie de tout essayer, par leur capacité à se renouveler constamment. Wong Kar-wai fait partie de celleux qui, tout au contraire, ont créé un univers, autant esthétique que thématique. Les films se répondent, il suffit d’un seul regard pour les identifier : atmosphères nocturnes, ralentis, Tony, Maggie, Leslie, puis surtout Hong Kong, sa muse.

C’est avec In the Mood for Love, en 2001, que le succès de Wong Kar-wai dépasse les frontières de l’Asie. Un film qui reprend tous les points clés de son travail, perfectionnés par ses dix ans d’expérience : Maggie Cheung et Tony Leung, ses interprètes inséparables, excellent dans un drame plus ouvertement romantique que toutes ses précédentes productions ; les couleurs sont vives et la bande-son hyper présente ; le scénario est écrit spontanément ; enfin, la mélancolie et la solitude fusionnent avec douceur. Culte donc, et maintes fois cité par après : notamment un hommage assez explicite dans Everything Everywhere All At Once (2022) de Daniel Scheinert et Daniel Kwan, ou plus subtilement dans Moonlight (2016) de Barry Jenkins, avec ses néons, silences et juke-boxes.

Dans les années 90, la créativité du cinéaste est prolifique – sept de ses dix longs métrages sont réalisés pendant cette période – ce qui a permis une homogénéité dans ses thèmes et ses images. Avec l’aide du directeur de la photographie australien Christopher Doyle et du scénographe William Chang, la figure de proue de la Nouvelle Vague hongkongaise a pu voir le jour. Ces films peuvent être regardés avec tellement de lunettes que c’est un puits sans fin d’inspiration : mais puisqu’il faut bien en choisir un, concentrons-nous sur l’omniprésence du temps dans sa filmographie.

Beaucoup de philosophes ont tâché d’analyser cette notion insaisissable qu’est le temps. De l’Antiquité à notre ère numérique, c’est un mot qui fascine par son immuabilité. On le décompose naturellement en trois phases : passé – présent – futur. Mais ce présent est-il constamment immobile et l’image mouvante de l’éternité ? Ou est-il perpétuellement le fruit du passé, instantanément la source du futur ?

Des discours antiques, aux certitudes théologiques, puis aux réalités scientifiques et concepts philosophiques, la question existentielle du temps ne met personne d’accord. C’était déjà le cas dans la Grèce d’Aristote et de Platon, là où le premier voyait le temps, le khronos, comme une succession physique du jour et de la nuit, l’autre le percevait comme l’image éternelle du monde intelligible, ce monde intemporel qui n’est percevable qu’en se dégageant de la caverne des illusions1. Et encore, ce n’est que parler de la vision plutôt linéaire à laquelle est souvent condamnée la pensée occidentale. Pour se concentrer davantage sur le terrain géographique de Hong Kong, le temps dans le taoïsme et le confucianisme est considéré de manière cyclique et impermanente. Il est la forme de notre impuissance, et il est plus sage d’éviter de vouloir le contrôler pour le laisser nous guider naturellement.

Des théories sur le temps, j’en ai lues assez pour en avoir le tournis, mais elles ont chacune enrichi, à leur manière, mon affection pour le cinéma de Wong Kar-wai. Celle qui est néanmoins la plus didactique et qui permet de trier les films de Wong Kar-wai est la pensée d’Etienne Klein, un physicien et philosophe des sciences français qui nous est contemporain. Il dit que le temps est inexplicable sachant qu’il englobe trois notions tout à fait différentes et pourtant indissociables : la simultanéité du temps, la succession du temps et l’impression de durée2.

Chapitre 1 : La simultanéité

Les espace-temps simultanés sont très présents dans la filmographie de Wong. Son premier film, As Tears Go By (1989), nous plonge dans le quotidien violent de Ah Wah, interprété par Andy Lau, bousculé par l’arrivée surprise de la douce Ah Ngor (Maggie Cheung). Le réalisateur hongkongais commence sa carrière dans le 7e art en travaillant sur des scénarios de Patrick Tam, célèbre pour ses films de gangsters et de mafieux, cinéma de genre très populaire à l’époque. Ce n’est donc pas étonnant que son premier long-métrage y trouve sa source. Pourtant, ses personnages font preuve d’une telle sensibilité, existentielle par instants, qu’il sera rapidement perçu comme un ovni dans son milieu.

Alors que Ah Wah et Ah Ngor se retrouvent pour la première fois en tête à tête, prêts à sortir manger ensemble, dans une quiétude presque anormale, son « frère » Fly (Jackie Cheung) se fait tabasser après avoir provoqué le gang adverse. Très vite, leurs espace-temps se reconnectent et l’inévitabilité de la réalité s’impose aux futurs amoureux. Ah Wah est le noyau narratif de cette histoire, torturé entre sa loyauté infaillible envers son frère de cœur et cette nouvelle perspective d’une stabilité amoureuse et tendre, loin de la frénésie citadine. Le dilemme dans lequel il est plongé se voit enrichi par la construction temporelle du film : un va-et-vient entre un futur paisible et un passé inévitable expose le sentiment d’impuissance face au temps qui ponctue le cinéma de Wong Kar-wai.

« On frôle beaucoup de personnes chaque jour. Et on ne connait probablement rien d’elles. Mais ces personnes deviendront peut-être un·e ami·e, ou même une confident·e. [silence] VENDREDI 8, 9H. Là, c’est le plus proche qu’on ait jamais été. Tout juste un centième de centimètre entre nous. 57 heures plus tard, je suis tombé amoureux de cette femme. » Scène d’ouverture de Chungking Express (1994)

Chungking Express est sans doute son chef-d’œuvre et date de 1994. Au passage, on notera que c’est un coup de cœur de Quentin Tarantino qui s’en inspire pour Pulp Fiction. C’est un film presque thérapeutique pour Wong : coincé dans la réalisation interminable de Ashes of Time (1994), Wong Kar-wai se perd dans sa passion. En attente de matériel de post-production, une impulsion le pousse à créer un film au compte-goutte, avec la même équipe technique aux commandes, presque entièrement tourné de nuit par manque d’autorisations, mais dans lequel ses thématiques et son esthétique sont peut-être les plus claires car les plus spontanées.

Le film met en scène des romances atypiques entre des policiers et des femmes pleines de mystères. Bien que les deux histoires soient séparées en blocs distincts, certains indices rappellent que le huis clos de nos vies se déroule toujours en même temps que d’autres. Qu’on est tous·tes à un centième de centimètre d’un instant partagé, comme on le voit quand Faye Wong croise Brigitte Lin devant un magasin de peluches, par exemple. Plus simplement mise en scène dans ce cas-ci, c’est aussi une manière plus brute pour le réalisateur de partager sa conviction que tout est une question de timing, que l’on n’est pas maître du temps. À la manière de Mr. Nobody (2009) de Jaco Van Dormael, le champ des possibles éternels se crée au détail près, et chaque geste ou chaque choix l’altère.

Fallen Angels (1995), le supposé troisième volet de Chungking Express, explore également cette idée du tout-en-même-temps. Le personnage interprété par Michelle Reis loue son appartement au père de Ho Chi-moo (Takeshi Kaneshiro), et dès lors ce dernier la croise souvent, mais sans jamais lui accorder d’attention jusqu’à ce que les deux anges déchus se retrouvent dans leur désillusion. Et ainsi de suite : le tueur à gage se retrouve dans le restaurant de Ho Chi-moo, pendant qu’il se repent après avoir frôlé la mort. Il côtoie Blondie, la grande rivale de Charlie, mais c’est peut-être une autre Blondie... Tout ça paraît un peu décousu, ou même téléphoné, et Wong Kar-wai n’est certainement pas le premier à lier des personnages par le simple fait du hasard. Mais ce qui est fascinant, c’est sa capacité à créer, par l’image et le son, des emphases qui donnent l’impression qu’on pénètre directement dans l’esprit des personnages, qu’on accède au souvenir flou de ces rencontres éphémères, impromptues.

Chapitre 2 : la succession d’évènements

Dans une interview pour France Culture en 2019, Wong Kar-wai affirme que ce n’est pas une question de temps, mais de timing. Que la vie ne se résume pas à des événements qui se succèdent. On retrouve cette idée dans les temporalités fragmentées de presque tous ses films. À travers des flashbacks, des sauts temporels ou des scènes qui se répètent à foison, l’intemporalité de la mémoire est joliment approchée.

Gilles Deleuze, dans son ouvrage L’Image-Temps (1985), élabore le concept « d’image-souvenir » : une image qui se retrouve entre le passé et le présent, mais de manière vivante ; le souvenir est reproduit via la perception directe du personnage. Dans le cinéma, ça permet de créer des temporalités uniques, libres de la linéarité et de la factualité, par l’image floue, parfois idéalisée. Deleuze se réfère principalement à la Nouvelle Vague française, au néo-réalisme italien ou au réalisme poétique d’Ozu. Depuis, ses théories peuvent s’appliquer à de nombreux·ses cinéastes, notamment Wong Kar-wai.

In the Mood for Love incarne sans aucun doute un concentré de ces images-souvenirs, de ces temporalités insaisissables. Deux personnages (Tony Leung et Maggie Cheung) se retrouvent coincés entre l’infidélité et la fierté. Les images sont des cadres dans des cadres, ce qui crée cet espace-temps intime mais réprimé. Leur cœur blessé et timide s’ouvre et se transforme petit à petit en amour interdit. Les lieux dans lesquels iels se croisent sont constamment filmés du même angle, nous donnant l’impression que le temps passe sans passer, et que leurs sentiments sont figés dans cette temporalité qu’iels seul·es perçoivent.

Mais c’est dans Happy Together (1997) qu’il joue le plus avec le principe d’image-souvenir. Toute la narration est menée par Lai Yiu-fai (Tony Leung) et ses souvenirs d’Argentine partagés avec son amant Ho Po-wing (Leslie Cheung), entre le regret, la résilience et la tendresse. Ce flashback de 96 minutes commence un recommencement. « Let’s start over », c’est ce que dit toujours Cheung pour se racheter. Ils avaient donc décidé de start over à Buenos Aires, et c’est en se perdant sur la route des chutes d’Iguazu – qui figurent sur une lampe cylindrique achetée ensemble – qu’on est témoin de leur première rupture. Fauché, Yiu-fai travaille en tant que portier d’un bar de tango et croise un soir Po-wing en bonne compagnie, festif, désintéressé. Sa déception se manifeste notamment par le départ au ralenti de son ex-complice. À partir de cet instant figé, le film entre dans une sorte de frénésie cyclique, à l’image de la fameuse lampe.

Dans la croyance taoïste, le temps se répète continuellement pour préserver l’équilibre entre les forces opposées, entre le yin et le yang. C’est un flux naturel qu’il ne faut pas vouloir contrôler. Les disputes et réconciliations incessantes de Leung et Cheung forment une boucle, où l’on distingue leurs différents stades émotionnels par le contraste entre le noir et blanc de la mélancolie, les couleurs saturées de la lassitude et les couleurs vives de la passion ; entre la santé et la maladie ; grâce à leurs repas préparés de manière plus ou moins attentionnée… Mais comme le veut la pensée de Lao-Tseu, les cycles éternels existent pour la bonne régulation de l’univers. Petit à petit, Yiu-fai, qui souhaitait rentrer au plus vite, se rapproche de sa terre natale en étant mieux payé, en travaillant de nuit pour éviter le décalage horaire, et en se liant d’amitié avec Chang. Chang, le troisième et dernier personnage du film, qui représente peut-être la lente guérison du protagoniste, la reconnection avec ses émotions et avec la réalité, qu’il évitait dans son couple.

Chapitre 3 : la durée

Outre l’omniprésence des horloges dans son cinéma, Wong Kar-wai sait montrer le temps qui passe.

« Si les souvenirs pouvaient être conservés dans des boîtes comme des conserves, j’imagine qu'ils auraient une date d'expiration. Si tel était le cas, je veux que ces souvenirs expirent dans 10 000 ans. » Chungking Express

Incapable de faire face à la rupture, l’agent 223 dans la première partie de Chungking Express se crée un compte à rebours d’un mois, entre le 1er avril (une rupture-blague ?) et le 1er mai, son prochain anniversaire. Pour le décompte, il se met à collectionner des conserves d’ananas qui se périment le 1er mai : un mois pour guérir. Résigné, l’agent de police ingurgite conserve sur conserve lors de la date fatidique. La digestion n’est pas si évidente, et après avoir tout extériorisé, il fait la rencontre d’une femme à la perruque blonde (Brigitte Lin), qu’il drague maladroitement, avec qui il passera une chaste nuit d’hôtel, et dont il pense tomber amoureux. En lui laissant un message d’anniversaire, elle met en fait un terme au besoin de consolation (impossible à rassasier) de 223.

Le policier 663 aussi a le cœur brisé. Il se met à s’adresser aux objets de sa maison pour exprimer sa détresse : son dentifrice se fait bien maigre, son énorme ours en peluche a petite mine, son appartement pleure à chaudes larmes… La solitude s’empare de son existence et le rend aveuglement inconscient de l’intérêt que lui porte Faye Wong. Faye, sur fond de sa propre réinterprétation de « She’s Not There » de The Zombies, s’infiltre dans son appartement et se débarrasse des choses du passé, remplace les objets d’un bleu morose par de l’orange plein d’espoir. Prise sur le fait, elle se brise la cheville de surprise et 663 la voit enfin pour ce qu’elle est. N’étant pas maître du kairos5, il est peut-être arrivé un peu trop tard, mais c’est une manière pour lui d’enfin se permettre de nouvelles perspectives.

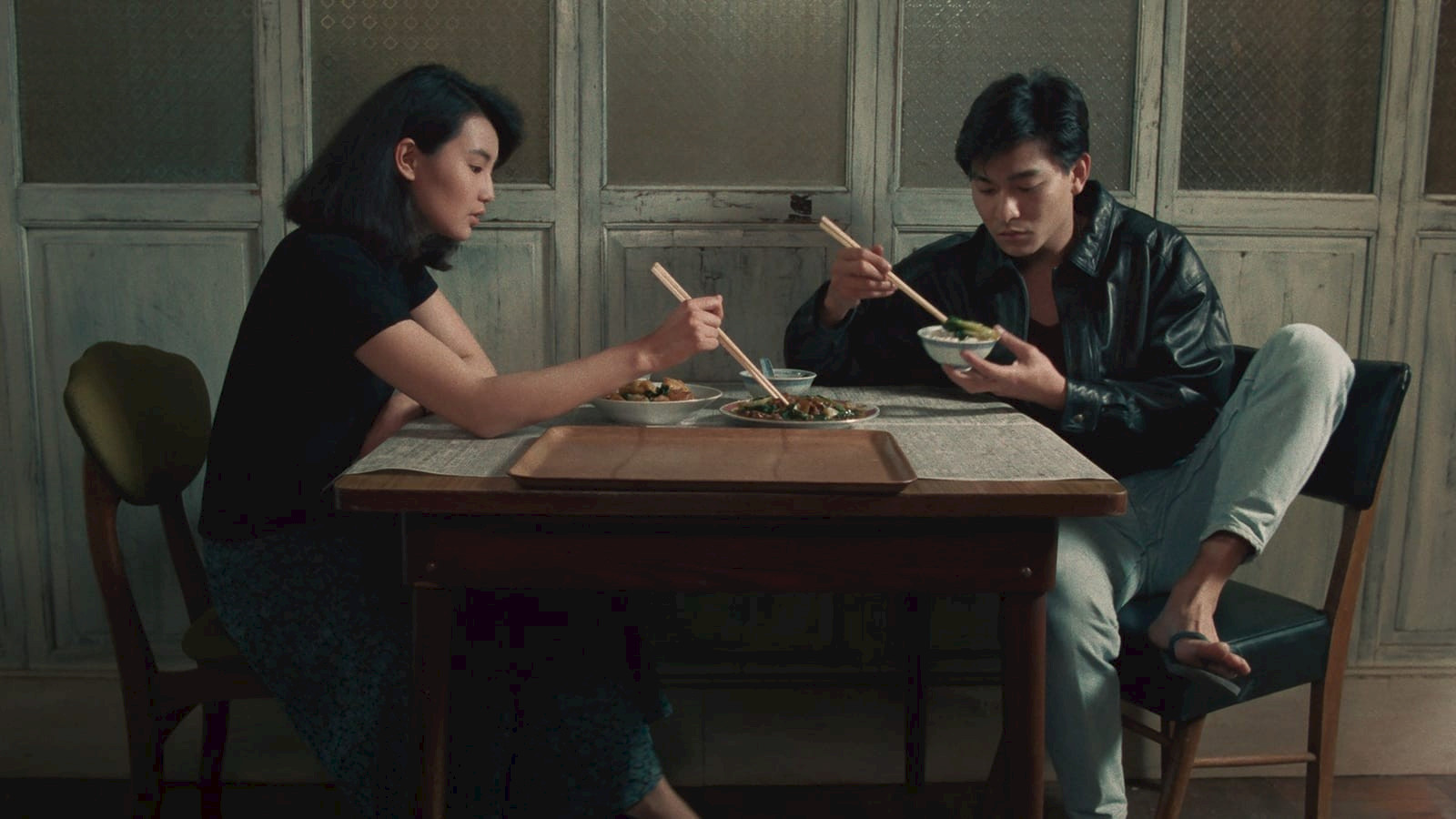

Le passage du temps le plus bref mais certainement le plus marquant de l’œuvre de Wong Kar-wai se déroule entre Leslie Cheung et Maggie Cheung dans Days of Being Wild (1990). Le tic-tac incessant dans le film rappelle cette minute figée et inoubliable, qui s’est transformée en heures, en jours, en semaines, en mois… Jusqu’à se faire regretter au passage de la mort par le plus désintéressé des romantiques, brillamment incarné par Leslie Cheung.

« Regarde ma montre. [...] Juste pour une minute. [...]. Une minute avant 15h le 16 avril 1960, on était ensemble. A cause de toi, je me rappellerais de cette minute. A partir de maintenant, on est amis de une minute. Ça c’est un fait que tu ne peux pas nier. C’est trop tard. » Days of Being Wild

Chapitre 4 : cinématographie du temps

Comme mentionné un peu plus haut, les horloges sont omniprésentes dans les films de Wong Kar-wai. C’est une horloge en compte à rebours dans Chungking Express, c’est la lampe codée dans Fallen Angels, mais c’est aussi une horloge qui avance en accéléré dans Happy Together ou qui n’avance plus dans In the Mood for Love, et qui est même arrachée au mur dans As Tears Go By.

Le cinéma est probablement l’art le plus efficace pour faire vivre le passage du temps, les autres formes créatives étant souvent statiques. Mais là où on le laisse avancer naturellement dans la vie quotidienne, Wong Kar-wai essaye de s’en emparer, d’en saisir les nuances temporelles qui créent nos souvenirs, qui nous font chavirer lors de moments d’ambiguïté, qui les allongent lors d’épisodes de mélancolie ou d’incertitude, qui les accélèrent dans l’urgence ou dans la peur d’un temps révolu.

Au-delà des nombreuses métaphores destinées à rendre compte du temps qui passe, le cinéaste hongkongais s’est fait remarquer en s’appropriant des techniques cinématographiques qui lui sont devenues indissociables. Impossible de passer à côté du step printing et du ralenti quand on découvre le cinéma de Wong Kar-wai, poussé à l’extrême grâce à sa collaboration avec Doyle. Le step printing consiste à filmer une séquence en descendant le nombre d’images par seconde, puis d’imprimer plusieurs fois la même image dans cette séquence. Au lieu d’avoir 24 images différentes par seconde (le plus habituel), il y en a moins, mais elles sont ensuite jouées à la vitesse normale. Cet effet de postproduction crée un flou saccadé, un imaginaire d’irréalité, de temps suspendu. La méthode est pratiquée dans tous ses films, mais à des fins chaque fois un peu différentes.

Il l’utilise très discrètement comme instant de tension hyper romantique, entre Leslie Cheung et Tony Leung dans Happy Together, à l’ignition d’une cigarette par exemple, ou pour faire remarquer la suspension du temps lorsqu’on tombe amoureux dans Fallen Angels. Mais la technique est aussi très utile dans des moments de chaos comme dans les courses poursuites de Chungking Express ou d’As Tears Go By.

« Yumeji’s Theme », « California Dreamin’ », « Take My Breath Away », « Forget Him »… La musique, c’est aussi un rythme, un rythme plus ou moins lent, intérieur ou extérieur à la réalité des personnages, mais qui a son rôle indispensable dans les narrations de Wong Kar-wai. Le cinéaste hongkongais a pour particularité de ne pas écrire des scénarios complets avant d’entrer en tournage. Parfois, pour rassurer ses équipes, il leur donne la musique qu’il a choisie pour leur donner une idée globale du rythme des scènes. Un geste anodin (comme aller chercher des nouilles au marché) prend une ampleur temporelle et narrative. La répétition de cette scène tout au long de In the Mood for Love, avec les mêmes cadres, le même ralenti, le même morceau ( « Yumeji’s Theme » de Shigeru Umebayashi), suggère le passage du temps dans leur vie et dans leur amour, sans jamais pour autant l’expliciter.

L’intérêt temporel de la musique est le plus intégré dans 2046, la suite directe de In the Mood for Love. Par son omniprésence, le chagrin du Mr. Chow devient tangible. Par sa répétition, dans une scène de train futuriste, la langueur de ses amantes devient tangible. Par ses choix de jazz et de cantopop, la nostalgie de Wong Kar-wai devient tangible. Parce que selon lui, « on voit mieux quand on écoute », un morceau évoque tout de suite une image. 2046, avec sa musique précise et ses ambiances des années soixante, est peut-être une sorte d’hommage à sa mère, avec qui il raconte souvent avoir beaucoup écouté la radio (Nat King Cole, Xavier Cugat, Zhou Xuan...) et été au cinéma, une complicité précieuse à leur quotidien d’expatriés. La musique, c’est intrinsèquement une histoire de temps, mais c’est aussi un vecteur de nostalgie.

Chapitre 5 : la nostalgie autobiographique

Si la thématique du temps, de la nostalgie, de l’inévitabilité du changement ou du passé flou sont des thématiques chères à Wong Kar-wai, c’est peut-être dû à son propre vécu. Il naît à Shanghai dans les années 1960. Son père était marin, sa mère s’occupait de lui. Quand il a environ cinq ans, il émigre à Hong Kong avec ses parents, laissant derrière eux deux frères plus âgés. Très vite, la Chine sous domination maoïste se plonge en pleine révolution culturelle et les frontières ferment. Wong Kar-wai se retrouve donc fils unique à Hong Kong, cette métropole bruyante, lumineuse, moderne et occidentalisée par la colonie britannique, dans laquelle on parle une autre langue. Son père change de métier, devient videur dans la cité de Chungking Hotels, et ouvre son fils aux néons de la nuit.

Days of Being Wild, son deuxième film, est plus audacieux et personnel que le premier, grâce à la sécurité financière conférée par le succès de As Tears Go By. On y suit Yuddy (Leslie Cheung), un solitaire, hanté par son passé nébuleux. Arraché à sa famille pour des raisons qui lui sont inconnues, il vit avec sa tante qui refuse de lui offrir la vérité sur ses origines. Yuddy se sent alors comme un oiseau sans pattes qui est voué à flotter infiniment, déraciné, dans l’incapacité de s’établir dans un lieu ou dans une relation, se sentant libre de tout, et pourtant tout à fait enfermé dans son existentialité et dans sa solitude. Un sentiment qu’a probablement dû éprouver Wong lors de sa jeunesse à Hong Kong, n’ayant plus vraiment de souvenir de sa famille, qu’il a pu rencontrer seulement une dizaine d’années plus tard. On peut observer le même genre d’ostracisation torturée dans Happy Together, où le personnage de Tony Leung n’attend qu’une chose : rentrer chez lui, à Hong Kong.

Le nostalgie constante du passé se retrouve aussi esthétiquement dans In the Mood for Love et sa petite sœur 2046, deux films qui se situent dans le Hong Kong des années 60, dans des foyers d’immigrés shanghaïens. Dans ces films, le réalisateur se plonge ouvertement dans l’univers de son enfance, de l’architecture aux vêtements ou aux coiffures, aux passe-temps aussi… Et si le temps a toujours l’air compté, c’est aussi peut-être par le fait d’avoir grandi sur une presqu’île presque-libre, du moins jusqu’en 1997, puis jusqu’en 2046, une nation à date de péremption…

Wong Kar-wai, c’est donc un éternel romantique, au sens de la couleur et du rythme imparable, qui a su bien s’entourer pour nous léguer un imaginaire intemporel.

« Le cinéma, c’est la magie du temps. Nous pouvons voyager dans le temps. Nous pouvons transformer une seconde en plusieurs minutes. Et on peut également comprimer plusieurs années en une seule seconde. Le cinéma, c’est donc notre façon de faire face au passage du temps. » Wong Kar-wai en entretien avec Augustin Trapenard pour France Inter en 2017.

On se réjouit donc de pouvoir (re)découvrir ses films au Cinéma Galeries jusqu’au 29 décembre 2024, de se plonger dans les salles obscures et perdre la notion du temps, le temps d’un instant de cinéma.