La cinéthèque idéale

La cinéthèque idéale de Karoo, rythmée par l’érudition de Ciné-Phil RW , contrepointée par Daniel Mangano, Nausicaa Dewez, Julien-Paul Remy et Krisztina Kovacs, ce sont cent films de l’histoire du cinéma à voir absolument. Chapitre 9 : les années 1990.

Un top 10 de la décennie (dans le désordre)

Usual Suspects (Bryan Singer, EU, 95).

Formidable thriller infiltré par la présence nauséeuse et brumeuse d’un très énigmatique gangster. Au-delà d’une narration complexe, une atmosphère oppressante et la sensation de participer à l’élaboration d’un mythe. Comme si on avait ouvert la porte des Enfers et s’aventurait le souffle court…

Magnifiques Gabriel Byrne, Chazz Palminteri et Kevin Spacey… qui devient, à la James Dean, en quelques films tournés en fort peu de temps, LE comédien d’une ère (avec le plus discret Javier Bardem ?).

Magnolia (Paul Michael Anderson, EU, 99).

Une bande-son d’Aimée Mann assez remarquable et le meilleur rôle de Tom Cruise (que je n’apprécie pas, par ailleurs). Un superbe film choral, neuf destins entrecroisés. Tragique et beau.

Festen (Thomas Vinterberg, DNK, 98).

Avec Ulrich Thomsen, Henning Moritzen et le remarquable Thomas Bo Larsen.

OVNI ! Fantastique ! Extraordinaire ! Un huis-clos qui part d’un quotidien enluminé (grande réunion famille/proches en l’honneur d’un patriarche dans un cadre enchanteur) pour nous emmener au fond des vies et des âmes, le tout sur les chapeaux de roue, pétaradant à coup de répliques et de scènes uppercuts, des allures de Sonate d’automne punk. On rit et on pleure en même temps, emportés par un torrent. Qui plus est, film emblématique de l’esprit Dogma (comme Les Idiots , voir plus bas), qui conduit à une sobriété technologique (les décors à la craie de Lars von Trier dans Dogville !), ici une caméra à hauteur d’épaule qui produit du brut, du nerveux, de l’authentique. Ce qui m’inspire une question : le fond est si fort qu’on n’est pas arrêté par le déjanté visuel ou ce déjanté participe pleinement de la percussion du tout ?

Nausicaa : Un film qui reste « le » standard absolu pour les repas de famille qui virent au cauchemar, thème pourtant rebattu. Dommage que Vinterberg n’ait jamais vraiment confirmé par la suite.

Phil : Oui, même si j’ai beaucoup aimé La Chasse (2012), où l’excellent Mads Mikkelsen se fait à tort accuser de pédophilie et perd tous ses amis (dont Thomas Bo Larsen), appuis. Émouvant et déstabilisant.

Daniel : Depuis ce film, je frémis chaque fois que, lors d’un repas de fête, quelqu’un fait tinter un verre avec son couteau pour réclamer le silence avant de prendre la parole.

Julien-Paul : Sublime ! Et la manière de filmer ! L’action semble souvent captée par une caméra sans caméraman tellement elle s’éloigne de toute préoccupation cinématographique au sens classique (hyper-contrôle, hyper-esthétisation…). La caméra semble embarquée dans chacun des acteurs et les accompagner à tout moment. D’où un paradoxe : la manière de filmer se veut hyper-réaliste mais provoque une sensation contraire (surréaliste). Comme si la réalité, lorsque montrée de la manière la plus fidèle possible, révélait sa part de folie et de désordre.

Quatre Mariages et un Enterrement (Mike Newell, GB, 94).

Avec Hugh Grant et Andie Mc Dowell.

On notera le point de départ et de convergence avec Festen . Des réunions, à intervalles, d’un groupe d’amis/proches… Mais en mode comédie, parfois douce/amère. Les héros sont hyper-craquants, des bulles de champagne incarnées !

Nausicaa : Plaisir de trouver dans la sélection un film plus léger, plus drôle… avec Hugh Grant qui est, qu’on l’aime ou pas (je serais plutôt dans la deuxième catégorie), l’un des acteurs emblématiques de la décennie et d’une certaine forme de film sentimental typique.

Jambon Jambon (Bigas Luna, Esp, 92).

Le film qui lance Penelope Cruz et Javier Bardem, que j’adore depuis. Cette œuvre vaut-elle avant tout par la rencontre électrique des deux futures superstars (qui, depuis, se sont unis !) ? Car Bigas Luna n’a jamais confirmé. À mon avis, il avait offert un bel écrin à ses acteurs. Il y a des créateurs qui accomplissent une œuvre sur la durée et empilent les merveilles, d’autres se contentent de moments de grâce qui ont à voir avec le hasard, peut-être, mais sans doute aussi avec de mystérieuses adéquations souterraines. Et ça suffit pour entrer dans l’Histoire, le mériter !

American History X (Tony Kaye, EU, 98).

Avec les deux Ed, Furlong et Norton, formidables !

Je l’ai revu suite à une conversation avec Julien-Paul et j’ai été soufflé (pour la deuxième fois mais plus en profondeur). Au-delà d’un récit captivant et remuant, aux images fortes, il y a une dimension humaniste magistrale, on voit comment on peut glisser dans le racisme/sectarisme mais aussi ce qui devrait permettre d’en sortir. Un antidote aux poussées de l’extrême-droite ?

Julien-Paul : De fait !

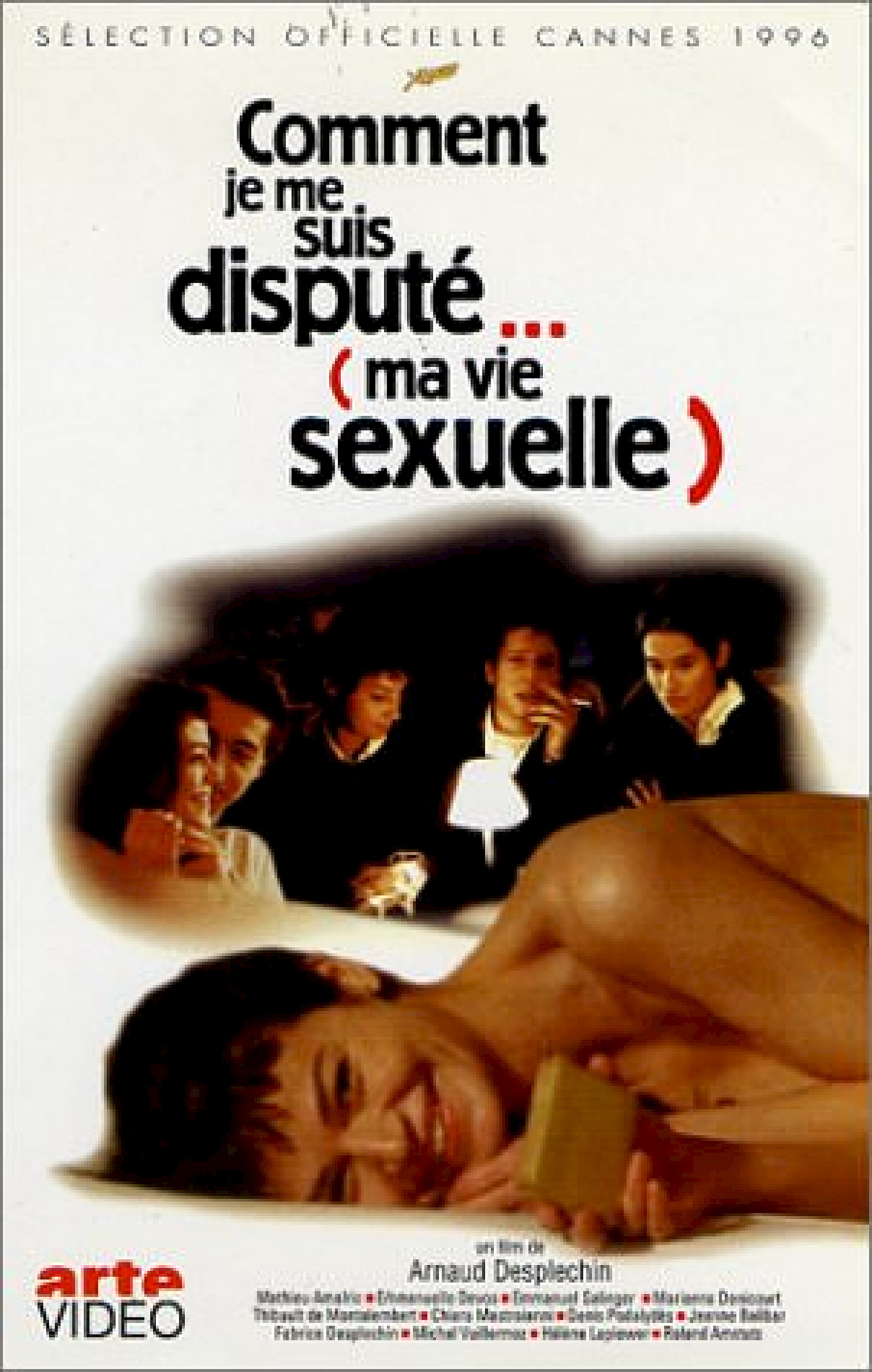

C omment je me suis disputé… (ma vie sexuelle) (Arnaud Desplechin, France, 96).

Mathieu Amalric, Denis Podalydès, Emmanuelle Devos, Jeanne Balibar et (la toute craquante) Marianne Denicourt, etc. L’avènement, déjà, d’une génération d’acteurs, d’une autre manière de jouer ou d’être, ai-je ressenti alors. Plus proche du quotidien ? D’un autre côté, un Amalric renvoie-t-il à des personnages banals ? Non. C’est un héros à la Adolphe, très littéraire et philosophique. Mais comment évoquer un film-monde aussi inventif ? Portrait de groupe de trentenaires entre post-adolescence et âge adulte ? Interrogations sur les rapports hommes-femmes, ou soi/soi, l’amitié ? Sur la réalisation, l’aliénation ? Pff ! En disant ça, on n’a rien dit. In fine, des allures de chef-d’œuvre pictural. On rêve des heures devant la toile, on ressent des choses, on en voit d’autres mais il y a un mystère, des mystères qui nous parlent en douce, nous remuent, activent des réseaux neurologiques…

Nausicaa : L’un des premiers Desplechin, sans doute plus radical (et donc moins accessible) que ce qu’il fera par la suite. Avec déjà son acteur fétiche (Amalric).

Julien-Paul : Quelle pépite ! Le film semble aussi indicible que ce qu’il parvient à rendre dicible (et montrable) pendant 3 heures : l’amour. Tantôt discours articulé aux allures de thèse (à l’image du protagoniste s’affairant à sa thèse de philosophie) sur l’amour, tantôt antithèse et négation de toute possibilité de le saisir : dimension d’absurde, de moquerie, et impossibilité pour Paul Dédalus de clore sa thèse universitaire pendant la majeure partie du film. Comme si la philosophie constituait le sommet de l’amour (sa captation et sa compréhension profonde), et l’amour, le sommet de la philosophie (le vécu incarné de l’Idée d’Altérité).

Les Idiots (Lars von Trier, DNK, 98).

Le deuxième opus d’une trilogie qui démarre avec Breaking the Waves et se conclut avec Dancer in the Dark . Mon préféré, de loin. Mais. Symbole du basculement des talents du grand écran vers le petit (la mise en abyme se situe quand le créateur du formidable American Beauty préfère s’éloigner d’un ciné qui lui ouvre toutes ses portes pour aller créer sa série Six Feet Under ), il m’a toujours semblé que l’œuvre la plus jubilatoire du Danois était la série L’Hôpital et ses fantômes (94 et 97). Blasphème ? J’assume !

Krisztina : Riget/L’Hôpital et ses fantômes est archi-culte ! La meilleure série des 90s avec Twin Peaks … (si on ne compte pas Les Sopranos , en 1999, très haut dans mon top). On ne pourrait plus en faire de pareilles, trop opaques. Je remercie un de mes potes ciné-geek de me l’avoir fait découvrir.

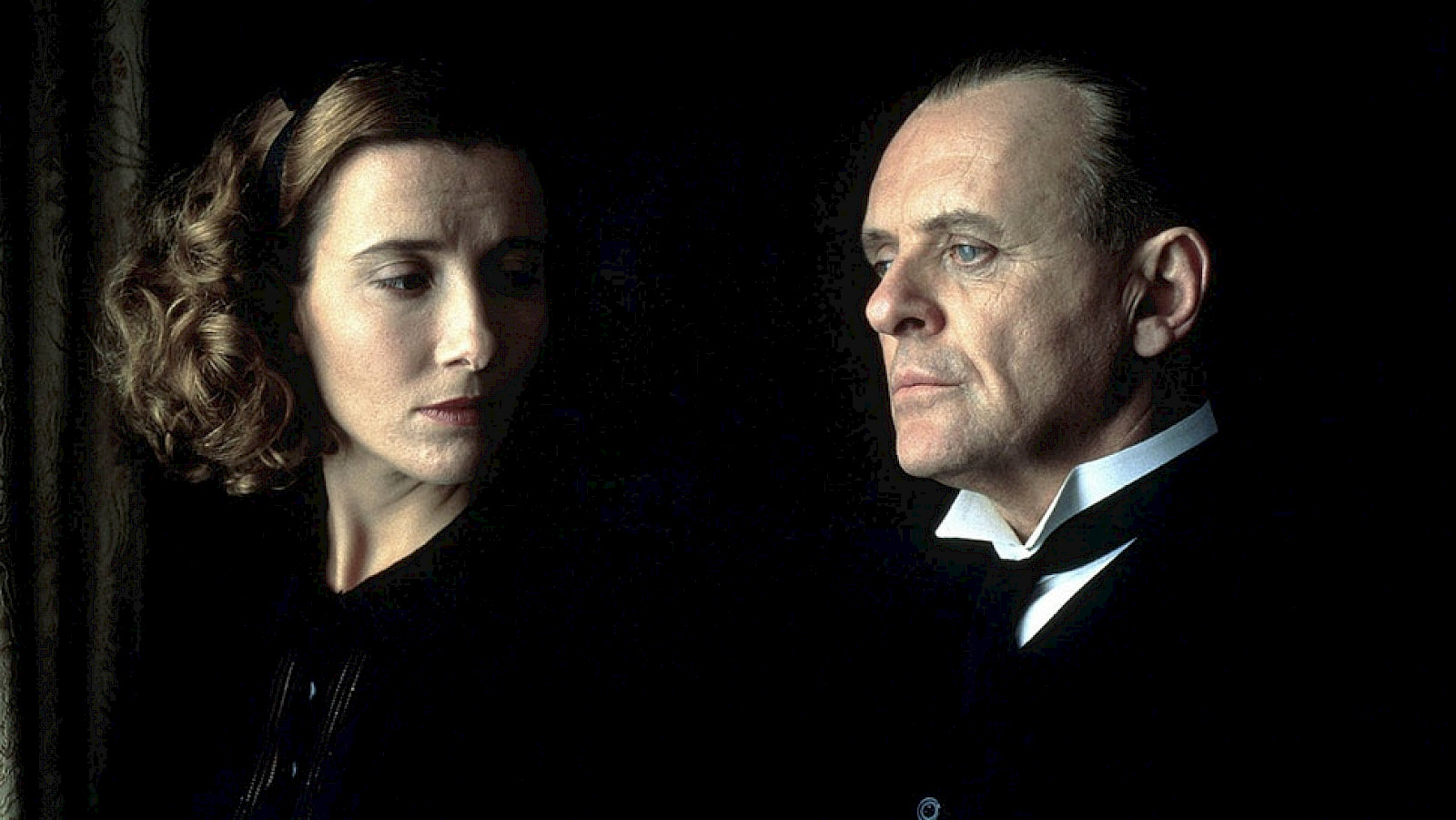

Les Vestiges du jour/Remains of the day (James Ivory, GB/EU, 93).

Avec les éblouissants comédiens british Anthony Hopkins et Emma Thompson. Je le choisis de préférence à Howard’s end (92) du même Américain si british… alors que ce dernier opus m’émeut davantage (Helena Bonham-Carter ?). Mais soyons objectifs : un degré de perfection est ici atteint. C’est LE film sur une certaine manière d’être british , sur un type d’univers dans lequel on ne se lasse pas de se projeter (cf. le succès de la série Downton Abbey ).

Daniel : Dans mon Top 3 de la décennie (avec Épouses et Concubines de Zhang Yimou et Soleil trompeur de Nikita Mikhalkov, dont on reparle ci-dessous : trois films où amour et politique se mêlent subtilement) ! La servitude, considérée comme un sacerdoce, empêche un majordome aveuglément dévoué de voir que son maître se fourvoie avec le nazisme et de déclarer son amour à la femme de sa vie. La société britannique confite jusqu’à la folie dans l’ english reserve .

Phil : Daniel lui a consacré une scène culte, finement commentée, des allures de mise en abyme. Un régal : Un sommet de l’englishness

L.A. Confidential (Cutis Hanson, EU, 97).

Ça paraissait impossible, tous s’y étaient ou s’y sont cassé les dents. He did it ! Adapter au cinéma James Ellroy, selon moi le plus grand auteur depuis… Shakespeare. Ellroy construit des récits d’une telle luxuriance, d’une telle complexité, d’une telle densité que… Je ne voyais qu’une série télé haut-de-gamme à la The Shield … Mais Hanson a réussi. En élaguant la matière d’un roman-monde pour lui conserver son intensité. In fine ? On oublie le livre et on savoure le film pour ce qu’il est : un formidable thriller restituant les années 50 et l’Amérique glauque et sanglante masquée par les stucs rose bonbon d’Hollywood.

Un récit monstrueux et un casting d’enfer, qui imposent trois acteurs/destins de policiers au sommet de la polyphonie, deux d’entre eux ayant figuré pour longtemps dans mon tiercé d’acteurs : Kevin Spacey et Russel Crowe (le troisième est Guy Pearce). Le meilleur rôle, accessoirement, de Kim Basinger, et un des plus formidables méchants de tous les temps : James Cromwell alias Dudley Smith (qui hante l’œuvre d’Ellroy).

D’autres grands films à découvrir

Côté américain :

David Fincher est omniprésent : The Game ( 97), avec Michael Douglas et Sean Penn ; Seven (95) ; Fight club (99). Robert Altman connaît une ultime jeunesse : Short Cuts (93), The Player (92). Steven Spielberg élève la barre de ses ambitions : La Liste de Schindler (93) ; Saving Private Ryan (98) avec Matt Damon et Tom Hanks, déséquilibré : récit-cadre d’un miel infect, longue scène du débarquement d’anthologie et digne des plus grands, suite du film de belle facture sans plus.

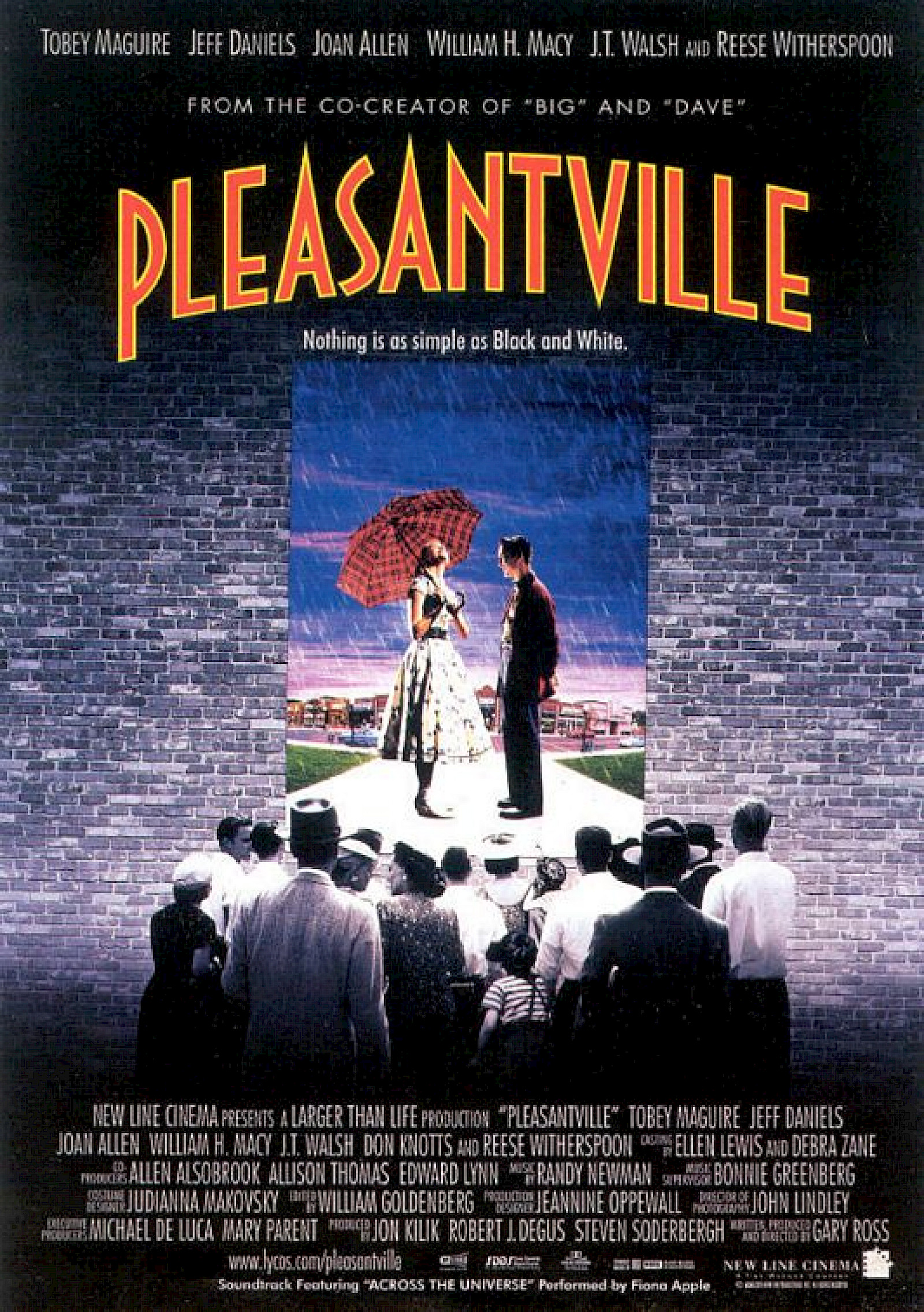

Sinon JFK (Oliver Stone, 91) ; American Beauty ( Sam Mendes, 99) avec Kevin Spacey ; La Ligne rouge (98, Terence Malik), éblouissant ; Le Projet Blair Witch (E. Sanchez et D. Myrick, 99), du cheap qui déchire ; Impitoyable/Unforgiven (Eastwood, 92) ou le retour du western en mode majeur ; Le Silence des Agneaux (Demme, 91) qui ne m’a jamais terrifié parce que je sortais de… Twin Peaks /Bob ; Forrest Gump (94, Robert Zemekis) avec sa bande-son nostalgie et Robin Wright, l’ex-Kelly du soap Santa Barbara et future présidente Underwood/mythe télé ; Danse avec les loups (Kevin Costner, 90) ; Fargo (96, frères Coen) ; Les Affranchis (90) et Casino (95) de M. Scorsese ; Titanic (97, Cameron), un grand film populaire à l’ancienne, avec des moyens et donc des effets énormes, un casting déséquilibré (les deux premiers rôles sont excellents mais le méchant est… hum hum… caricatural), un scénario limité et convenu ; Les Evadés/The Shawshank Redemption (Frank Darabont, 94) ; T oy Story (Pixar/John Lasseter, 95) ; Virgin Suicides (99, Sofia Coppola) avec la bande-son d’Air ; Braveheart (Mel Gibson, 95) ; Terminator II (James Cameron, 91) ; Pleasantville (98, Ross) avec Reese Witherspoon et Toby Maguire ; Les Liens du souvenir (Diane Keaton, 95) avec John Turturro et Andie Mac Dowell, très beau ; Le Sixième Sens (99, Night Shyamalan) avec l’extraordinaire Haley Joël Osment ; Good Will hunting (Gus Van Zant, 97) avec Matt Damon, Ben Affleck et Minnie Driver ; The Truman show (98) de l’Australien Peter Weir ; The Trigger Effect (96, D. Koepp) avec Kyle Mac Lachlan et la belle Elisabeth Shue ; Arlington road (Pellington, 98) avec un Jeff Bridges troublé par le voisinage ; Dark city (97, Proyas) avec Rufus Sewell et Jennifer Connely, sur l’illusion, la perte de mémoire ; Le Parrain III (Coppola) ; Bienvenue à Gattaca (Andrew Nicoll, 97) avec Uma Thurman et Ethan Hawke ; Robin des Bois, prince des voleurs (Kevin Reynolds, 91) et Le dernier des Mohicans (92, Michael Mann), deux beaux films d’aventures à l’ancienne, le deuxième avec un remarquable Daniel Day-Lewis ; Sonia Horowitz (98, Boaz Yakin) avec Renée Zellweger et Ch. Ecclestone ; The Indian Runner (90, Sean Penn) avec David Morse et Viggo Mortensen ; Philadelphia (Demme, 93) ; Il était une fois dans le Bronx (de Niro, 93) ; Mad Dog and Glory (93, Mac Naughton) ; Eyes wide shut (99, Kubrick, EU/GB) ; Les derniers Jours du disco (98, Stillman) avec Chloé Sévigny et Kate Beckinsale ; Malcolm X (Spike Lee, 92) ; Sliding Doors (98) de l’Anglais P. Howitt, avec les excellents Gwyneth Paltrow et John Hannah, très amusant, touchant et astucieux (principe du « et si »).

Nausicaa : Pour Gus Van Sant, je mentionnerais aussi, pour la beauté (ou la folie ?) du geste, Psycho (98 ) , le retournage plan par plan du chef-d’œuvre d’Hitchcock. Un autre ovni, dans un tout autre genre : Being John Malkovich (Spike Jonze, 99).

Les années 90 sont une bonne décennie pour Woody Allen, en quantité, mais aussi en qualité, avec Ombres et brouillard (92), Celebrity (98) ou Manhattan Murder Mystery (93). Pourtant, si je devais n’en garder qu’un, ce serait incontestablement Everyone Says I love You (96), un bijou de comédie musicale, virevoltante, rythmée, avec un final d’une poésie absolue le long de la Seine. Ajoutons l’humour de Woody et un paquet de stars, confirmées ou en devenir (à l’époque) : Goldie Hawn, Julia Roberts, Edward Norton, Drew Barrymore, Natalie Portman !

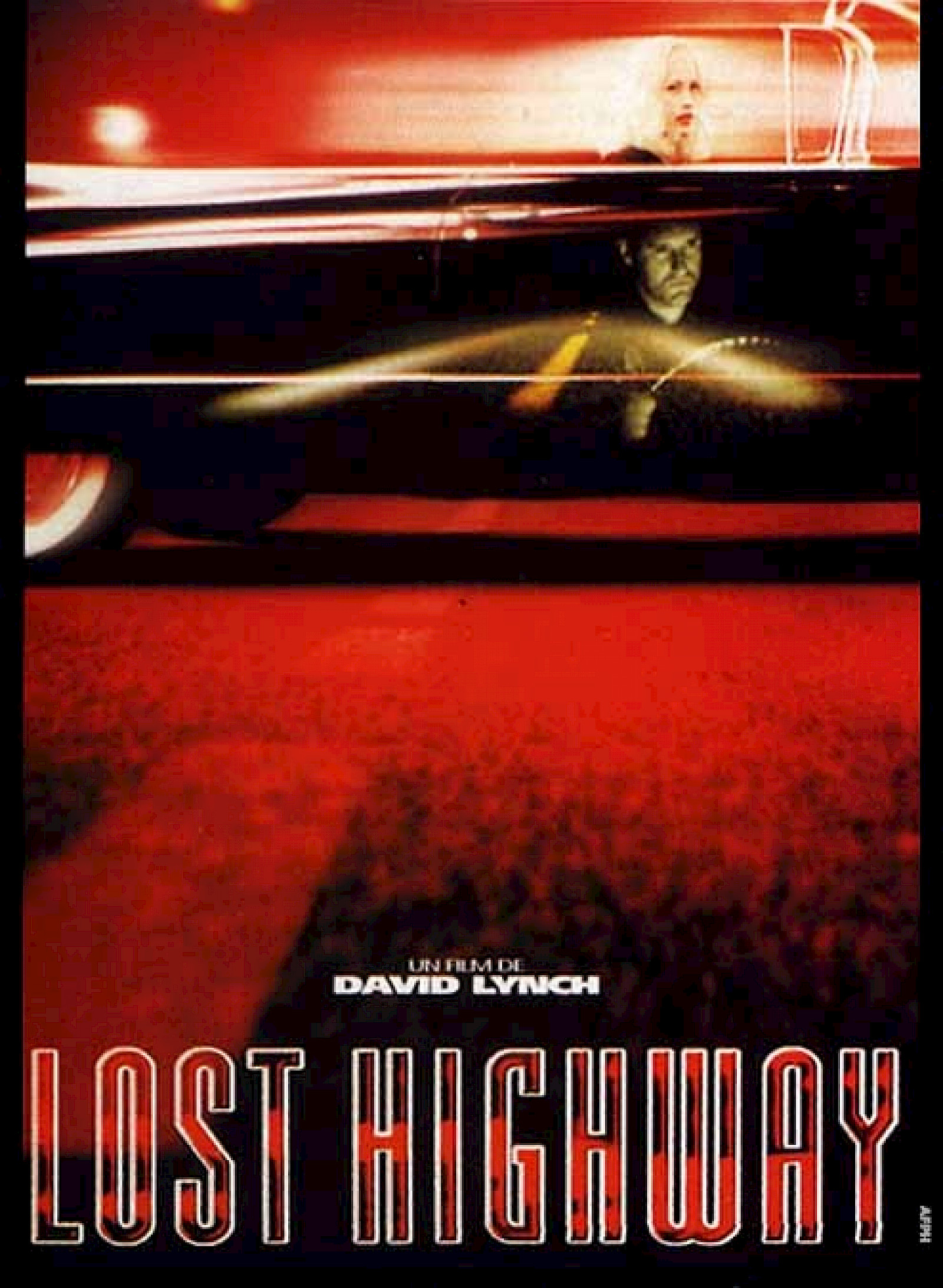

Sinon ? David Lynch prépare déjà son chef-d’œuvre Mulholland Drive (2001) avec Lost Highway (97) : étrangeté, mystère, suspense, atmosphère – tout y est (presque) déjà. The Ninth Gate (99) : un très bon Polanski, même si le dénouement est décevant, avec de l’atmosphère… et des livres. Et je ne voudrais pas oublier Basic Instinct (92) : pas du tout féministe et un poil homophobe, mais un duo d’acteurs d’enfer (Sharon Stone/Michael Douglas), des scènes d’anthologie et… un pic à glace.

Phil : Sharon Stone ! Merci de l’intégrer. J’avoue l’avoir jugée divinement belle. Il y a tout de même, même si on croit aimer la nuance, le raffinement, le talent pur, tout ça, des acteurs qu’on prend simplement plaisir à regarder : Monroe et Stone, Delon et Eastwood… D’autres qu’on aime voir remuer/minauder : Audrey Hepburn ou Roger Moore (si !). Puis ceux/celles qu’on aime voir jouer/exister : Ingrid Bergman, Monica Vitti et Louise Brooks ; Cary Grant, George Sanders…

Krisztina : Je me rappellerai toujours Sharon Stone dans Casino , (Martin Scorsese, 95, mentionné supra), absolument époustouflante, on y voit jusqu’où s’étend son talent d’actrice. Une œuvre d’une violence et d’une narration absolument frénétiques et flamboyantes, à la façon d’une tragédie grecque. On doit souligner les interprétations de Joe Pesci et, bien sûr, du King De Niro. Je ne comprends toujours pas pourquoi il a été si critiqué.

Daniel : Looking for Richard (96) : présent devant et derrière la caméra, Al Pacino livre un documentaire jouissif sur Richard III (à la fois le personnage et la pièce), jouant des scènes, analysant les répliques, rencontrant acteurs et simples quidams, sondant le mystère de la création, emportant le spectateur dans un tourbillon d’humour et d’intelligence. Le cinéma américain indépendant, décidément en grande forme, nous offre aussi Welcome to the Dollhouse (95) de Todd Solondz, un film rare sur une petite fille de 11 ans au physique plutôt ingrat essayant de trouver vainement sa place dans une société qui la brime ou la méprise. Un portrait tout en finesse et en cruauté du monde des (pré-)adolescents. Une vision sans fard du collège qui annonce déjà Elephant. Woody Allen tourne à tout-va, alternant le bon ( Bullets over Broadway , 95, et l’idée géniale du garde du corps mafioso se découvrant un talent pour l’écriture théâtrale) et l’anecdotique ( Mighty Aphrodite, 96, Everybody Says I Love You et Celebrity , dans lequel il fait jouer Donald Trump !). Le succès inattendu : Un Jour sans fin (93) d’Harold Ramis et sa trouvaille scénaristique de la même journée toujours recommencée qui génère une foule de situations drôles subtilement exploitées, sans que jamais rien ne soit trop appuyé, à commencer par le jeu tout en nonchalance désabusée de Bill Murray. Enfin deux films faits de bavardages entre habitués d’un petit commerce de proximité : Smoke (95), fruit de la collaboration entre Paul Auster et Wayne Wang, où les personnages se retrouvent dans un bureau de tabac d’un quartier new-yorkais pour deviser sur divers sujets, banals ou importants, et s’interroger sur l’art et la création sur le mode badin ; moins discursif et moins poétique, Clerks de Kevin Smith (94), où défile dans une épicerie/supérette du New Jersey une série de personnages habités par une loufoquerie ordinaire et où les employés peu motivés vont créer des situations hilarantes.

Krisztina : Mille fois oui pour Clerks !

Phil : Oui , Un Jour sans fin ! Et l’un ou l’autre Woody…

Krisztina : Il me semble qu’on oublie Thelma et Louise (Ridley Scott, 91), Susan Sarandon, Harvey Keitel, la Thunderbird turquoise, ces ralentis épiques et le premier rôle de Brad Pitt, qui deviendra le petit ami imaginaire de toutes les filles des nineties (sauf celles qui lui préfèreront Leonardo DiCaprio… comme moi). Un film d’aventures vibrant et une esquisse savante de cette décennie dans l’Amérique profonde. N’oublions pas Jim Jarmusch, réalisateur un peu bohème : Dead Man (95), avec un jeune Johnny Depp (quand il en était encore aux rôles profonds et étudiés) sublime le grand Ouest et mêle rock psyché (BO de Neil Young) avec chamanisme et western. Dans la même veine, davantage ancrée dans la réalité : Gus Van Sant, et le voyage initiatique shakespearien de Keanu Reeves et du regretté River Phoenix dans My Own Private Idaho (91). Et… pour conclure, the Big Lebowski (98), comédie ovni grinçante des frères Coen, et le personnage du loser attachant pris dans un énorme quiproquo, dont les ennuis commencent quand des nihilistes viennent chez lui pisser sur son tapis.

Julien-Paul : Fight Club (avec Helena Bonham-Carter, Brad Pitt et Edward Norton) est le film d’une génération ! Mais Pleasantville est mon coup de cœur absolu ! Qui oppose, dans une atmosphère éminemment poétique, deux conceptions de l’humanité : le bonheur de l’harmonie sociale et parfaite (le paradis) et l’instabilité, la fragilité propres à l’appel de la liberté, de la connaissance et du progrès. Le film met en scène une nouvelle genèse en transformant le jardin d’Eden en société communautaire américaine idéale et pacifique, rompue par deux jeunes issus d’un autre espace-temps (la société moderne actuelle), aux allures de Prométhée (de la liberté individuelle, sexuelle, philosophique). Le désordre/imparfait est-il plus humain que l’ordre/parfait? L’humain se définit-il plus par ce qu’il est (désordre) ou par ce qu’il veut être (harmonie sociale) ? Autant de questions essentielles dans l’approche d’enjeux passés (colonialisme), présents et futurs (transhumanisme).

Côté british :

Le Patient anglais (Anthony Minghella, 96) ; The Portrait of a Lady (Jane Campion, 96, NZ/GB/EU) avec Nicole Kidman, Malkovich, Hershey ; Jude (M. Winterbottom 96) avec l’excellent Christopher Ecclestone et la jolie/brillante Kate Winslet, d’après Th. Hardy, un film qui m’a bouleversé et abattu ; The Full Monty (Cattaneo, 97) ; Elizabeth (99) de l’Indien Shekar Kapur) avec les excellents Cate Blanchet et Joseph Fiennes, Geoffrey Rush et Chris Ecclelstone ; My Name is Joe (Ken Loach, 98) ; Shakespeare in Love (Madden, 98) avec Joseph Fiennes et Gwyneth Paltrow ; Les Ailes de la colombe (97, Softley) avec Helena Bonham Carter, toujours à son sommet, et Linius Roache, Alison Elliott ; Fairy Tale, a True Story (97, Sturridge) avec Peter O’Toole, féerique.

Nausicaa : J’ai beaucoup aimé Shakespeare in love à sa sortie. Je crois même que je l’ai vu plusieurs fois au cinéma. Je l’ai revu plus tard et déception. Pour moi, un film qui reste très lié à des émotions/attentes d’adolescence.

Daniel : Le cinéma anglais semble fasciné par l’époque victorienne et les adaptations fleurissent. Plaisamment classiques, lorsqu’il s’agit de Jane Austen ( Sense and Sensibility et Persuasion , 96) ; d’une noirceur désespérante quand il s’agit de Thomas Hardy ( Jude , 97) ou Henry James ( The Wings of the Dove/Les Ailes de la colombe , où la rédemption reste possible).

Phil : Bonne idée d’intégrer les adaptations d’Austen !

Côté français :

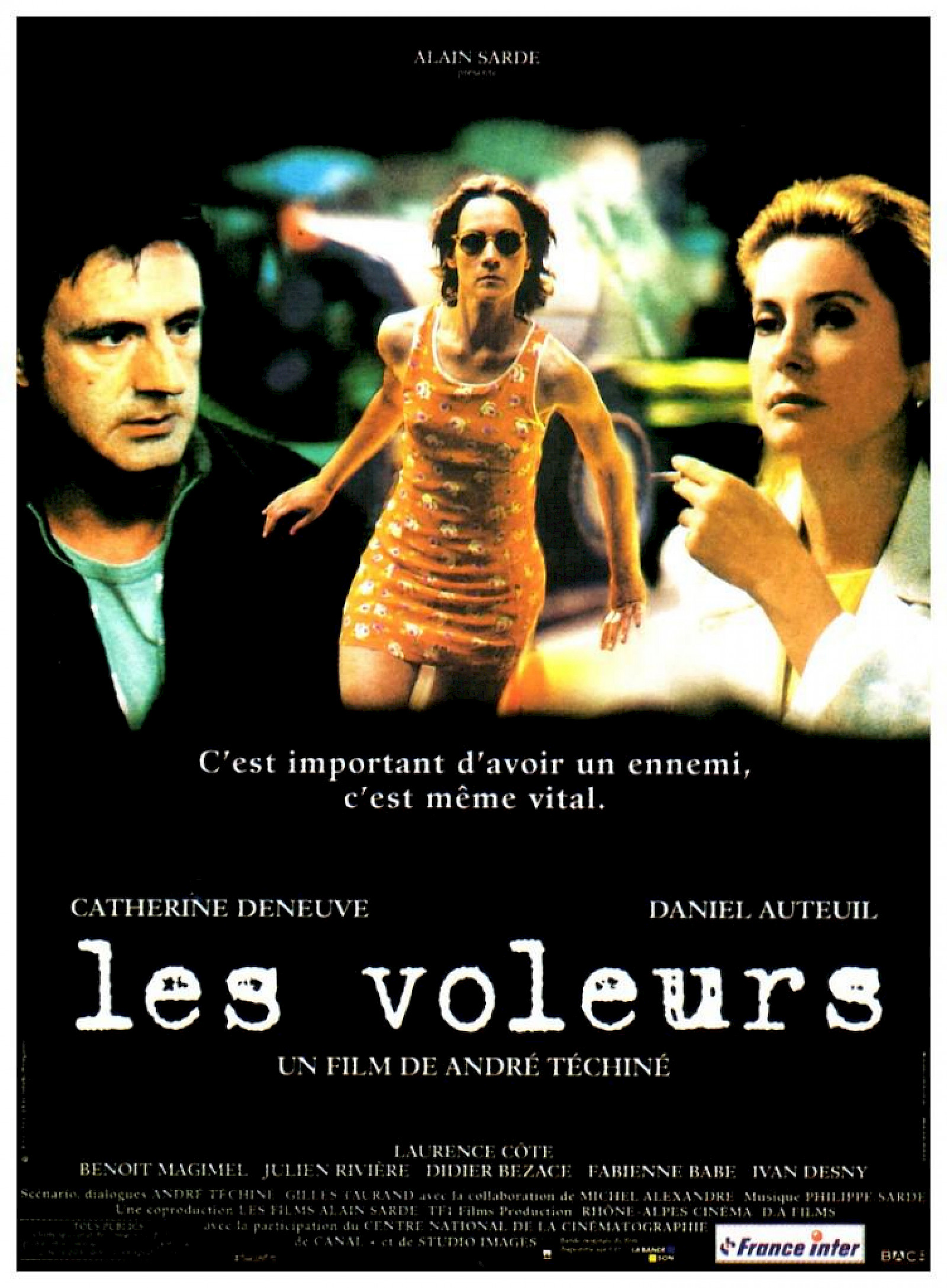

L’Appartement (Gilles Mimouni, 96), avec Vincent Cassel et Monica Bellucci, alors le top du ciné français comme personnalités (ou physiques ?) ; Mauvaise passe (99, Blanc), Auteuil à Londres ; Les Patriotes (94, Rochant) avec Y. Attal et S. Kiberlain ; Le Goût des autres (Jaoui, 99) avec J.P. Bacri ; Les Randonneurs (Philippe Harel, 96) ; Dieu seul me voit ( Podalydès, 98) ; Jeanne et le garçon formidable (Ducastel, 97) au temps de ma Virginie Ledoyen mania ; Smoking/No smoking (Alain Resnais, 93) ; Les Roseaux sauvages (André Téchiné, 94) ; Conte d’été (Eric Rohmer, 96).

Nausicaa : D’accord globalement avec la sélection de Phil. Avec des nuances et des ajouts. Première nuance : d’Alain Resnais, je garderais plutôt On connaît la chanson (97 ). Smoking/No Smoking est un magnifique exercice de style, mais qui me semble assez ennuyeux après quelques variations, malgré le jeu extraordinaire d’Azéma. On connait la chanson , par contre, c’est le duo de scénaristes Jaoui-Bacri à son meilleur (qui donnera Le Goût des autres deux ans plus tard), la troupe de Resnais réunie et un film à la fois exigeant et grand public. Deuxième nuance : pour Téchiné, j’aurais gardé Les Voleurs (96). Pas son film le plus connu, mais une narration virtuose, qui progresse à coup de changements de point de vue. Un régal ! Les ajouts, maintenant. C’est dans les années 90 que François Ozon donne ses premiers longs métrages. Pas encore les sommets qu’il atteindra plus tard, mais déjà de l’audace, du trash et une patte visible dans Sitcom (98) et Les Amants criminels (99). La Cérémonie (96) est un des meilleurs, si ce n’est LE meilleur film de Chabrol, avec Isabelle Huppert et Sandrine Bonnaire étincelantes. Deux très bons Sautet, aussi (ses derniers films) : Nelly et Monsieur Arnaud (95) et surtout Un cœur en hiver (92). Et la trilogie Bleu/Blanc/Rouge du Polonais d’origine K. Kieslowski (93-94).

Daniel : La révélation de Cédric Klapisch avec le Paris populaire et vaguement branché de Chacun cherche son chat (96). Le Nord de la France fait irruption sur les écrans avec La Vie de Jésus (97), qui révèle déjà le monde cru et âpre de Bruno Dumont, mais, de l’autre côté du spectre, Proust donne lieu à une magnifique adaptation, Le Temps retrouvé (99) de Raoul Ruiz, d’une folle inventivité. Les incertitudes de la passion sont sondées avec finesse dans La Femme défendue (97) de Philippe Harel, où la magnifique Isabelle Carré est constamment filmée en caméra subjective pour signifier que l’adultère piège aussi l’amante, et dans Un cœur en hiver (92) de Claude Sautet, avec un Daniel Auteuil tout en retenue.

Krisztina : La Haine , de Kassovitz (95), un petit chef-d’œuvre inattendu (à tel point que Kassovitz n’a jamais pu faire mieux, selon mon humble opinion). Un véritable coup de poing cannois (prix de la mise en scène) et, à présent, un incontournable symbole de l’avènement d’un autre ciné français, qui a ouvert la voie à de nombreux jeunes talents, acteurs et réalisateurs, et à une nouvelle façon de percevoir et représenter l’histoire et l’identité françaises. Pour ceux qui aiment l’univers particulier de Jean-Pierre Jeunet, l’inclassable et délirant Delicatessen (91) et, même s’il a peut-être un peu mal vieilli, La Cité des enfants perdus (95), charmant et étrange. Le doux-amer et parfois oublié La Vie rêvée des anges (d’Erick Zonca, 98). La Reine Margot (P. Chéreau, 95), pour Adjani-Auteuil-Lisi-Anglade, sa mise en scène dépouillée à l’extrême et sa BO composée par Goran Bregovic. Et, parce que j’aime le bagout, l’esprit, Fanny Ardant et les films d’époque : Ridicule ! (Leconte, 96), avec une scène d’ouverture qui, pourrait-on dire, dépasse l’imagination…

Phil : Content que vous évoquiez Un Cœur en hiver , On connaît la chanson , Chacun cherche son chat , La Femme défendue, La Haine voire les Jeunet…

Julien-Paul : L’Appartement !

Phil : Un film très atmosphérique et mystérieux, troublant. Qui détonnait si complètement par rapport à la production hexagonale que j’ai été moi aussi emporté en son temps.

Julien-Paul : Malgré quelques faiblesses, le film distille des scènes et des moments d’éternité qui suffisent à l’élever au rang de réussite. Notamment l’échec final des retrouvailles entre Max et Lisa, qui m’a alors ouvert les yeux, plus que tout autre film de ma jeunesse, sur la nature tragique de l’amour. L’exploration de l’amour par le biais d’un va-et-vient entre réalité (du présent) et fiction/onirisme (du passé) n’est d’ailleurs pas sans rappeler une nouvelle de Gérard de Nerval : Sylvie .

Phil : A dire le vrai… J’ai failli l’aligner dans le Top 10 mais une récente (et troisième ?) vision m’a refroidi. Dans un premier temps, le film attire dans un univers singulier et charme, passionne, on songe à l’influence des Vertigo et Rear Window/Fenêtre sur cour d’Hitchcock voire à celle du Body Double de De Palma (qui est déjà un hommage aux précités). Mais le soufflé retombe en deux temps :

- Des effets trop appuyés. A la fois visuels mais aussi narratifs. On passe d’un ludisme halluciné à une mécanique trop apparente.

- La chute du film. Si ratée qu’elle en explose la magie qui précède. Une chute très tôt amorcée en sus, quand on perd soudain toute empathie pour un héros incohérent qui passe de l’amoureux passionné hyperromantique au quidam superficiel dont la vie file au gré du vent.

Daniel a-t-il raison quand il décrète qu’il vaut mieux ne pas revoir ses coups de cœur ? Oui et non. Je pleure ma déception mais m’enthousiasme pour le pouvoir du recul, de l’analyse.

Côté italien :

Je découvre le narcissique Nanni Moretti, qui deviendra une icône pour moi avec Journal intime ( 94), que j’adore. On parle beaucoup (trop ?) de La Vie est belle (97, Benigni).

Nausicaa : Journal intime avec une courte scène où Moretti rencontre Jennifer Beals. Souvenir magique ! D’accord avec Phil pour ses doutes concernant La Vie est belle . À l’époque, on avait abusivement présenté le film comme « une comédie dans les camps de la mort ». Sauf que ce n’est pas une comédie. Et finalement, le film est bien meilleur dans sa première partie (avant les camps, lorsqu’il montre la montée de l’antisémitisme) que dans sa partie camp .

Daniel : Le cinéma italien est en pleine crise de succession (aidé de W. Wenders, Antonioni – 83 ans ! – livre son testament avec Par-delà les nuages , 95) mais jette quelques étincelles : le Journal intime / Caro diario de Moretti au rythme de rêveuses virées en vespa, la joliesse toscane du Stealing Beauty de Bertolucci (96) et surtout, la même année, L’Uomo delle Stelle de Giuseppe Tornatore (95) ou « Quand le cinéma sert à escroquer les pauvres gens ». Des allures de Strada sicilienne avec une conclusion tout aussi bouleversante.

Côté européen :

Le Hollandais A. Van Warmerdam nous offre Les Habitants (92) ou La Robe (96), le Russe Mikhalkov Le Barbier de Sibérie (99), avec Julia Ormond et Oleg Menshikov.

Nausicaa : Le cinéma belge livre deux chefs-d’œuvre avec C’est arrivé près de chez vous (Belvaux/Bonzel/Poelvoorde, 92) et Rosetta (Dardenne, 99). L’Autriche le violentissime huis-clos de Michael Haneke Funny Games (97), dont il donnera un remake américain, bien fait mais inutile, en 2007.

Daniel : Amour et passion sont deux choses différentes, comme le démontre Tot Ziens ! , un petit film néerlandais de Heddy Honnigman posant le dilemme des gens ordinaires pris dans des sentiments contradictoires qui les dépassent. Un film qui eut mérité chez nous une meilleure réception. Démence du temps, comme dans les films précités de mon top 3, pour un autre Mikhalkov (qui y joue aussi le rôle principal) : Soleil trompeur (94, Russie), un film qui commence dans la datcha familiale d’un héros de l’armée soviétique où règne une ambiance à la Tchekhov. On pourrait se croire dans La Cerisaie , mais l’époque est celle des purges staliniennes de 1936 et le cauchemar va s’insinuer au sein du microcosme avant de frapper brutalement. On n’en finirait pas d’énumérer les trouvailles et images mémorables (le petit orchestre du début du film, le portrait de Staline s’élevant au-dessus des champs de blé, la petite boule de feu, annonciatrice de malheur, voyageant sur l’écran…) de ce drame où amour et politique se conjuguent dans une dénonciation implacable des feux trompeurs du totalitarisme. Car oui, c’est incontestablement aussi un film d’amour.

Krisztina : Notre compatriote Jaco Van Dormael et son monde onirique pour mieux accepter une cruelle réalité : Toto le Héros (91) et Le 8 ème jour (98). Puis deux réalisateurs portés par la musique et le tourbillon de la vie. L’un, serbe, Emir Kusturica : Underground (95), Palme d’Or magistrale en pleine guerre d’ex-Yougoslavie ; Chat noir, chat blanc (98), comédie loufoque de gitans, un de mes premiers souvenirs ciné. Le deuxième, Tony Gatlif, rom, français, à qui on doit le bariolé et barjot Gadjo Dilo (97), emmené par un jeune Romain Duris, et Mondo (95), une fable manouche de Jean-Marie Gustave Le Clézio.

Côté World Cinema :

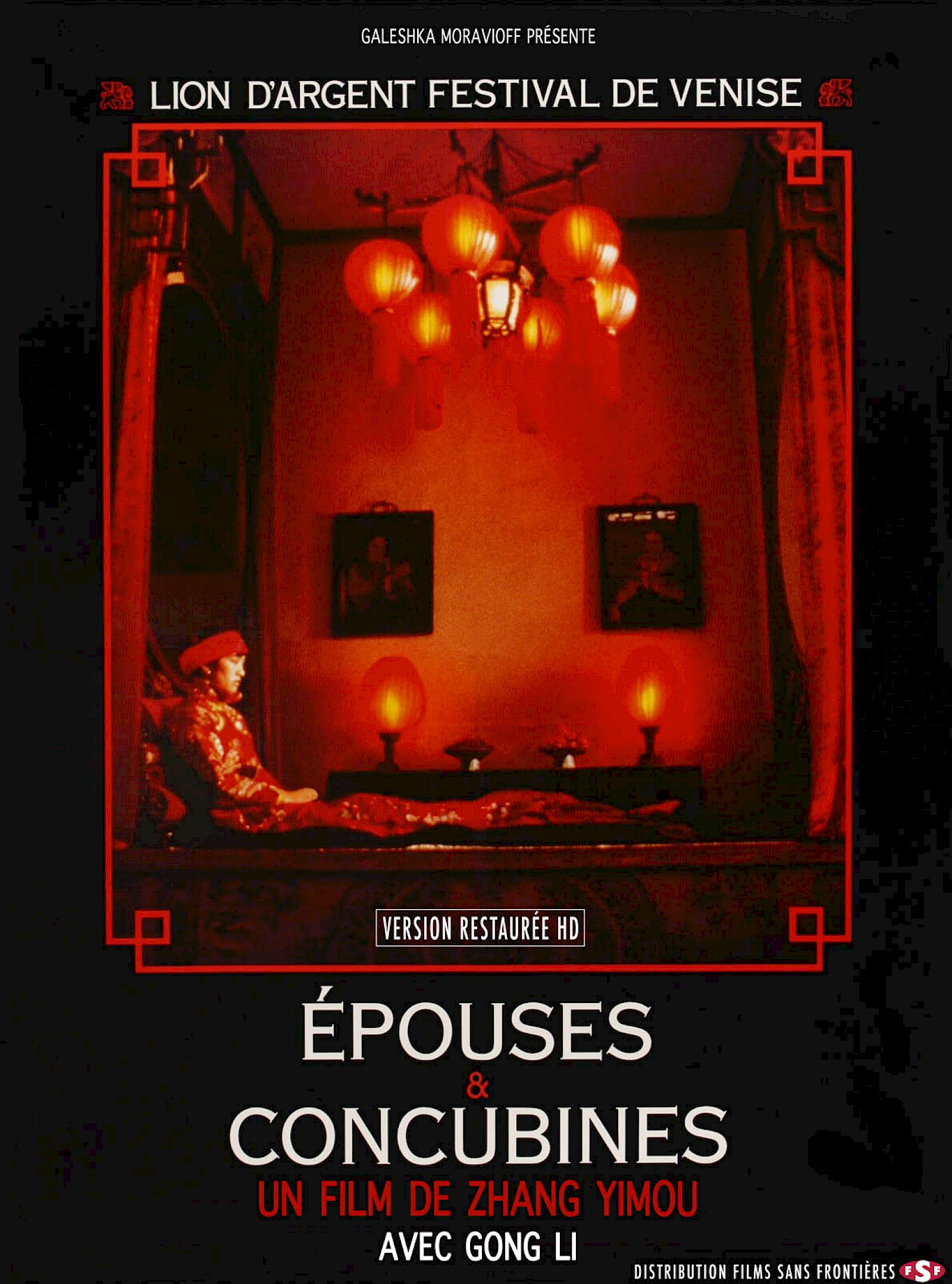

Sonatine (Kitano, Japon, 93), dont j’ai aimé aussi Hana-Bi (97) et L’Ete de Kikujiro (99) ; Adieu, ma concubine (93, Chen Kaige, Chine) ; Épouses et concubines (Zhang Yimou, 91, Chine) ; Il était une fois en Chine (91, Tsui Hark, Hong-Kong) avec Jet Li, remarquable chorégraphie. Fire (96, Deepa Mehta, Inde/Canada) avec les superbes Shabana Azmi et Nandita Das. Central do Brazil (Walter Salles, 98).

Kadosh (99, Isr, Gitaï) avec Yaël Abecassis et Yoram Hattab . Fraise et chocolat (Cuba/Mex/Esp, 94) et Guantanamera (95, Cuba) de Tomas Guttierez ; Crash (David Cronenberg, Canada, 96) ; Le Destin (Youssef Chahine, Egypte, 97).

Nausicaa : Je mettrais juste en avant l’importance de Gong Li dans le cinéma chinois de cette décennie, elle qui est notamment à l’affiche d’ Adieu ma concubine et d’ Épouses et concubines . L’Eté de Kikujiro est un film magnifique, simple, juste, avec des pointes d’humour.

Daniel : Au rayon des surprises, Luna Papa (99) du réalisateur tadjik Bakhtiar Khudojnazarov, burlesque, échevelé, indescriptible. La voix off est celle d’un fœtus racontant depuis le ventre de sa mère la folle quête de cette dernière pour retrouver le père, partenaire d’un soir de pleine lune. Une famille vraiment déjantée, un univers truculent, des situations et des personnages hallucinants, une jeune actrice inoubliable. Surtout : Épouses et Concubines/Raise the Red Lantern , où l’on retrouve la folie du rituel et des traditions immuables de Vestiges du Jour , est un huis-clos magnifique où toute l’atrocité de la condition féminine se révèle dans des scènes d’une cruauté sobre et implacable, mais sans manichéisme car le jeu de pouvoir sournois entre les femmes est lui aussi montré sans fard. Un cadre somptueux, sublime et étouffant, un art des couleurs et du cadrage d’un raffinement rare (ah, le chant de la troisième épouse dans la cour centrale !).

Phil : Plébiscite pour Zhang Yimou ! Et Gong Li !

Coups de cœur personnels

Exotica (Atom Egoyan, Canada, 94).

Avec Mia Kirshner, qui allait illuminer la première saison de 24 en tueuse psychotique puis la série L World (sur l’univers homosexuel féminin). Encore une trace de cette fuite des talents vers le petit écran, où des histoires complexes, ambitieuses n’auront de cesse de nous retourner. Une atmosphère étrange, exotique (pour moi !), celle d’un club de nuit où se croisent divers personnages. Un autre rapport à la narration.

Boca a Boca (M. Gomez Pereira, Esp/EU, 96).

Avec Javier Bardem et Aïtana Sanchez-Gijon.

Je lui avais accordé 4 étoiles au moment de sa sortie… comme aux six premiers films de mon top 10 ! Les aventures d’un acteur sans emploi, qui gagne sa vie dans une agence de téléphone rose, reçoit un appel d’une femme mystérieuse et…

Je ne m’en souviens guère et très peu d’informations sur le Net. Comme si le film était resté en rade… Un phénomène beaucoup plus courant qu’on ne le pense. Pas général mais largement majoritaire ? De nombreux classiques ou succès le sont devenus de manière décalée. La vie des créateurs est souvent teintée d’une injustice abyssale. Il convient donc de l’aborder en étant blindé et en visant… l’au-delà de … Du moment, de la décennie, de plusieurs décennies, de la carrière, de la vie… En nourrissant une satisfaction intérieure qui, idéalement, devrait rejaillir sur l’entourage immédiat.

Le cinéma espagnol !

En plus de Jambon Jambon (dans mon Top 10, voir supra) et de Boca a Boca , Almodovar, bien sûr : Tout sur ma mère (99), avec Cecilia Roth, Penelope Cruz, Marisa Paredes, devant Talons aiguilles, Kika , La Fleur de mon secret .

Gros flash pour Les Amants du Cercle polaire (Julio Medem, 98), avec Najwa Nimri et Fele Martinez. Ou pour Amenabar : Tesis (96) avec Ana Torent, Fele Martinez et Eduardo Norriega ; Abre los Ojos (97) avec Eduardo Noriega, Penelope Cruz et Fele Martinez.

Aussi : Belle Epoque (92, Trueba) avec Penelope Cruz et Maribel Verdu ; Entre las Piernas ( 99, M. Gomez Pereira) avec Victoria Abril et Javier Bardem.

Nausicaa : 100 % d’accord pour Almodovar. Tout sur ma mère est un pur chef-d’œuvre. J’ajouterais que la bande-son de Talons aiguilles , avec la sublime chanson Piensa en mi de Luz Casal, porte le film.

Les années 90 sont la grande période d’Alejandro Amenabar. Abre los ojos a été injustement occulté par son remake américain Vanilla Sky , et Tesis , réflexion/mise en abyme sur les snuff movies, n’a pas pris une ride.

Krisztina : Viva Pedro !

Who knows ?

Quentin Tarentino me donne des boutons !

Je sauve Jackie Brown (97, EU), qui est un fort bon film, avec Pam Grier et Robert Forster, Bridget Fonda. Et Pulp fiction (1994), qui mérite certainement la vision de par des scènes marquantes. Mais. Quentin, c’est pas mon cinoche. Me semble clinquant ou, admettons, brillant formellement, mais si pauvre quant au fond. Oui, il excelle à produire des scènes ou des dialogues cultes, une bande-son wouah, ou à ressusciter des acteurs. Sa culture cinoche ? Hum. À coups de clins d’oeil démultipliés. Mais j’appelle ça la culture facile, la loi et pas son esprit. Je préfère un révélateur de talent à un exhumateur . Et, contrairement à La Strada , Citizen Kane et autres Easy Rider , nulle place ici pour l’émotion vraie, l’interrogation sur notre condition, la réflexion… qui se borne au premier degré du « où j’ai déjà vu cette scène ? ». Au final, c’est un cinéma vide mais si bien fichu tout de même que. Une référence. à voir. Inoubliables Uma Thurman et Travolta, reconnaissons. La danse. La lecture biblique. Etc.

Daniel : Je partage ton analyse sur le côté superficiel, auquel j’ajouterais une complaisance certaine par rapport à la violence. « Faut qu’ça saigne ! », comme disait Boris Vian avec beaucoup plus d’à-propos.

Julien-Paul : Avis partagé. D’une part, son cinéma me pose problème, non seulement pour son esthétisation de la violence et son absence de morale ou d’humanisme, mais aussi pour sa dimension de calcul, de contrôle, de ficelage. Il m’est impossible de croire dans la fiction représentée tellement elle semble résulter d’un artifice, d’une artificialité , car j’ai souvent l’impression d’assister à une commande artistique. Cet aspect artificiel ôte à ses films une part d’universalité, de non-contingent propre à tout chef-d’œuvre. D’autre part, j’admire sa capacité à combiner un cinéma subversif avec un cinéma référentiel/classique.

Phil : Personne pour sauver le soldat Tarantino ?

Nausicaa : Ni passionnée par son ciné ni adversaire résolue, je n’ai pas grand-chose à en dire.

Krisztina : Je l’aime bien mais je comprends pourquoi il peut horripiler. Son exploitation des films de série B (horreur et slasher) et de la blaxploitation (films de flics black power ), ainsi que des codes ciné 70ies, dans l’imagerie et dans la musique, reste fort divertissante… si on aime l’époque ! Si quelques clins d’œil sont subtils, d’autres peuvent vraiment sembler convenus. Il y a bien quelque chose à louer chez Tarantino : son mariage du divertissement et des dialogues bien balancés avec des références ciné ; et sa pléthore de violence (tellement étalée qu’on ne la voit plus que comme il l’a voulue : humoristique… ?). Une démarche qui n’est pas sans rappeler quelque peu un… Scorsese ! Qu’en penses-tu, Phil ?

Phil : Louer sa « pléthore de violence » ? Jamais ! Il participe d’une banalisation de l’acte violent et son (éventuel) second degré échappe à coup sûr à des millions d’adolescents ou jeunes adultes. Je crois surtout que trop de second degré tue le second degré. Et je ne suis pas convaincu par ce second degré. Du tout ! On est très loin d’un Kubrick ou d’un… Scorsese, qui relaient une dénonciation. Des scènes me soulèvent le cœur. Je crois qu’une galaxie de sensibilité et de raffinement sépare Tarentino et Scorsese, que je n’adore pas mais estime, respecte, prends plaisir à écouter discourir du cinéma.

Une réflexion en surplomb de Daniel :

Plus les décennies se rapprochent, plus il est difficile de voir en perspective et donc l’immédiateté subjective prend de l’ampleur. Dans les nineties, j’ai l’impression que certains cinéastes commencent à privilégier un schéma-type : des scénarios complexes (voire tordus) avec entrecroisements de personnages multiples et twist final ingénieux prenant le spectateur à contrepied. Schéma qu’on retrouve dans Usual Suspects et Exotica, évoqués plus haut, mais aussi dans l’inégal Two Days in the Valley de John Herzfeld, qui passera relativement inaperçu chez nous. On pourrait reconnaître cette volonté de schéma narratif complexe à Tarantino.

Phil : Réflexion TRES pertinente, Daniel ! Qu’on peut étendre à L’Appartement , etc. J’y ajouterais une autre ligne d’inspiration des créateurs, qui recoupe souvent la première : précipiter les protagonistes et les spectateurs dans une zone incertaine entre réel et virtuel/rêve.

Ciné-Phil RW, Nausicaa Dewez et Daniel Mangano, Krisztina Kovacs et Julien-Paul Remy