Notes autour de

Personne n’est jamais dans la terre sauf les mineurs qui tirent pour les autres les marrons du feu de l’Hiver.

Jacques Prévert

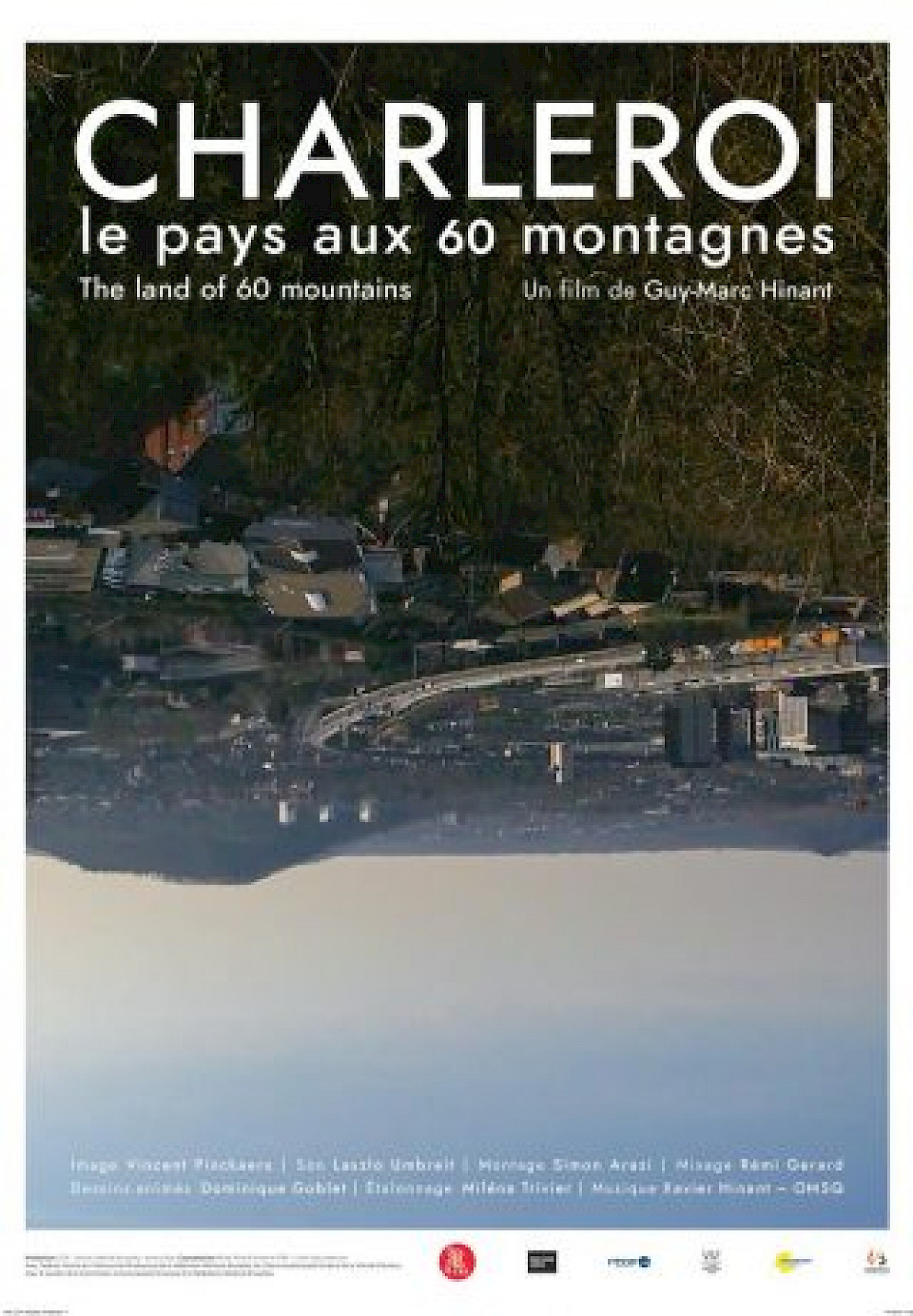

Il s’en retourne chez lui. Dans la ville qui l’a vu naître : les noms des rues familières, les murs chargés de souvenirs, les arbres de jadis, les édifices, les trottoirs, les vieux repères. Aujourd’hui, la ville a fort changé, naturellement, bien qu’elle continue de s’appeler Charleroi. Le revenant signe Guy-Marc Hinant ce pèlerinage cinématographique consacré à la Ville aux soixante montagnes . Ce sont, en fait, des terrils. Car le paysage est marqué par l’industrie lourde, percé de trous profonds et de galeries comme une énorme termitière. Le réalisateur rentre en lui-même autant qu’il descend dans cette nuit qui règne sous terre.

S’il s’agit de la métaphore d’un bouleversement en cours ‒ d’un tournant après « quarante ans de désert » ‒, il est tout autant question d’une quête intime des origines. Et de l’absence d’origine… Car l’après-guerre, c’est une population traumatisée que les Trente Glorieuses n’auront pas tout à fait fini d’apaiser avant que le mauvais sort ne revienne.

Plusieurs films dans le film, autant de lignes virtuelles composant une toile d’araignée imaginaire. Il y a d’abord la piste d’un photographe, Norbert Ghisoland (1878-1939), portraitiste du Borinage, qui a laissé derrière lui un patrimoine de quelque 80 000 plaques de verres représentant ses contemporains. Il y a ensuite la figure de Benjamin Silberberg, rescapé d’Auschwitz, à la fois déclencheur et guide que choisit le réalisateur pour faire communiquer Birobidjan1 et Charleroi. D’un documentaire à l’autre, ce sont deux terres promises, à visiter, entre la mémoire des crimes nazis et la violence des purges staliniennes : deux impossibles poèmes sinon d’errance. En direction de l’histoire, est retracé un épisode glorieux de la résistance locale face à l’occupation. De l’après-guerre, la chaîne qui mène jusqu’à aujourd’hui contient des restes d’idéaux politiques pourrissant dans la corruption de fin de régime. Ainsi, lorsque l’image héroïque d’un passé fantasmé rencontre la dure réalité d’un socialisme moribond, c’est un morceau d’espoir joué sur un mode quasi ethnographique, avec griot et fanfare : le Premier Mai comme rituel d’exorcisme. Sous lequel s’avance masqué un nouveau type de discours entrepreneurial, de pragmatisme politique, d’un style cherchant à combiner toutes les valeurs de la modernité en un totem luisant faisant les yeux doux aux investisseurs… Comment alors renouer avec le fil de la transmission, comment distinguer le vrai du faux : est-ce qu’on voit encore quelque chose de ce territoire baroque ?

Mettons qu’à l’origine il y ait cette fresque de Magritte : une flamme sombre de bougie qui semble éclairer l’enfance du narrateur d’une lumière énigmatique, « comme l’épanchement du rêve dans la réalité ». Plus tard, l’enfant racontera l’impact du tableau surréaliste comme l’affaire de son existence : « comment reproduire ça avec les moyens du cinéma ? » Il décrypte au présent le rayonnement de cette œuvre comme si elle avait encore quelque chose à dire sur notre temps. Et, en effet, dans quel espèce de temps vivons-nous ? On nous avait prédit la fin de l’histoire, et voici que la crise s’enfonce dans la crise jusqu’à épuiser tout mouvement de redressement. Mais voilà aussi que des signes d’un changement esquissent un horizon de possibles en faveur de cette zone sinistrée. La voix de Guy-Marc témoigne de ce basculement. Il y avait le Charleroi d’avant, c’étaient les hauts-fourneaux, la mine, le visage d’un oncle aimé mort d’alcoolisme, et comme la mère, venant d’ailleurs, c’était la boucherie paternelle, c’était surtout le besoin de s’émanciper. Une boucle de remémoration tend à se confondre avec le paysage, à l’entraîner dans son spectre obsédant. Les temps se mélangent, l’effort de réunion de soi embrasse l’évolution architecturale en cours sur fond d’irréductible division. On dirait que le tissu se refait, que des réseaux se connectent… auxquels tous, bien sûr, ne peuvent pas être intégrés. On marche au-dessus d’un précipice qui n’est autre que celui de l’oubli : entre visibles et invisibles, haut et bas, silence et bruit. Guy-Marc a quelque chose du fantôme et du somnambule, du funambule insomniaque en pilotage automatique. Du Charleroi actuel, il montre les Zèbres, et des gosses de hasard, le bourgmestre en fonction, et des clodos sous tente, un spécialiste du wallon ‒ cette langue morte mais survivante, comme le yiddish ‒, et de jeunes nageurs aux accents populos qui s’ébrouent dans la lumière. Il enregistre une manifestation syndicale qui foule le pavé comme une fête de Saint-Nicolas sur une péniche à quai : qui sont les enfants, qui les adultes ? Il donne à voir la ville et ses symboles, se demande ce qui en sortira, ce que lui-même pourrait en faire.

Pourtant, qu’on ne s’y trompe pas, ce n’est pas précisément une enquête. C’est une rêverie plus ou moins solitaire. Il n’analyse pas mais fouille plutôt à la manière d’une taupe : il creuse, il trace. Il ne déconstruit ni ne construit : il capte et dévie. Avec ses antennes, il essaye de sonder le contexte d’un renouveau : sa structure, ses agents. Chercherait-il à leur faire face ? Dès lors, il s’aveugle, obstinément, à contre-jour. Avec toute la persévérance d’un gosse quand il apprend à lire un bouquin ou commence à déchiffrer l’heure. Qu’indiquent la petite et la grande aiguille au cadran du vingt et unième siècle ? Oui, Charleroi est hors de ses gonds, et nous fuyons, plus ou moins accompagnés de souvenirs d’iguanodons. De la musique tourne sur un vieux vinyle. Des voix venues d’une autre époque remontent du souterrain et les dessins s’animent doucement.

Il y a des morceaux de ciel, des bouts de forêt, un coin où piquer une tête pour une bande de copains, le feu de la forge, une piscine publique, le souffle du vent, les moteurs des voitures, les carcasses des vaches à l’abattoir et un skater qui roule entre les fantômes. Tout cela tient du lyrisme autant que du journal de bord. Guy-Marc Hinant ne juge pas, ne critique pas, peut-être même qu’il n’écoute pas tout à fait. Il accommode son regard à l’éclat du contemporain, au risque d’adopter sa mesure… de s’y brûler la rétine. Mais il garde un rythme propre, celui de son étrangeté à ce qu’est devenue sa patrie : l’exercice de cette différence, de ce décalage, donne son tempo au montage. Avec un mélange de distance et d’effarement, d’ouverture et d’attente : ce documentaire serait-il une mise inconsciente, comme peut l’être l’amour ? Désir ambigu de conquête où se reflète notre égarement transitoire et notre penchant pour les inventaires polyvalents. De l’autre côté de l’écran, Charleroi, subversive, lunatique, évanescente apparaît dans chaque plan qui forme un nom en surimpression. Un mot à lire qui se décalque sur le monde pour devenir puissance d’images : c’est-à-dire, des cendres, des braises, et, qui sait, quelque part, au centre, un feu de Bengale orange !