Rich Man, Poor Man

Trente-sept ans ! Durant lesquels j’évoquais auprès de mon épouse, mon fils, des amis une sorte de miracle, de mirage. Dont je finissais par douter. N’enjolive-t-on pas trop aisément le passé et l’inaccessible ? Et un jour… enfin !… le coffret est là. L’Eternel retour est-il possible ?

C’était au temps où… Bruxelles ne bruxellait plus tellement et laissait couper les ailes de son patrimoine architectural Art nouveau par d’iniques cisailleurs politiques et immobiliers. C’était au temps où le net n’existait pas , ni Netflix, ni Canal +, ni ces myriades de chaînes. C’était au temps où on se partageait entre quatre ou cinq stations, belges ou françaises. TF1 ne faisait pas encore office de repoussoir pour le bon goût et, en cette année 1977, elle nous offrait une nouvelle série, sortie un an plus tôt aux États-Unis. Rich Man, Poor Man. Le Riche et le Pauvre. Un choc ! Mon adolescence tourneboulée.

Les faits ?

La télé américaine nous avait mitonné un produit hybride. Une série-feuilleton ? Les douze épisodes étaient longs (60 minutes), conçus comme de petits films, mais ils rapportaient une histoire suivie et non des aventures autonomes, une intrigue qui se prolongeait sur la totalité de la saison, approfondissait les caractères. On parlait aussi de mini-série et le sillon allait engendrer Racines , Holocauste , et autres Shogun .

Par ailleurs, la fiction télévisuelle avait franchi un palier. Artistique. Le récit n’était-il pas une adaptation d’un livre d’Irwin Shaw ? Shaw, un Juif américain auquel on devait

Le Bal des maudits

et qui venait d’œuvrer comme jury du Festival de Cannes. Qui plus est, la mise en scène avait été confiée à deux

1

des plus grandes pointures du métier, Boris Sagal (

Columbo

,

l’Homme de fer

mais aussi l’épatant

Masada

) et David Greene (

le Saint

,

Twilight Zone/la Quatrième Dimension

,

Racines

,

Amicalement vôtre/The Persuaders

).

Le coffret est là.

Je nourris une appréhension. Le côté kitsch des années 1970. Tous ces vieux acteurs défilant sur le petit écran. À l’époque, cinéphile, j’avais reconnu Ray Milland, Gloria Grahame, Van Johnson, Murray Hamilton, Dorothy Malone, Dick Sargent, Craig Stevens, etc. Des comédiens croisés chez Hitchcock, Lang, Spielberg… De quoi enthousiasmer un adepte des films-catastrophes, soit, mais de quoi distraire également, agacer.

Rich Man, Poor Man.

Le pitch ?

La saga familiale des Jordache, de la fin de la Seconde Guerre mondiale au début des sixties. Centrée sur le destin de deux frères, Tom et Rudy, des frères ennemis, ou du moins que tout oppose , nés dans une famille mixte (un Allemand émigré et une Américaine) plongée dans les plus grandes difficultés, matérielles et existentielles. La boulangerie familiale périclite et menace de disparaître face à l’irruption d’un supermarché. La mère pleure sa splendeur passée, ses rêves de réussite inassouvis. Le père traîne le boulet du remords, pour des faits lointains, un crime mystérieux, et s’échine à faire vivre les siens, avec courage mais sans pouvoir communiquer, muré dans la solitude, des humeurs bougonnes ou violentes.

Deux frères donc, et Julie Prescott, le fantasme féminin du microcosme. Trois jeunes protagonistes face aux enjeux de la vie, à ses rêves et ses désillusions. Rudy, le gendre idéal, adoré et admiré par son père et sa mère, le petit ami de Julie, qui rend mille services, d’une courtoisie exquise, brillant étudiant, travailleur, volontaire. Tom, le bad boy , que ses parents n’arrivent pas à gérer, dompter, ni l’école. Un marginal, un révolté, qui bascule toujours du côté du mauvais coup, de la facétie. Parce que Rudy a tout emporté dès le départ ? Rébellion face à l’arbitraire, qui décline le thème de Caïn et Abel ? Qui rappelle les chefs-d’œuvre de Steinbeck et Kazan ( À l’Est d’Eden ) et ressuscite les figures immortelles de James Dean ou Brando ?

Le pitch, c’est une chose. Encore faut-il l’animer. La manière de mener le récit, le jeu des acteurs…

Le coffret est là. Je glisse un DVD. Je joue un trésor de souvenirs.

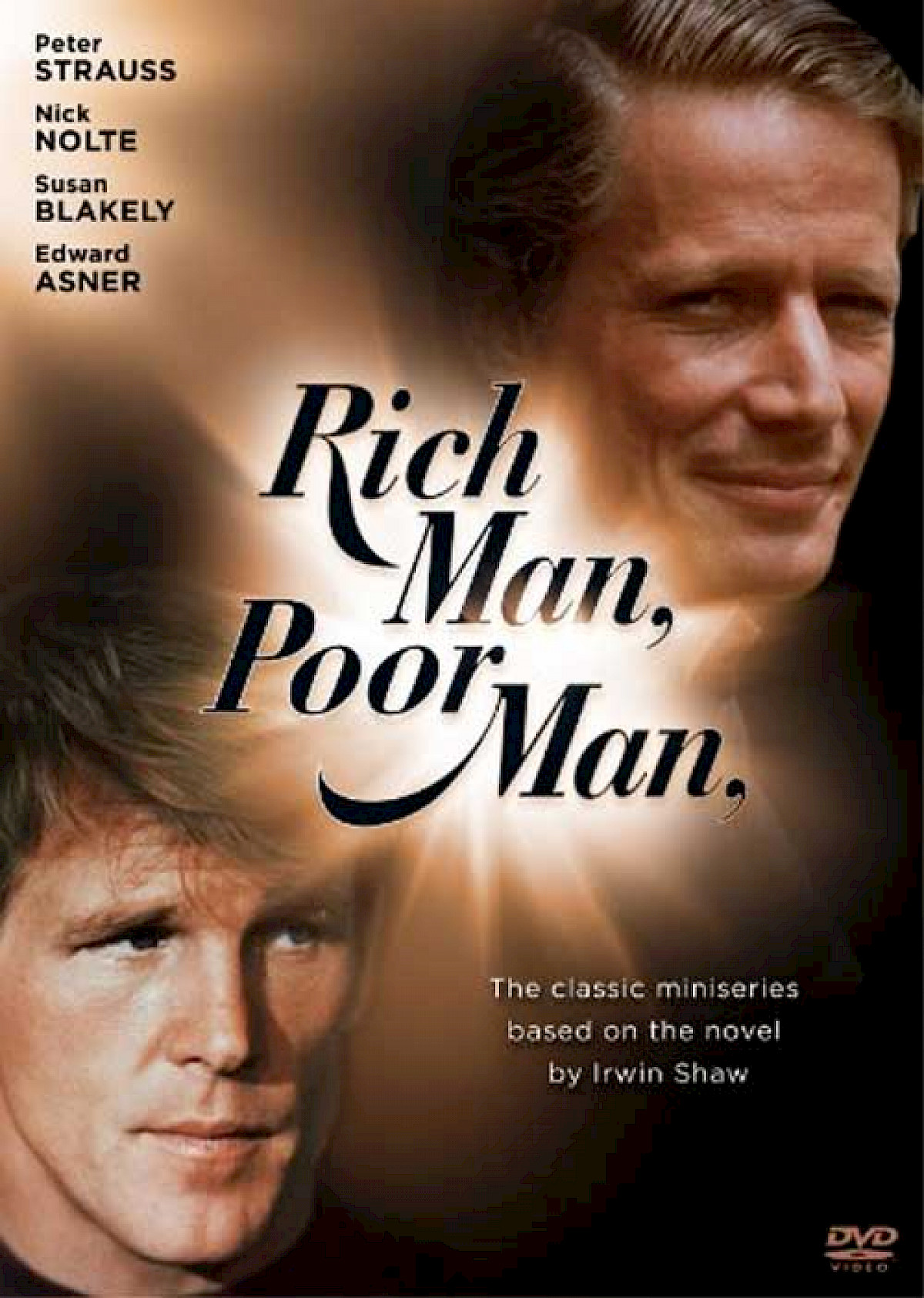

Quelques minutes. À peine. La fascination originelle est de retour ! La première raison ? Les acteurs. Rudy Jordache, c’est Peter Strauss , mince, élégant, le regard de braise, mélange aigre-doux de force et de fragilité, qui avait brillé, déjà, au cinéma ( Soldier Blue ), mais qui allait devenir, pour les dix ans à suivre, la plus grande star des séries, avec Richard Chamberlain. Et, accessoirement, mon modèle, avec Peter O’Toole et avant Robert De Niro, parce que, de fiction en fiction, tous trois poursuivaient la Lune, en s’embourbant dans la frustration, la nostalgie, l’impuissance, figures hautement tragiques, héros autant qu’antihéros. Tom, c’est Nick Nolte , un fauve dont les bras ballants esquissent une désarmante maladresse, un colosse qui s’affirmera rapidement une grande vedette des salles obscures ( les Grands Fonds , 48 Heures , le Prince des marées , la Ligne rouge , etc.). Autour d’eux, le premier cercle concentrique est d’une qualité étonnante. Le père, Ed Asner , sera l’acteur télé le plus couvert de prix du temps. La mère, Dorothy McGuire , est une actrice de cinéma oscarisée. Quant à Julie, elle est interprétée par Susan Blakely , une jeune comédienne très talentueuse qui bifurquera elle aussi vers le grand écran. Bref, le casting, galactique , amène une empathie immédiate pour les personnages. Peter, Nick, Susan, Ed et Dorothy ne jouent pas, ILS SONT. Et tout ce qu’ils font, disent, expriment nous touche viscéralement.

La narration ? On est emporté par un récit riche et complexe, qui entrelace les tonalités. Avec Tom, nous suivons un fil narratif qui confine au film d’action, depuis les vilaines blagues de jeunesse jusqu’aux rings où le mène une aptitude pour la boxe. À ses côtés, nous affronterons la mafia, des combats, nous traverserons les océans. Avec Rudy et Julie, le fil est tout autre et relève du roman de mœurs, de l’analyse psychologique et, plus encore, de la fresque sociologique. Oui, Rich Man… réussit la gageure de nous emmener sur les traces de l’ american dream (partir de rien pour arriver au sommet, via les études, le travail, les relations, les affaires, la politique) tout en lui opposant l’envers/enfer du décor. Deux Amérique, celle du self made man et celle du loser . Le Riche et le Pauvre . Décortiqués avec finesse. Car, très vite, le distinguo s’estompe. Réussir, rater, tout devient très relatif. Comme le Mal et le Bien. Les images de Caïn et Abel se brouillent. Et osons le dire. Les personnages sont si élaborés qu’ils nous assènent des émotions fortes, contrastées, l’auteur alternant critique cynique et empathie enthousiaste. On grince, on rit, on frémit, on se scandalise, on s’émerveille et on pleure. Au gré des rebondissements. Qui ne sont jamais prévisibles.

Au final, la série, pour l’essentiel, n’a pas vieilli. On est même médusé devant sa modernité. Ainsi, nous voyons l’Amérique se transformer, l’artisanat qui recule, les familles qui se décomposent et se recomposent, les nouvelles théories, économiques ou financières, qui ouvrent et ferment des horizons. L’évolution des mœurs aussi. Julie est une femme pleine de talents et d’appétits, qui se réalise au détriment de sa vie privée, elle en néglige son fils, mais d’autres moments montrent a contrario les ravages du sacrifice et nous laissent devant la difficulté des choix, des jugements. Le meilleur ami de Tom est un Noir. Etc. D’ailleurs, au fil d’un échange avec le critique de cinéma Thierry Van Wayenbergh 2 , celui-ci insistait sur la convergence avec le septième art américain contestataire du temps : « On est loin de la belle Amérique aux mains propres […] On navigue constamment entre gris clair et gris foncé. »

Un chef-d’œuvre ?

Oui. Cette mini-série a une valeur intrinsèque magistrale mais elle a en sus instillé de nouveaux codes.

Pourtant. Elle a disparu des écrans durant près de quarante ans. Pourquoi ? Il y a un mystère Rich Man, Poor Man . Auquel nous tenterons de répondre dès la semaine prochaine.