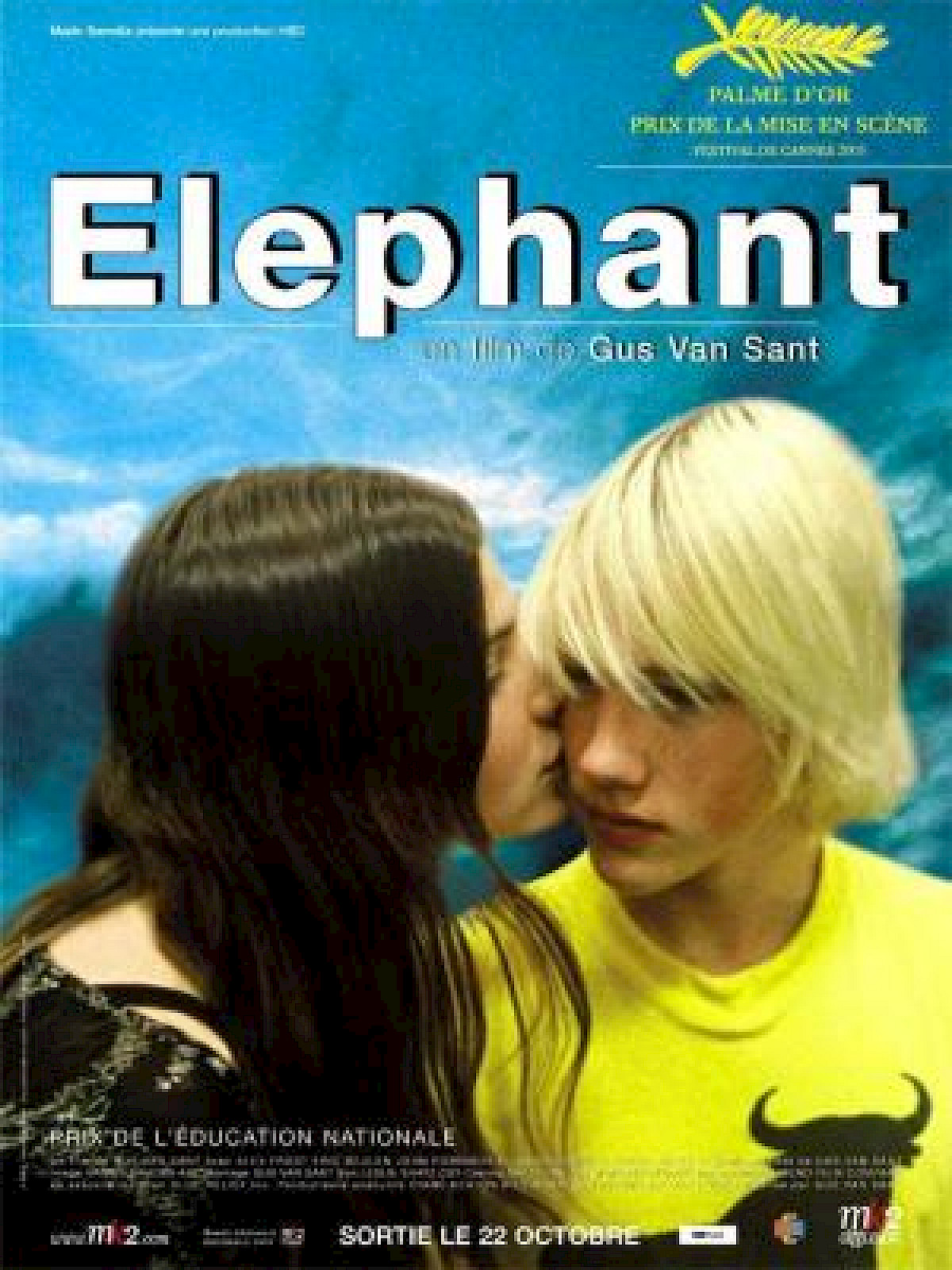

Elephant de Gus van Sant

Scène culte (9)

Une porte se ferme, celle des toilettes, devant trois pauvres cheerleaders écervelées allant restituer aux canalisations leur menu du midi. Adieu pauvres pommes frites et autres viandes hachées. Ce portail clos, c’est dans Elephant de Gus van Sant, serti d’or à Cannes en 2003, l’inexorable signe de la disparition — après un long chemin de croix dans ces interminables boyaux d’imbroglio que sont les sinistres couloirs de la Colombine High School, futur théâtre d’un massacre scolaire sans précédent.

Rupture violente dans le rythme qui sonne l’entrée dans la scène charnière du film, retraçant l’épopée funeste d’Alex et Éric, adolescents fous, tueurs conditionnés par l’Elephant, acteurs de la tristement célèbre fusillade de Colombine.

Alors que le réalisateur nous a, tout au long de la première partie, égarés sur différentes pistes, pour en fait nous présenter un microcosme voué de toutes parts à l’échec, nous quittons le labyrinthe estudiantin, pour, peut-être, un peu plus de liberté. Eh bien non, de retour chez lui, Alex gît tout autant dans un oppressant aquarium, sempiternel manège qui en rend fou plus d’un.

La Lettre à Élise et la sonate « Clair de lune » se mêlent au piano sous ses doigts impatients (pour mémoire, elles doivent normalement se jouer senza sordini, avec la pédale). Et l’objectif tourne, tourne, comme un poisson dans son bocal, le cerveau liquéfié, si pas absent, de retour à son prime état, le plus reptilien. Malgré la beauté de la sonate, la tension est palpable.

Éric frappe à la fenêtre, d’une glauque opacité, et se retrouve dans la chambre, 360 degrés plus tard. La folie nous guette et nous apercevons sur le mur, oh surprise, l’éléphant républicain, source de tous les maux de l’Amérique. Comme dans Orange mécanique, Beethoven a la cote quand il s’agit de couvrir la démence, qui plus est d’un certain Alex. Le réalisateur orégonais ne cache pas cette influence kubrickienne.

Éric, lui, rejoint le seul terrain où ils se sentent apaisés, un jeu vidéo, coin désert, vaste, libre, créé par leurs propres soins. Là ils peuvent tuer comme bon leur semble, sans aucun état d’âme. Les victimes 2.0 s’avancent inconsciemment vers le porteur de l’arme létale, oiseau de mauvais augure.

Coup du sort, avec la législation libérale d’outre-Atlantique, c’est un jeu d’enfant, ici d’adolescent, d’obtenir plus que des ersatz virtuels de ces outils meurtriers. Alors, la commande faite, cette scène marque définitivement la fin de la première partie et le début du massacre. Un doigt d’honneur à la partition, culture éternelle, seul rempart à l’infâme barbarie, et ce ciel de chaos se représente à nous, encore.