Une rentrée russe

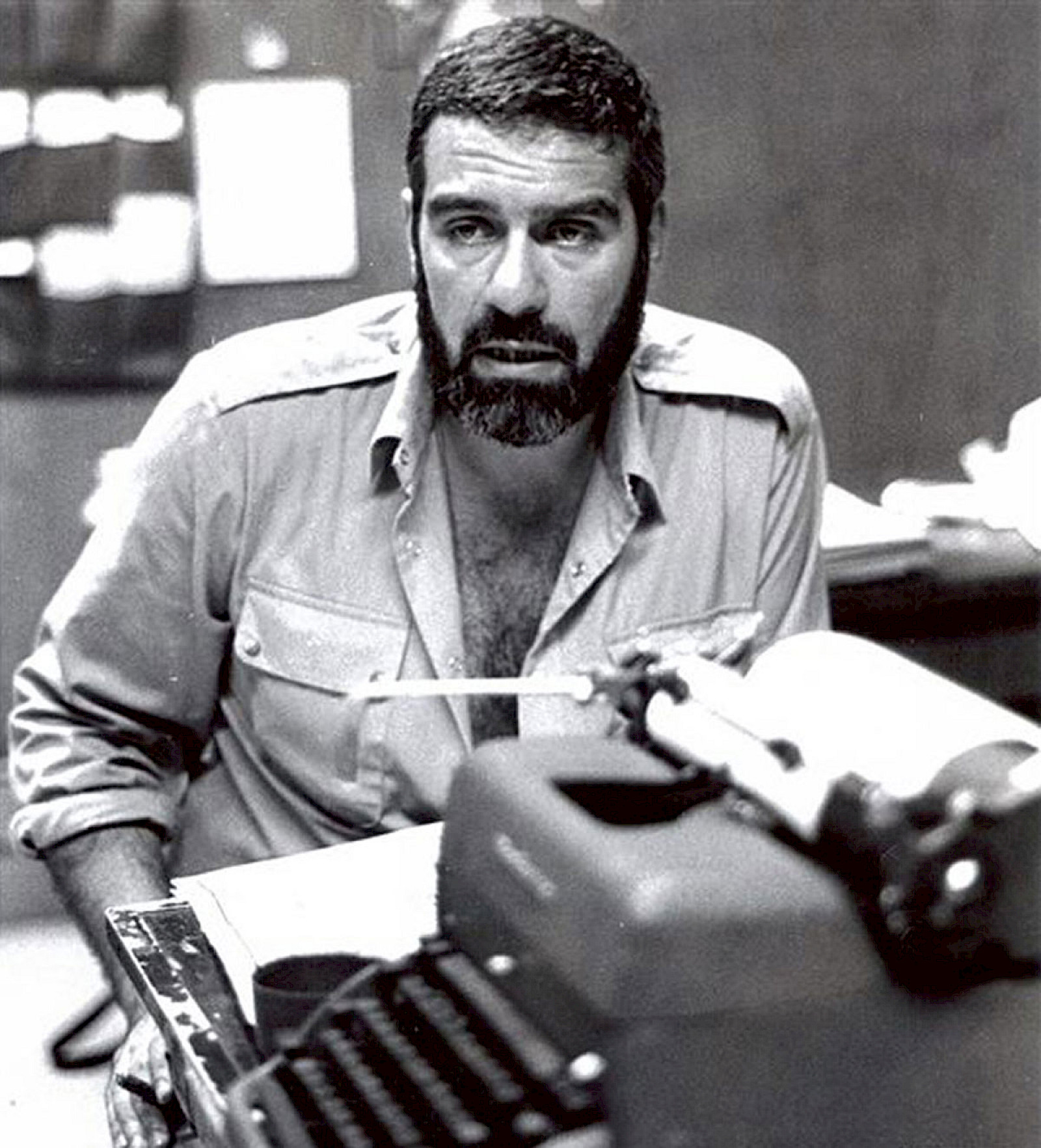

Il y a de ces livres dont on craint de parler, de peur d’en ôter le goût à qui voudrait s’en saisir. La Filiale est de ceux là. Petit volume gris-bleu paru aux éditions de La Baconnière, il est traduit du russe par Christine Zeytonian-Beloüs. L’auteur, Sergueï Dovlatov (1941-1990), m’était positivement inconnu jusqu’à ce que ce court chef-d’œuvre tombe entre mes pattes.

Au moins, ça sert à ça, les anniversaires ! Certaines personnes aimées vous poussent en dehors de vos habitudes, de vos références, avec un présent qui peut éclairer votre matinée ou votre après-midi d’un trait de lumière. En l’occurrence, il s’agit de l’histoire d’un journaliste de radio, originaire de Leningrad, émigré à New-York. Tout est savoureux dans ce récit, mais écoutez plutôt, page 9 :

La radio emploie cinquante personnes à temps plein. Dont des représentants de la noblesse, des juifs, des anciens combattants de l’armée de Vlassov. Des marins et des touristes (six en tout) qui ont préféré demander l’asile politique plutôt que de rentrer au pays. Des Américains d’origine russe ou d’origine américaine. Et Rudi, un intellectuel noir spécialiste de l’œuvre d’Anna Akhmatova.

S’il fallait qualifier le style de Dovlatov, on pourrait le dire lapidaire. Et comme un crochet. Le journaliste s’avère avoir été un fameux boxeur à l’époque de ses études de lettres… Jusqu’à sa rencontre avec Tassia. Alors, tout change. Sa vie sombre dans une lente et inévitable descente aux enfers de la passion amoureuse, qui le conduira jusqu’au service militaire comme gardien de pénitencier. Mais cela ne nous est raconté que par flash-back. Pour l’instant, nous en sommes à l’ambiance qui règne à la radio où Dalmatov travaille depuis dix ans :

On peut rencontrer chez nous des gens qui sortent de l’ordinaire. Bukhman qui, contrairement à ce que son nom pourrait suggérer, est le petit-neveu de Kerenski. Ou Vladimir Konstantinovitch Tatichtchev, un lointain descendant des tsars de Russie.

Un soir, nous avons bu en l’honneur de Svetlana Allilouïeva ; j’étais assis en face d’elle, entre Tatichtchev et Bukhman.

À droite, un parent du chef du gouvernement provisoire d’avant 1917. A gauche, un membre de la famille du tsar.

En face, la fille de Staline. Et moi, au milieu. Un représentant du peuple. L’objet de leur discorde.

À la première page du bouquin, on peut lire que l’éditeur remercie Samuel Brussell « qui nous a proposé ce livre ». Tirons-lui, nous aussi, notre chapeau ! Grâce à Monsieur Brussell, le lecteur francophone de 2019 peut survoler l’histoire, changeante et cruelle, du XXe siècle au triple galop : depuis le point de vue d’un exilé soviétique, daté de novembre 1987. Tout est poignant, absurde, tour à tour drôle et amer. Envoyé en Californie, à L.A., pour rendre compte d’un symposium, – forum ou congrès ? – sur « La nouvelle Russie », le journaliste témoigne de la folie dont rivalisent les différents acteurs, renchérissant en fantasmes nationalistes ou libéraux pour redorer le blason de leur chère patrie perdue. La description de ce qui distingue ces deux meilleurs ennemis vaut qu’on s’y arrête :

Le forum de Los Angeles réunissait des représentants des deux factions en nombre égal. Ils ont ouvertement manifesté leurs dissensions dès le premier jour.

Même extérieurement, ils étaient très différents. Les nationalistes portaient des vestons croisés, des cravates en nylon et des chaussures à grosse semelle en caoutchouc. La plupart des libéraux étaient vêtus de jeans, de sweaters et de vestes de daim.(…)

Les nationalistes assistaient consciencieusement à toutes les séances. Les libéraux passaient l’essentiel de leur temps à arpenter les couloirs.

Les nationalistes se détestaient entre eux mais agissaient de concert. Les libéraux s’entendaient fort bien, mais chacun gardait ses distances.(…)

Les nationalistes faisaient provision d’alcool pour le boire plus tard. Ils ne rangeaient pas les bouteilles dans le réfrigérateur mais entre les doubles vitrages, comme ils le faisaient en Russie. Parmi les libéraux, beaucoup étaient déjà ivres dès le matin.

Les nationalistes ne parlaient pas anglais, et ils en étaient fiers. Les libéraux non plus, mais ils en avaient honte. (p.26)

Outre la rapidité du trait, Dovlatov/Dalmatov manie un art consommé de la caricature. Comme une façon de prendre les devants du cliché. De le retourner, de lui faire rendre gorge. Tournant en dérision toutes formes de sérieux, il touche à ce qu’il y a d’essentiel derrière les apparences. Dans la plus pure tradition tchékhovienne, ajouterait la critique. Et, comme tout vrai comique masochiste, lui-même, ou son double, constitue sa première victime :

Je suis monté dans ma chambre. Je retiré mes souliers avant de m’approcher du miroir.

Un front bas de néandertalien, des yeux au regard éteint, un menton fuyant.

Vu mon âge, chaque fois que j’achète des chaussures, je me demande si je les aurai encore aux pieds le jour de mon enterrement. (p.110)

Citation qui nous permettra, au passage, de signaler aux éditions La Baconnière cette légère coquille : Je retiré… au lieu de « J’ai retiré ». À moins que l’effet slave ne soit voulu ? Comme lorsqu’à la page 51, nous lisons :

Tassia avait déjà pris ses aises sur la couverture. Ne me laissant d’autre alternative que de m’asseoir sur le sable brûlant. Pour éviter une promiscuité qui aurait mis en péril mes résolutions spartiates.

Après un silence, la jeune fille a remarqué d’une voix indécise :

– Une si belle journée risque de se terminer par un orage.

Je suis levé pour vérifier la présence de nuages. Il n’y en avait pas, ce que je me suis empressé de lui annoncer.

Un nouveau silence s’est établi. Je me taisais, parce que j’étais né dans une famille pauvre. Indifférence et retenue étaient donc de mise. Avant d’agir, je devais d’abord savoir combien ça allait me coûter.

Je (me) lève donc pour affirmer ici que La Filiale ( Филиал) mérite d’être offert à vos ami.e.s. Anniversaire ou pas. Quel qu’en soit le prix. (Remerciant encore ma bienfaitrice !) Organisé en brefs paragraphes incisifs et percutants, comme autant de vignettes désopilantes, s’y trouve ramassée une sorte de philosophie de la vie qu’on ne déniche dans aucun manuel, traité ou essai. D’un bon sens rageur et d’un humour tendre, voilà un remède assuré contre les journées pluvieuses d’automne, et l’hiver qui s’annonce, rude !