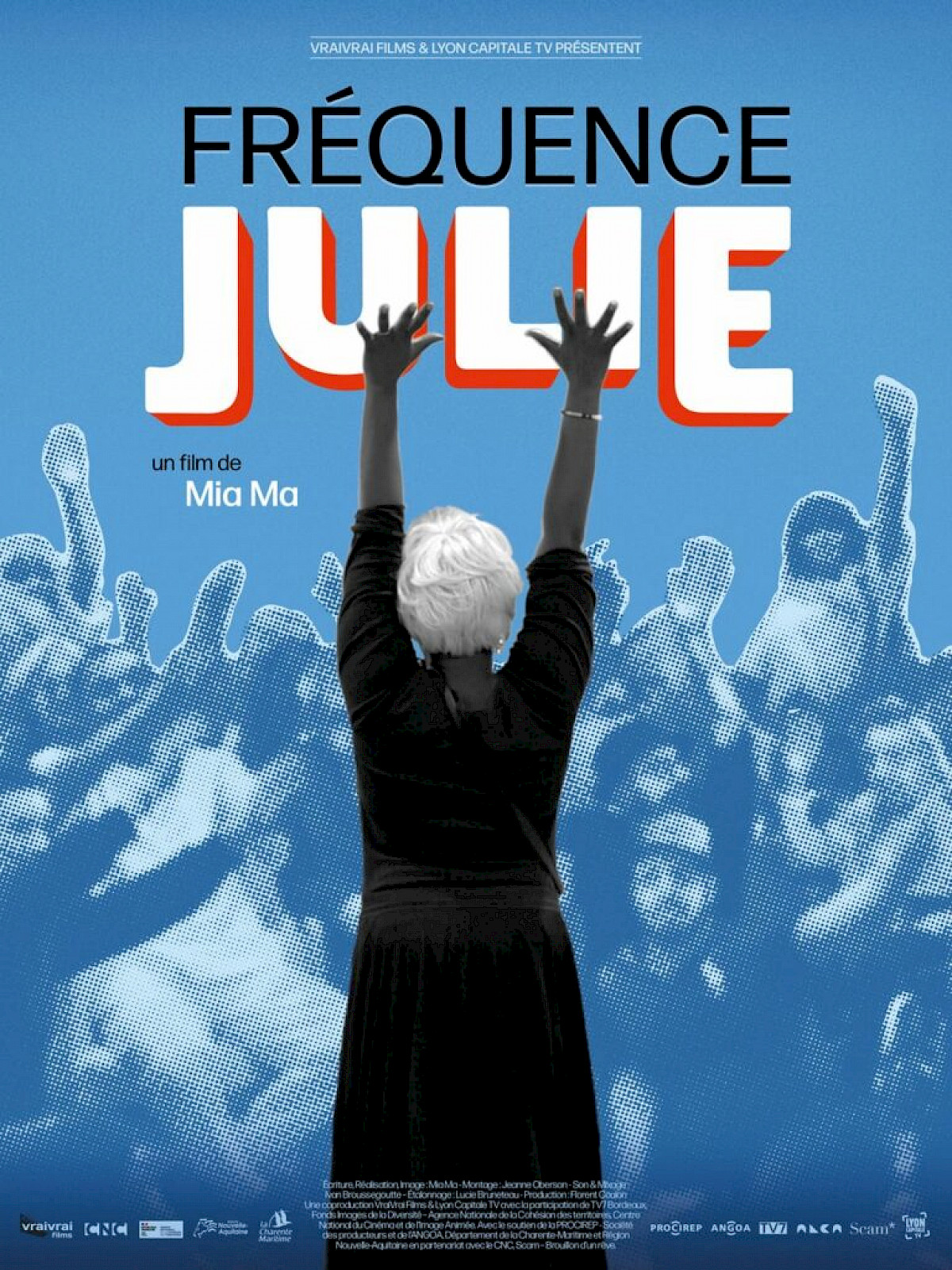

Comme on ouvre une fenêtre sur un monde différent, Fréquence Julie de Mia M, nous transporte entre le dedans et le dehors d’une âme forte. Un film qui questionne la maladie autant que la santé mentale par le biais d’une relation d’amitié qui prend le temps d’être avec l’autre.

De Fréquence Julie, si l’on cherchait à résumer le documentaire, on pourrait dégager un certain nombre d’éléments :

D’abord, que c’est l’histoire d’une amitié entre Mia et Julie.

Que c’est le portrait d’une jeune femme noire, une « musulmane de gauche » ayant vécu une enfance traumatique et qui essaye de s’en sortir.

D’une Parisienne, Française d’origine sénégalaise, qui entend des voix et gagne sa croûte comme masseuse.

On pourrait dire, aussi, qu’il s’agit du récit d’une métamorphose ...

Ou comment une personne en souffrance arrête les médicaments pour reprendre, peu à peu, sa vie en main.

Le seul problème, avec les résumés, c’est qu’ils risquent de passer à côté de l’essentiel.

D’autant que l’essentiel, ici, est indicible. D’où le cinéma.

Le cinéma est cet art qui donne à sentir et à penser à travers un agencement d’images et de sons articulés entre eux pour tenir dans la durée.

Grâce au montage des plans, un récit se tisse, donnant à voir une réalité singulière par l’intermédiaire d’une forme, comme une percée dans l’inconnu.

Quelle serait la forme de Fréquence Julie ?

On pourrait considérer que c’est celle d’un journal à deux voix, autrement dit, une sorte d’ « intime compagnonnage ».

Ce film est beau car il multiplie les pistes à travers une matière toute simple, presque ordinaire : l’histoire d’une jeune femme, Julie, sa manière de se battre avec ses démons et d’aller l’avant.

Les séquences face caméra sont entrecoupées de tableaux sur fond desquels se déroulent les enregistrements des échanges téléphoniques avec Mia, ainsi qu’avec une certaine « Mamy » ‒ dont on apprendra qu’elle a été la seconde famille d’accueil pour Julie et son frère jumeau, Jules ‒ pour se donner des nouvelles ou se fixer des rendez-vous.

Par ce procédé, il y a comme un paysage temporel qui donne une profondeur aux espaces pour enrichir la mise en scène d’un lieu de vie, à la fois matériel et symbolique, et les personnes qui s’y rattachent de près ou de loin.

Entre la chambre d’hôpital et l’appartement familial dans lequel Julie habite, le corps et ses postures, les vêtements qu’elle porte, les cigarettes qu’elle fume, la tonalité de ses paroles, son phrasé, la puissance de son regard, l’esquisse d’un sourire, l’éclat d’un rire, c’est la sensation du quotidien, la manière dont il s’incarne, qui est saisie dans sa lumière propre, mais aussi dans son insondable opacité.

À l’issue de ce film, le spectateur se demande ce qui ouvre à la convalescence de Julie ? Comment son amie et réalisatrice l’accompagne-t-elle dans son cheminement pour livrer sa force de résistance, sa généreuse combativité, son humanité ? Comment la notion de soin émerge-t-elle de ce rapport entre les deux femmes ? Quel regard poser sur les personnes qui ont été victimes de placements forcés par les services sociaux dans leur enfance ; qui ont, comme Julie et son frère jumeau, été abusés dans leur première famille d’accueil ; puis qui ont vu la justice laisser leurs bourreaux s’en tirer à bon compte ? Mais aussi quel est le rôle joué par la psychiatrie dans l’entreprise de réduction de ces récits à des diagnostics, réglés à coups d’internements et de traitements médicamenteux, passant à côté de la précarité de ces vies, du racisme et des discriminations dont elles ont été l’objet ? À partir de là, par quelles voies redessiner les contours d’une existence qui vaille réellement la peine d’être vécue et retrouver une confiance et une appartenance au monde ? À partir de quels lieux et de quelles relations singulières ce rétablissement, ou du moins cette lente réparation et reconstruction de soi ‒ processus qui va de l’effondrement intérieur à la colère jusqu’à la fierté et la joie ‒, apparaît-elle envisageable ?

Ces questions font la trame pour ainsi dire thérapeutique de ce documentaire. Au sens que donne à ce mot Josep Rafanell i Orra : « La thérapeutique est la construction de récits ordinaires de vies, le recueil de voix fragmentaires qui s’étaient taries dans les non-lieux de la santé . 1 » C’est à cette tentative de mise en rapport avec la différence et ses transformations imprévisibles que le film nous confronte avec une pudeur et une justesse rares, toujours sur le fil entre le rire et les larmes. Un voyage du regard autant que de l’écoute.

Ce documentaire sera projeté le 13 février, à 14 heures, à la Vénerie- Espace Delvaux, dans le cadre du festival Psymages en présence de la réalisatrice et de la protagoniste principale.