Idrissa Ouédraogo

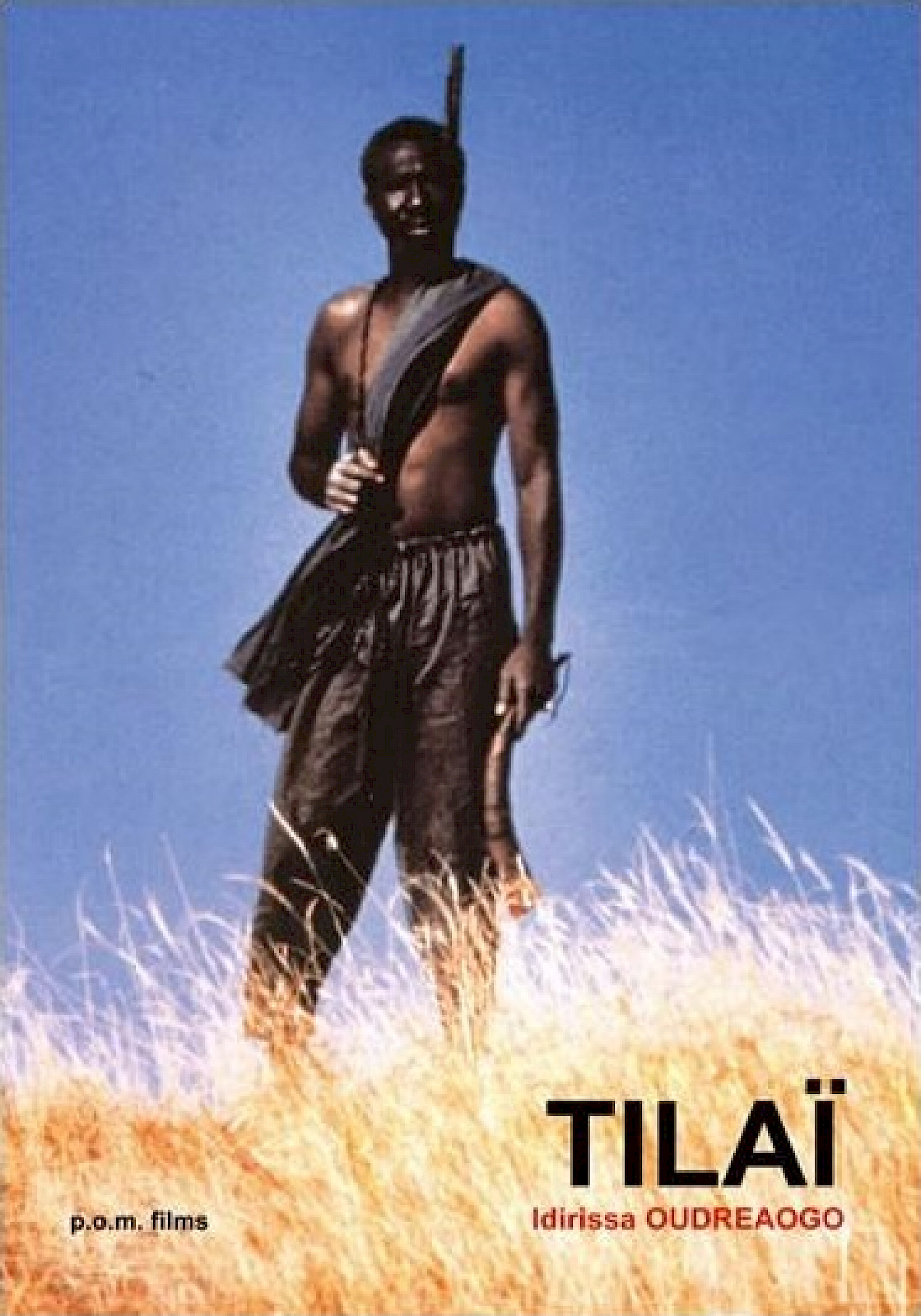

Souvent oubliés, souvent laissés de côté, l’histoire des cinémas africains est pourtant riche de film qui valent le détour. C’est ce que nous montrerons ici et maintenant, depuis Idrissa Ouédraogo jusqu’à Tilaï , film majeur d’un réalisateur qui a plus d’un tour dans son sac.

Ouédraogo, au cœur de l’histoire d’une occultation

S’il y a un pan de l’histoire cinématographique qui est particulièrement en retrait, c’est bien celui du cinéma africain. S’intéresser à son passé reste difficile, malgré les initiatives qui sont prises pour changer la donne. En ce sens, on peut entre autres évoquer Cinewax en France, actif depuis 2015 (ainsi que les nombreux événements en France, bien en avance sur la Belgique); les sites internet Africulture, Afrimage et Africiné ; la proposition d’un large panel d’œuvres audiovisuelles en streaming par le biais du site TV5monde Afrique ; les quelques avancées de Netflix avec sa sélection de films nolliwoodiens 1 ; la chaîne youtube Africashows, qui propose en effet des films en qualité d’encodage médiocre, mais qui seraient autrement, pour une grande partie, difficilement trouvables ailleurs ; et, pour quitter le virtuel et revenir au plancher des vaches, le catalogue impressionnant du réseau de médiathèques Point Culture, certainement l’offre la plus étendue en la matière sur Bruxelles. Mais, malheureusement, l’accès à son immense catalogue est voué à disparaître (ou à trouver de nouvelles tactiques afin de subsister) à cause de la décision ubuesque de la fédération Wallonie-Bruxelles d’y interrompre les prêts.

Quoi qu’il en soit, ce sont des tentatives timides, dans le sens où elles ne se délivrent qu’aux curieux-ses et que ce qu’elles délivrent reste partiel. Sans faire une recherche approfondie, il est difficile d’avoir un panorama exhaustif de ce qui s’est fait depuis les débuts du cinéma africain jusqu’à aujourd’hui. De plus, ce que ces différentes initiatives permettent de réunir, reste très limité. Pour prendre quelques exemples, la cinématographie de l’ivoirien Henri Duparc, connu pour Bal poussière (1988) comme étant un cinéaste clé dans l’histoire du cinéma africain subsaharien, demande certainement un parcours acrobatique pour être vue dans son intégralité. Il en est de même pour Jean-Pierre Bekolo, cinéaste camerounais atypique, dont la vision de l’entièreté de ses films ne peut se faire pour l’instant qu’à l’occasion de projections exceptionnelles lors d’événements, de festivals, ou en ayant de bons contacts.

Il semblerait en effet que les cinémas africains souffrent d’une sorte de mémoire à court terme, ou encore d’un déficit d’institutionnalisation, alors que les cinémas asiatiques ont eu droit à un travail de fond pour ordonner le patrimoine cinématographique et ainsi parvenir à le conserver.

C’est pourquoi on se préoccupera du réalisateur burkinabè Idrissa Ouédraogo lors des lignes qui vont suivre, ainsi que son film Tilaï , qui a eu un grand retentissement à sa sortie. Décédé l’année passée à l’âge de soixante-quatre ans, il a reçu des hommages de toutes parts. Célébré au Fespaco cette année (Festival Panafricain du Cinéma de Ouagadougou, festival majeur des cinémas africains), de nombreuses marques de respect et de reconnaissances ont pu être constatées dans le pays, autant de la part d’artistes, de professionnels du cinéma, que d’hommes politiques. Plus près de chez nous, il a eu droit à des articles jusque dans les médias généralistes européens. Il est en effet l’un des cinéastes les plus importants que le continent africain ait connu, et il a largement participé à prouver que cette partie du monde a quelque chose à dire sur la scène cinématographique internationale, tout en ne perdant pas de vue le public de son propre pays. Considéré comme un réalisateur de films d’auteur, ce n’est pas pour autant qu’il était un réalisateur élitiste. Pourtant, même s’il a eu son moment d’exposition, il semblerait qu’il soit devenu plus confidentiel au fil des années, malgré ce sursaut suite à son décès. Il est donc important de revenir sur son œuvre, d’autant plus qu’il propose un cinéma complexe, riche, nuancé, même peut-être inconfortable… ce qui la rend d’autant plus intéressante. Mais avant d’aller plus loin, bref retour en arrière pour la remettre en contexte.

Une (très) brève histoire des cinémas d’Afrique de l’Ouest

En partant d’abord des origines, très modestement au vu de la complexité du sujet, le cinéma n’est apparu en Afrique de l’Ouest que tardivement, étant donné qu’auparavant le continent était sous la domination européenne. Il faut attendre 1955 et Afrique-sur-Seine des Sénégalais Mamadou Sarr, Robert Caristan, Jacques Mélo Kane et Paulin Soumanou Vieyra, pour que son histoire débute avec un premier court-métrage. Symptomatique de l’époque, alors que le lieu de tournage initial se trouvait au Sénégal, frappés d’interdiction par les autorités coloniales françaises, ils ont dû se déplacer jusqu’en France pour mettre à bien leur projet.

D’ailleurs, la question coloniale ne finira pas de marquer les premiers temps du cinéma africain de cette région. Le premier long métrage de fiction, La noire de… du sénégalais Ousmane Sembène, est réalisé en 1966 et raconte l’histoire tragique d’une femme de ménage sénégalaise partie à Antibes pour servir une famille française. Il annonce une filmographie très militante, n’hésitant pas à dénoncer sans détours les injustices du passé colonial. Le camp de Thiaroye (1988) , relatant les exactions commises par la Coloniale sur des tirailleurs sénégalais à leur retour de guerre en 1944, en est un exemple criant. Mais, par ailleurs, Sembène pointait aussi un regard critique sur les traditions de sa propre culture, dénonçant par exemple l’excision dans Mooladé (2003), ou la société sénégalaise, avec Le mandat (1968) qui a des airs d’épreuve de l’administration dans Les douze travaux d’Astérix d’Uderzo et Goscinny .

L’histoire du cinéma africain débute donc de façon brûlante avec Ousmane Sembène. Mais, même s’il se veut contestataire, cela ne se ressent que modestement au point de vue esthétique. Son but est de changer le regard des populations locales sur elles-mêmes, afin de rendre de la dignité à des populations trop longtemps brimées. Le classicisme du Mandat sera ainsi pointé du doigt, mais de toute manière, comme déjà souligné, il ne cherchait pas une très grande sophistication. Ce sera plutôt avec le Sénégalais Djibril Diop Mambety que cette étape sera atteinte, ainsi que, un peu plus tard encore, avec le Malien Souleymane Cissé. L’un et l’autre tenteront d’apporter une esthétique qui puise dans les traditions culturelles africaines, sans pour autant renier une certaine fraîcheur, une certaine modernité – Touki Bouki (1973) de Mambety fait ainsi penser à la nouvelle vague française –, ni l’approche militante – Finyè (1982) de Cissé, tout en offrant des moments plongeant leurs racines esthétiques dans les traditions africaines, est un récit à propos de révoltes étudiantes.

Idrissa Ouédraogo sera au croisement de ces cinématographies, tout en offrant une vision encore différente de ce que peut être un cinéma africain. Ses longs-métrages se dérouleront ainsi majoritairement loin des centres urbains et auront pour cadre des villages où « l’Afrique traditionnelle » subsiste. Ce qui lui vaudra comme sobriquet celui de « cinéaste de villages » (partagé avec son collègue burkinabè Gaston Kaboré), ainsi que de nombreuses critiques, même si par ailleurs il proposera des œuvres qui se dérouleront également en ville (comme A Karim na Sala (1991), ou sa série télévisée Kadi Jolie). Suivant les propos de Jean-Pierre Bekolo instillés dans son film Le complot d’Aristote (1996) ainsi que dans ses prises de paroles, il manquerait par cette occasion de montrer l’Afrique dans sa réalité, épargnée par les effets de la colonisation et de ses propres errances, alors que le continent est conduit à des confrontations plus ou moins difficiles et constantes avec d’autres modèles culturels, d’autres modèles de société… et surtout face à des troubles politiques importants qui ont fait suite à l’effervescence des indépendances.

Poko (1981), les débuts du compromis

Toutefois, loin d’être un défenseur d’une Afrique irréelle, inexistante ailleurs que dans l’imaginaire, Idrissa Ouédraogo commence par puiser ses ressources dans les méthodes propres au documentaire, comme de nombreux autres réalisateurs burkinabè de fictions ayant débuté à la même époque. Il se fera ainsi d’abord remarquer avec Poko , court-métrage de fin d’étude à visée documentaire, lequel remporte le prix du meilleur court-métrage au Fespaco, ainsi que quelques prix internationaux, qui consacrent ainsi son cinéma autant au point de vue national que mondial.

En effet, aussi soucieux de la réception de ses films à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, il soigne la technique et l’esthétique de ses films et il prend soin de son public burkinabè avec une égale attention. À cette seconde fin, on pourrait noter que dans des films comme Tilai, Yaaba ou encore Yam Daabo, il réduit drastiquement le nombre de dialogues pour laisser place à des scènes qui se suffisent à elles-mêmes. Suivant Olivier Barlet, grand spécialiste des cinémas africains, cela pourrait s’expliquer par le fait qu’il cherche à trouver une solution au problème de la langue. Il y en aurait ainsi une soixantaine au Burkina Faso. Il est donc impensable de créer un cinéma qui se déroulerait uniquement au fil des dialogues. Par conséquent, le langage de l’image doit devancer le langage de la parole. Cela aura de plus des répercussions esthétiques intéressantes, renforçant l’intérêt pour le public cinéphile occidental. S’assurer une bonne réception à l’extérieur du pays rencontre donc le souci de combler le public pluriethnique et plurilingue du Burkina Faso.

Ces différentes dispositions se retrouveront dès Poko . Mais, plus encore, s’y décèle sa sensibilité de documentariste. Il prend soin de filmer les gestes du quotidien et d’adapter son rythme en conséquence. Si ce premier court-métrage est d’une certaine lenteur, ce n’est pas simplement par coquetterie esthétique ou par caprice d’auteur. Il cherche à donner consistance à l’univers qu’il filme en épousant le rythme du court-métrage avec celui du quotidien filmé. Un rythme trop rapide briserait l’effet de réalité voulu. En passant frénétiquement d’une scène à l’autre, plus rien n’aurait d’épaisseur, puisque le-la spectateur-trice ne pourrait tout simplement pas habiter correctement par son regard ce qui lui est montré. Voir quelque chose, c’est ainsi l’éprouver dans la durée. Cela, Idrissa Ouédraogo l’a très bien saisi et il ne manquera pas de l’appliquer dans les films suivants, dont Yam Daabo (1986), son premier long métrage.

Vision d’artiste

Cependant, dès ce premier long métrage se joue un changement dans l’équilibre de ses films. La place accordée à la dramatisation, et donc à la fiction, est plus grande. S’il prend toujours soin de témoigner de la réalité de son pays, son regard se tourne également ailleurs. Il ne souhaite en effet pas uniquement rendre compte du quotidien villageois, mais surtout du vécu, de la richesse émotionnelle, des nombreuses contradictions qui traversent l’individu et la collectivité burkinabè, non seulement en tant qu’habitant de son propre pays mais également en tant qu’être humain. Idrissa Ouédraogo ne se perçoit pas en tant que chantre de l’africanité, mais avant tout comme un artiste avec une vision propre. Il ne souhaite donc pas définir ce qu’est l’Afrique, mais ce que peut être le cinéma africain . Là est toute la différence. Si Idrissa Ouédraogo peut donc être critiqué comme étant un « cinéaste de village », il faut parvenir à dépasser ce premier aspect. Il filme en effet surtout ce qui appelle à sa sensibilité propre, et se tourne assez naturellement vers ces villages reculés du nord du pays – le Yatenga, une province du Sahel – pour élaborer les films qui feront sa renommée.

Il s’agit en effet de la région où il a grandi, qu’il connaît donc le mieux. Cela participe certainement à la réussite esthétique de ses films. Il sait ce qu’il faut filmer, comment le filmer, comment le mettre en valeur, parce qu’il a foulé ces terres de ses pieds des années durant. Loin de souscrire à l’idée du conservatisme, il faudrait plutôt y voir des choix cinématographiques avant des choix identitaires. Cela étant, il est certain que ce cadre aura flatté les velléités africanistes de burkinabè et la soif d’exotisme d’occidentaux, mais aucune de ces deux perspectives ne semblent satisfaisantes pour vraiment cerner ce qu’Idrissa Ouédraogo a cherché à proposer. Pour vraiment aller dans son sens, il vaudrait peut-être mieux regarder ses films, avec l’attention nécessaire, donc en scrutant chaque scène dans le moindre détail, afin d’y déceler ses choix, et révéler de cette façon toute la richesse du regard qu’il a posé sur ce qu’il filmait.

Tilaï (1990), l’expression des profondeurs

Il est envisageable de le faire avec Tilaï , d’autant plus qu’il illustre très bien ce qui a été avancé jusqu’ici. L’ambition d’Idrissa Ouédraogo dans ce film dépasse en effet celui du compte-rendu distancié, sans toutefois l’exclure. S’il n’est pas aussi revendicateur, ouvertement dénonciateur, qu’un Ousmane Sembene ou qu’un Djibril Diop Mambety, cela ne l’empêchera pas de nombreuses reprises d’exposer le-la spectateur-trice à des scènes remettant en cause les traditions. Il s’agira donc d’une approche qui conservera la distance propre au documentaire, mais en s’engageant suffisamment pour imprimer un regard sur ce qui est filmé.

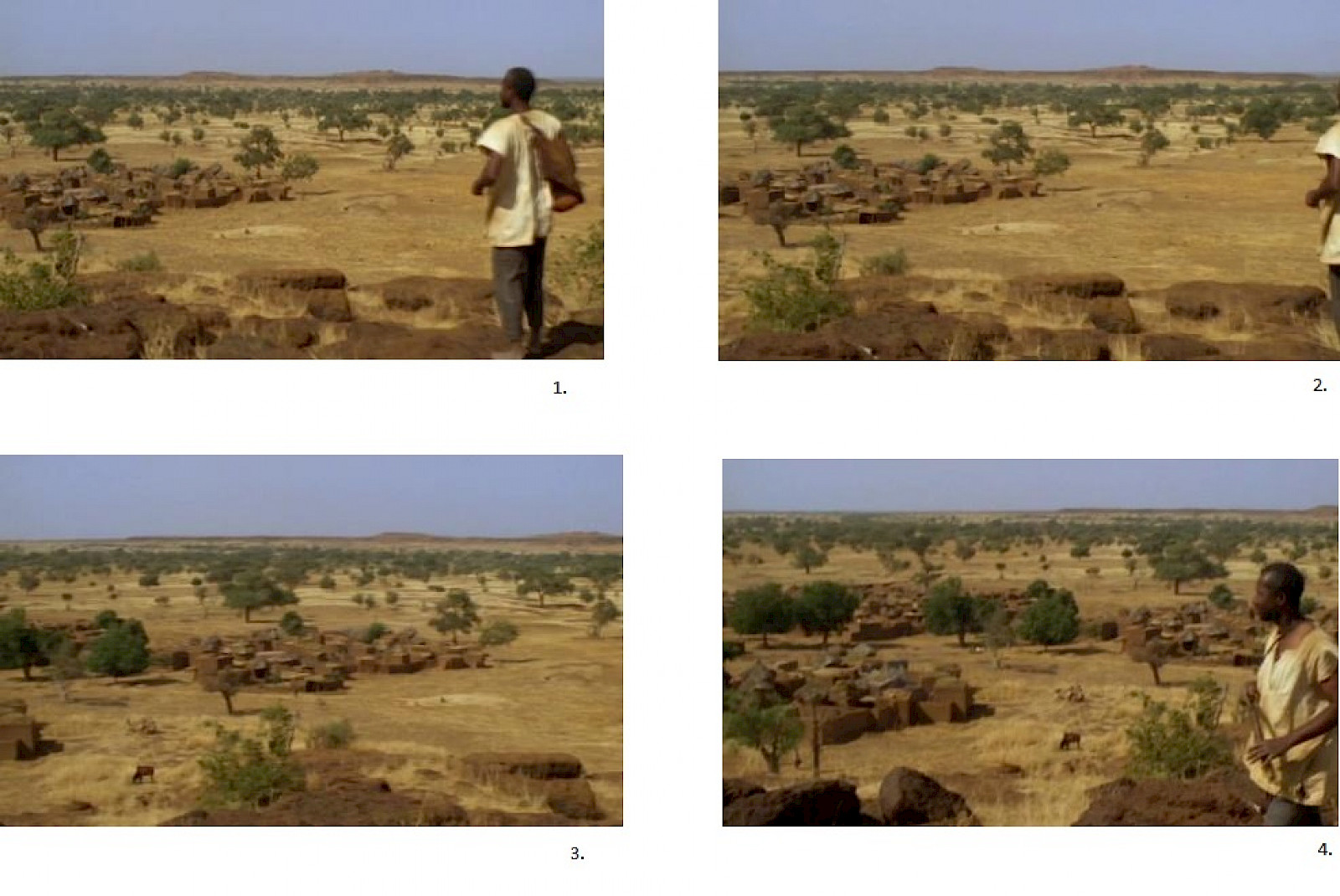

Telle la scène qui ouvre le film, un homme à dos d’âne qui s’avance vers l’horizon pour en disparaître progressivement, en apparence anodine, mais qui finalement donne le ton. L’homme en effet s’avance depuis nulle part, une terre brûlée par le soleil où personne ne vit, pour disparaître dans un ailleurs incertain que l’horizon ne révèle en aucun cas. De nulle part, en nulle part, ce serait donc l’histoire d’une forme de crise, comme l’a d’ailleurs noté Olivier Barlet dans son article L’immense apport d’Idrissa Ouédraogo publié sur le site internet Africultures.

L’homme en question, dénommé Saga, revient en effet dans son village après une longue absence de deux ans, pour une raison qui restera toujours inconnue. Et, bien sûr, les choses auront bien changé entretemps, comme la femme qu’il devait épouser est à présent la seconde épouse de son père… et donc de cette façon sa propre mère. Il en suivra alors une suite d’événements tragiques. Saga refuse en effet d’accepter la loi ( Tilaï en mooré, d’où le titre du film), la coutume, qui régit la vie du village et qui voudrait qu’il accepte l’état des choses. De ce fait, il se mettra au ban de la société en vivant tantôt à la marge, tantôt en exil.

D’où l’incertitude de cet horizon, qui apparaît longuement lors des premières minutes, d’autant plus qu’Idrissa Ouédraogo laisse la scène se prolonger. D’où l’énigme de ce no man’s land, spatial autant que mémoriel, par ce que le film refuse de capter de ce passé. Et, finalement, même si ces interprétations tombent juste, ce qui est espéré, il y a toujours quelque chose de plus qui échappe à la compréhension, qui peut être pressenti, ressenti, visualisé, sans être intégré clairement. Or, ces ambiguïtés, ce jeu avec l’implicite, avec ce qui tombe entre les images, les gestes et les paroles, est fondamental dans Tilaï . C’est précisément ce qui donne toute sa force au film, et qui incarne le mélange fiction-documentaire. Il y a ce souci de capter une réalité qui est omniprésent, et qui donne précisément toute sa vie au film, certes, mais il y a aussi tous ces jeux de mise en scène qui introduisent un « petit truc en plus », un regard singulier.

Il ne s’agissait par exemple que d’un déplacement, mais il le transfigure et le transforme en chorégraphie, dans laquelle les mouvements des uns se joignent aux autres, dans laquelle un sens symbolique s’immisce discrètement au point de pouvoir passer à côté. L’une transmet un récipient plein d’eau du puits destiné au village, et en même temps se transmet le poids de la transgression.

Il ne s’agissait que d’un dialogue de quelques mots, d’idées à peine suggérées, et il arrive à y exprimer des enjeux forts, des tensions, de la complicité, parfois un mélange des deux, toute une gamme de nuances qui transmettent des choses infimes, infinitésimales, à peine pressenties mais suffisamment présentes pour exister. Alors qu’il ne s’est rien dit, ou presque, l’information a été transmise et ce qui s’est déroulé lors de la scène est limpide au-à la spectateur-trice.

Peut-être que, derrière ces silences, ces paroles qui expriment à demi-mot, se camouflerait ce que la loi, Tilaï, ne permet pas de laisser naître. Lorsque les parents de Saga sont seul à seul et discutent du sort de ce dernier, l’épouse semble demeurer assez innocente par ses remarques et ses questions, mais joue indéniablement un double jeu. Cherchant à protéger son fils du courroux de son mari, elle fait mine d’être la femme obéissante et en même temps, par ses actions ne s’aligne pas à sa volonté. Il en est ainsi pour de nombreuses scènes, où la loi du village aplanit les discours, restreint la parole à n’exprimer que ce qui est conforme, mais où à de nombreux moments s’échappent des moues contradictoires, des gestes, ou tout simplement des mensonges. Souvent, ce que montre Idrissa Ouédraogo n’est donc que ce que la loi permet de rendre visible, mais il tente toutefois de percer les apparences afin de mettre en évidence ce qui se joue en arrière-fond lorsque cela ne peut-être en avant-scène. En revanche, hors du village, les langues se délient, le naturel revient au galop, et les émotions s’expriment à nouveau plus librement… ou presque.

Ainsi, par tous ces éléments, Tilaï est bien plus qu’un film qui décrit une société, ou qui raconte une histoire. C’est surtout un film qui se dédouble d’une seconde histoire et d’une seconde société qui viennent sans arrêt bouleverser l’interprétation. Cette seconde histoire n’est en effet pas figée, mais est formée de toutes les ambiguïtés égrainées par un film qui, comme les précédents, laisse la parole aux images. Quant à cette seconde société, le film brouille les frontières entre les univers. Parfois il apparaît comme un conte, par ses symétries et répétitions trop accentuées pour être réalistes, parfois comme une tragédie grecque, parfois comme un drame dépeignant les tensions entre tradition et modernité, tout en étant tout cela en même temps. Mais encore, cette seconde société met en évidence toutes les ambiguïtés qui traversent un univers où le collectif prime sur l’individuel, et où l’individu doit donc sans cesse chercher à négocier chacune de ses actions en passant par l’approbation des autorités – ici des anciens à la tête du village qui représentent la loi, de la plus infime décision à la plus importante.

Voilà certainement quelques traces du regard d’Idrissa Ouédraogo, d’une sensibilité qui ne se contente pas d’asséner de but en blanc des vérités. Au contraire, il n’a pas l’ambition d’être celui qui démontrera ses pensées à partir de son cinéma, mais il aurait plutôt l’ambition de faire ressentir au-à la spectateur-trice ce qui l’anime intérieurement. Et, cela n’a pas forcément l’aspect d’un manifeste, mais cela peut être par un simple mouvement de caméra, par un plan particulier, dont il ne maîtrise peut-être pas lui-même l’objectif rationnel, mais dont son cœur lui dicte que « cela ne peut être que de cette manière ». Il en serait de même pour le monde qu’il représente, qui ne serait donc pas un monde qui colle au détail près à un univers spécifique, mais qui se mêle de différentes influences, jusqu’au western peut-être pour les panoramiques sur les grandes étendues du Burkina Faso, afin de donner vie à sa vision des choses. Enfin, cela aura peut-être des airs de tradition, en effet, comme il vient d’un milieu traditionnel qu’il retransmet en revenant à ses racines. Toutefois, se limiter à cet aspect serait une erreur qui fermerait l’esprit à d’autres aspects du film, où clairement il se fait plus critique, « l’air de rien ».

À la lumière du présent

Pour toutes ces raisons, il peut être considéré comme un grand réalisateur, quoi qu’en disent ses détracteurs. Il est parvenu à donner vie à un univers qui lui est propre et qui résiste à l’appropriation totale par le-la spectateur-trice. Ce qui échappe, ce trouble qui subsiste, ce ne sont donc pas des effets stylistiques creux, ce serait la marque d’une présence singulière, d’une personnalité qui se présente en creux. Ainsi, il demeure encore aujourd’hui un modèle pour les cinémas africains, soit l’affirmation que, par le cinéma comme art à part entière, l’Afrique subsaharienne propose des visions singulières sur le monde. Ces visions singulières ne se réduisent ni à celles des cinémas asiatiques ou européens, ou celles américaines, mais ont une valeur propre. Davantage, le cinéma d’Idrissa Ouédraogo prouve qu’il est envisageable de proposer en Afrique un cinéma qui rivalise avec les ténors du cinéma d’auteur occidentaux, tant d’un point de vue technique qu’esthétique. Avec d’autres, Idrissa Ouédraogo est donc à considérer comme une pierre angulaire dont il reste intéressant de scruter minutieusement les réalisations afin de le garder en tant qu’exemple pour les cinéastes futurs.

Néanmoins, rares sont les réalisateurs à l’avoir égalé au Burkina Faso. Idrissa Ouédraogo est en effet le bénéficiaire d’une situation particulière. Formé à Moscou et Paris, il a tiré parti d’une formation d’une qualité à laquelle peu de réalisateurs burkinabè actuels peuvent prétendre. Lui-même fustigeait d’ailleurs la très faible qualité des formations données dans son propre pays. De plus, à l’époque de la réalisation de ses films majeurs, les pays européens étaient nettement plus enclins qu’aujourd’hui à financer des films africains. Enfin, la capacité des burkinabè à produire des œuvres d’envergure était également due à des structures solides, capables de soutenir des œuvres d’une grande ambition. Malheureusement, comme en témoignent les grands réalisateurs de l’époque à travers le documentaire Les dessous du cinéma burkinabè , tout s’est effondré en 1997. Depuis, le cinéma burkinabè n’a plus tellement réussi à faire émerger des figures internationalement reconnues et louées à travers le monde… même si à présent une embellie semble se présenter à travers le film documentaire. D’ailleurs, Idrissa Ouédraogo, lui-même touché par le phénomène, s’est détourné du cinéma pour créer des séries télévisées, dont Kadi Jolie , avec un succès populaire dépassant les frontières du Burkina Faso. Après Kato Kato (2006), son dernier long-métrage, il tournera tout de même quelques films au format court hors télévision, mais parfois par de curieux biais afin de s’assurer des financements. De telle façon que, d’après Africiné, L’anniversaire (2008) est crédité comme étant… sud-coréen et non plus burkinabè.

Quoi qu’il en soit, s’il fait ainsi partie d’une génération de réalisateurs appartenant à un âge d’or des cinémas africains, pour leur rayonnement autant dans leurs pays qu’à l’international, il ne faudrait surtout pas regarder uniquement en arrière, sous prétexte que le cinéma africain n’a plus rien à proposer de meilleur. C’est d’ailleurs facile à faire, en constatant que peu de choses ressortent actuellement en Occident en dehors d’Abderrahmane Sissako, Alain Gomis, Mahamat Saleh Haroun, ou plus récemment Mati Diop. Il serait plutôt judicieux de continuer de scruter à l’échelle du continent en quête de nouveaux talents, tout simplement parce que parmi ces films plus discrets se dégagent des sensibilités différentes, des sensibilités nouvelles, portées par de nouvelles technologies qui facilitent leur expression. L’Afrique d’aujourd’hui n’est plus celle d’Idrissa Ouédraogo, ni d’Ousmane Sembène, ni de Flora Gomès, ni de Souleymane Cissé, ni d’Henri Duparc. Mais, elle peut être celle d’autres réalisateurs et réalisatrices qui n’attendent que d’être mis en lumière et de prouver, une nouvelle fois et par d’autres biais, que Tilai n’était pas la dernière preuve d’un cinéma africain avec un regard singulier et fort, mais l’affirmation indéniable de sa possible réitération.