37e édition de Vues d’Afrique

Du 9 au 18 avril 2021, le festival Vue d’Afrique (Montréal) s’est déroulé en ligne pour la deuxième année consécutive. Riche de plus d’une centaine d’œuvres audiovisuelles (films et même séries), il était difficile d’en faire le tour et d’en rendre compte dans les moindres détails. Par conséquent, petite sélection tout à fait arbitraire dans les méandres de ses scènes cinématographiques.

Clôturé le mois dernier (les prix décernés sont d’ailleurs visibles ici), le Festival Vues d’Afrique est sans aucun doute l’un des festivals les plus importants au sujet des cinémas africains. Fondé en 1984, il est né alors que la grande période des monstres sacrés du cinéma d’Afrique de l’Ouest battait son plein. Vues d’Afrique a ainsi contribué à la diffusion à travers les Amériques des films réalisés en Afrique francophone comme le Camp de Thiaroye , Yeelen , Bal Poussière , Yaaba , etc. Ailleurs sur le continent, l’Egypte voyait son industrie décliner à petit feu, alors qu’elle était le pays à l’industrie cinématographique la plus rayonnante d’Afrique jusque dans les années 70. Au Nigéria, des apprentis cinéastes découvrant les joies du caméscope lançaient les prémices de ce qui deviendra Nollywood (le Hollywood nigérian) et par suite le cinéma hautement qualitatif qui émerge ces dernières années. Le cinéma d’Afrique francophone rayonne ainsi largement à cette époque de transition pour un grand nombre de cinémas régionaux. C’était une période où les fonds de financement européens n’hésitaient pas à desserrer les cordons de la bourse pour permettre à des cinéastes de réaliser leurs films. De cette façon ont pu éclore des carrières cinématographiques plus ou moins prospères.

Les structures locales n’avaient pas les moyens de financer ces œuvres ambitieuses de bout en bout. On en est d’ailleurs au point de douter de l’africanité de nombreuses réalisations de cette époque. Si les films sont produits par des investissements et subventions français, belges, etc., il ne faut pas oublier les conditions sous-jacentes pour obtenir un accord. Le marché est conclu si le projet semble viable selon un regard étranger. Un filtre inévitable se crée par conséquent entre ce qui est acceptable et ce qu’il ne l’est pas selon des normes extérieures au pays d’origine du réalisateur ou de la réalisatrice. Parler de cinémas africains est donc un sujet très épineux, comme il est dans bien des cas tributaire d’une dépendance culturelle envers l’Occident. Cela vaut d’ailleurs non seulement en amont, comme on vient de le voir, mais aussi en aval. Les salles de cinéma sont bien moins nombreuses en Afrique de l’Ouest qu’en Europe. Par conséquent, un grand nombre de réalisateurs et réalisatrices se plient aux exigences du marché européen, bien mieux pourvu, pour espérer y percer et rentabiliser les efforts fournis. Enfin, pour compléter le tableau, il ne faut pas oublier que dans les cas qui me préoccupent ici, les formations s’effectuent le plus souvent en Occident faute d’école suffisamment qualitative. De même, les équipes de réalisations sont régulièrement conduites à engager des techniciens et techniciennes occidentaux pour pallier le manque de professionnel-le-s locaux suffisamment formé-e-s.

Par conséquent, quand un festival occidental se décide de se lancer dans l’aventure de la promotion des cinémas africains, il doit avoir conscience de ce dans quoi il met les pieds. Il faut en effet parvenir à jeter un regard lucide sur les cinémas des pays concernés par la programmation. Cela veut dire ne pas ignorer les situations asymétriques (qui peuvent être autant positives que négatives, selon les situations) et en même temps chercher à valoriser l’autonomisation des cinémas africains, quitte à se pencher sur des films à tout petit budget mais qui ont le mérite de sortir des sentiers battus. C’était semble-t-il le cas pour Vues d’Afrique , qui a pris par exemple l’initiative, dès ses débuts, de se jumeler avec le FESPACO, festival burkinabè du cinéma panafricain, et avec bien d’autres festivals locaux par la suite. Une ambition de nouer un dialogue avec les initiatives cinématographiques locales était donc bien présente.

Mais ce qui compte surtout ici, c’est : qu’en est-il aujourd’hui ? Quel visage le festival Vues d’Afrique montre-t-il 37 ans après sa première édition ? Alors que le paysage des cinémas africains a énormément évolué ? Que la production d’Afrique de l’Ouest n’est plus celle de la profusion de réalisations des grands noms d’antan ? Que les financements Occidentaux se sont taris ? Que les cinémas d’Afrique anglophone et lusophone ont pris la relève en termes de dynamisme et d’ambition, à l’exception notable du Maroc ?

La première impression peut être décevante. La présence écrasante de réalisations francophones occidentales se fait indéniablement ressentir. Le film d’ouverture, Les Sandales blanches , est certes un film historique sur la minorité algérienne de Nanterre dans les années 1960. Mais c’est surtout un film on ne peut plus français qui capitalise sur la présence d’Amel Bent en tant qu’actrice pour attirer son public. Si on parle du festival de Vues d’Afrique , on parle dans de nombreux cas de vues d’Afrique selon le western gaze , pour jouer avec la terminologie actuelle. Cela ne veut pas spécialement dire qu’il faut jeter un anathème sur ces films. Certains sont vraiment qualitatifs et intelligemment construits. Il est surtout dommage de ne pas mettre en avant un film africain en ouverture d’un festival qui prétend donner à voir les cinémas africains et de donner autant d’importance à des films occidentaux sur l’Afrique . C’est d’autant plus déconcertant que le continent rencontre manifestement encore des difficultés à affirmer ses propres perceptions du monde sur la scène internationale.

Ce dernier point se ressent d’ailleurs au niveau de la programmation en général. Les sujets semblent en grande partie conditionnés par l’agenda occidental, au point d’en être caricaturaux. L’Afrique, le plus grand continent au monde, aux langues et cultures innombrables, doit-elle forcément se réduire à une poignée de thématiques ? Les films belges doivent-ils se réduire à nos problèmes communautaires, aux traditions culinaires, à la période médiévale, à l’Atomium et au Manneken Pis ? Les films chinois doivent-ils forcément se réduire à des films d’arts martiaux ? N’y a-t-il donc pas moyen de faire un pas de côté et de voir l’Afrique autrement ? La programmation se concrétise ainsi par de nombreux films portant sur des drames sociétaux traités avec un réalisme que l’on pourrait dire documentaire. Pourquoi ne peuvent pas être plus présentes les comédies, les films fantastiques, les films de science-fiction, tout ce qui pourrait donner un nuancier plus important ? L’une des réalisations africaines les plus notables de l’année passée était Air Conditionner , film angolais réalisé par Fradique qui racontait une histoire de… climatiseurs. Il suscita l’enthousiasme d’une collègue de Cinewax qui y vit le signe que le futur du cinéma mondial passera par l’Angola . Également, l’année passée sortait Aloe Vera réalisé par le Ghanéen Peter Sedufia. Il est également le réalisateur de Keteke en 2017, un vrai vent de fraîcheur. Tous les deux sont absents de la programmation. N’y a-t-il pas la possibilité de faire droit à l’innovation, à la créativité, au lieu de favoriser le sujet au détriment de l’esthétique ?

Pourtant, et cela peut aussi alimenter l’incompréhension, le festival contient des perles plus ou moins inattendues , que cela soit en matière de courts-métrages ou de longs métrages, de documentaires que de fictions. Il y avait largement de quoi mettre en avant un film local pour éviter de reproduire les schémas passés et ainsi faire un pas de plus vers une décolonisation des cinémas africains. Par conséquent, un tour d’horizon, bien sûr non exhaustif au vu de l’ampleur de la programmation, s’impose afin d’en mettre une poignée en lumière. Néanmoins, pour ne pas omettre les réalisations occidentales suffisamment respectueuses de leur sujet qui m’ont interpellées, j’accorderai un bref retour sur ces dernières dans un second temps.

Documentaires

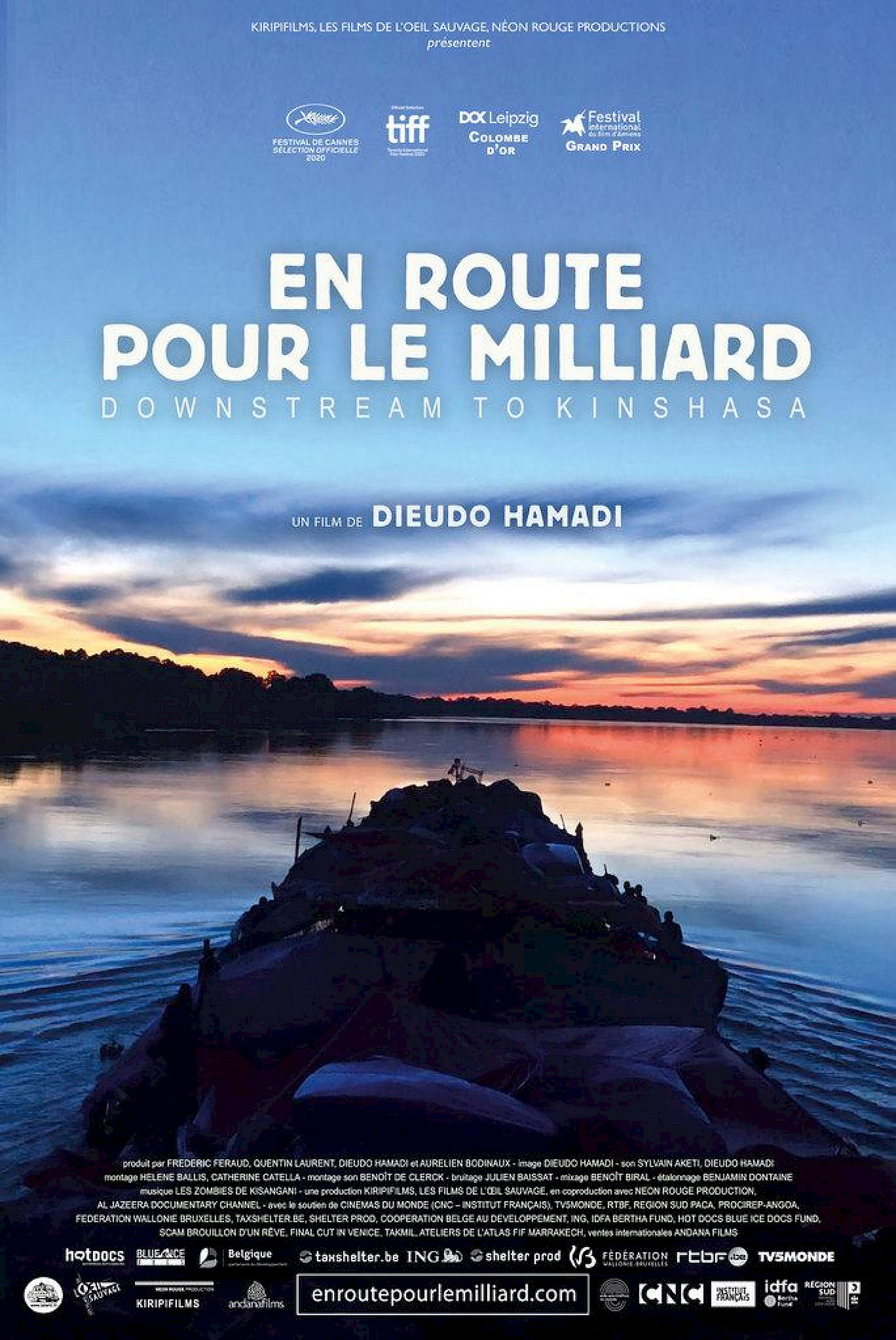

Tout d’abord, c’est bel et bien par le documentaire que les cinémas africains ont le plus brillé durant cette édition. Le cas le plus évident est le dernier film de Dieudo Hamadi, congolais (RDC) né à Kisangani. Sélectionné l’année passée au festival de Cannes, En route pour le milliard suit des victimes marquées dans leur chair par la Guerre des Six Jours. Ce conflit a eu lieu du 5 au 10 juin 2000 dans la ville natale du réalisateur et a opposé des rebelles ougandais à des rebelles rwandais. Près de 10 000 obus se sont abattus sur la population. N’ayant reçu aucune compensation de la part du gouvernement pour les dommages subis, ces personnes vont s’engager dans un long voyage jusqu’à Kinshasa afin de réclamer justice. S’il ne participe pas à développer la vision d’une Afrique qui n’est pas uniquement embourbée dans ses troubles intestins et également capable de s’avancer vers l’avenir, il confirme toutefois sans le moindre doute le talent du réalisateur à livrer des films coup de poings capables de marquer les esprits. Dieudo Hamadi est sans nul doute un réalisateur-phare du Congo contemporain.

Mais, il ne suffit pas de parler de réalisateurs à la réputation établie pour donner juste place à ses étoiles montantes. Le Burkina Faso se mue depuis quelques années en véritable terre du documentaire et voit émerger une nouvelle génération prometteuse. Soutenu par l’organisme derrière le festival des libertés, important festival du documentaire burkinabè, Massiba Le mal d’un peuple de Seidou Samba Toure est une vraie pépite qui donne à voir une réalité jusque-là connue sous nos latitudes uniquement par des communiqués de presse. Le réalisateur décide de se rendre dans les zones rouges de son pays, c’est-à-dire les territoires fortement déconseillés en proie au terrorisme. Délimitées par la France, elles forment désormais un étau de plus en plus resserré autour des grandes villes (Ouagadougou et Bobo Dioulasso). Seidou Samba Toure s’est, quant à lui, surtout attardé sur Gorom, commune située au Sahel, à l’extrême-nord du pays. Proche de ses habitants, il donne à entendre des témoignages poignants sans jamais tomber dans un discours racoleur ni se mettre inutilement en danger. La menace est par conséquent invisible, même si les traces du passage des extrémistes est indéniable, comme dans le cas de ce petit musée pillé autrefois destiné au tourisme. Son style est comparable à celui de Michel K. Zongo, lui aussi réalisateur burkinabè de documentaires qui n’hésite pas à se mettre en avant pour dénoncer les troubles que traversent son pays et militer par l’image.

D’ailleurs, l’ombre de ce dernier plane également sur L’Étoile du matin du malgache Nantenaina Lova . Rien d’étonnant : ils sont amis malgré la distance géographique. Le sujet est identique à celui de pas d’or pour Kalsaka mais cette fois se déroule à Madagascar au sein d’une communauté de pêcheurs. Un accord de projet minier s’est établi entre les autorités et une société occidentale sans le consentement des habitants de la région concernée. Mais, à l’opposé du documentaire burkinabè, il se déroule avant que la catastrophe n’arrive. La population lutte à ses risques et périls pour empêcher la catastrophe annoncée. Il en résulte également un documentaire au rythme bien différent. Avec beaucoup de douceur et de sensibilité, Nanteinaina Lova suit leur quotidien au fil de l’eau. Les contestation viennent s’y intercaler, des fulgurances de violence parfois très brutales. L’Étoile du matin parvient ainsi à trouver aisément ses marques au point d’être pour moi l’un des documentaires les plus réussis que j’ai pu voir en cette première moitié d’année 2021.

Enfin, concernant les courts-métrages, il faut souligner la présence de Boyi Biyo , très bonne surprise réalisée par la centrafricaine Anne-Bertille Ndeysseit Vopiande dans le cadre des Ateliers Varan. Initiés notamment par Jean Rouch, immense réalisateur de films sur l’Afrique, ils favorisent la formation de cinéastes afin de leur permettre de filmer leur propre réalité. Il en résulte ici un film au sujet qui détonne largement avec le tout-venant du documentaire africain. Il suit à Bangui un père de famille pousseur de viande, chaque jour allant à l’abattoir pour transporter la marchandise jusque chez son employeur le boucher, et surtout animé par l’ambition de gagner le marathon de sa ville. Cela paraît peu de choses, mais la réalisatrice a suffisamment de sensibilité pour capter le meilleur de son sujet, des détails insignifiants qui font tout le sel du quotidien. Comme quoi, il ne faut pas forcément du spectaculaire pour faire du bon documentaire, mais savoir avant tout y insuffler une âme.

C’est le cas aussi de Nuit Debout de Nelson Makengo, réalisateur congolais (RDC) reconnu internationalement. Il plonge dans la nuit d’une Kinshasa privée d’électricité et mêle sa critique politique d’une esthétique trempée d’ombres et d’atmosphères bleutées. Documentaire proche de l’art visuel par ses triptyques, il a d’ailleurs été le fruit d’une résidence au Wiels, centre incontournable de l’art contemporain bruxellois.

Concernant la contrepartie occidentale, la réalisatrice belge Morgane Wirtz mérite d’être évoquée pour Teghadez Agadez . Sur les pas des documentaires de feu Christian Lelong (à voir ici et là ), mais des années plus tard, elle déroule son film sur Agadez (carrefour migratoire) par un ton semblable. Cela veut dire avec une distance respectueuse, sensibilité et tact, tout en commentant les images avec précision, clarté et rigueur. Elle évite les longueurs inutiles et va à l’essentiel.

De même, quelques mots doivent être glissés à propos de Vas-y voir de Dinah Ekchajzer. La réalisatrice revient sur les vies de sa mère et de sa grand-mère. Cette dernière a vécu en Afrique de l’Ouest, entre le Niger et la Côte d’Ivoire, juste après l’indépendance. Il en ressort un document précieux sur les relations qui se tissaient à cette époque entre les français-e-s et les habitant-e-s des anciennes colonies. C’est fin, réalisé avec soin et inventivité (entre animation et images d’archives), ainsi que cela soulève des problématiques sous un autre jour.

Toujours dans le registre du documentaire familial, un film qui me laissait au départ dubitatif l’a fait avec le même brio. Il s’agit de Leur Algérie de Lina Soualem, fille de l’acteur Zinedine Soualem. Il y apparaît d’ailleurs de façon récurrente. Si le soupçon pouvait planer sur un film dont la sélection ne tiendrait qu’à l’aura de son père, il se dissipe très rapidement. Son histoire y tient bien sûr une place, mais pas la place centrale. Elle explore essentiellement l’histoire de l’immigration algérienne en France, en interrogeant le passé de ses grands-parents ainsi que les ressentis qui s’y rattachent. Comment sa grand-mère vivait-elle l’occupation française ? Quelles étaient les conditions de travail, une fois arrivés en France ? Alors que, comme dans bien des cas à l’époque, ses grands-parents ont été unis par un mariage arrangé, comment le vivaient-ils ? Bien d’autres interrogations viennent émailler ce film touchant où les non-dits et les tensions refluent depuis les profondeurs.

Enfin, pour cette fois clôturer cette énumération avec un film plus surprenant, Comme un air de famille de Caroline Pochon a tout l’air d’un kamoulox où l’improbable ouvre la porte à un nouveau champ des possibles. Son documentaire suit le groupe de Zale Seck, un chanteur d’origine sénégalaise vivant désormais au Canada et s’illustrant dans le Mbalax, durant sa tournée au Japon. D’un film qui aurait pu se limiter à du sensationnalisme, il ressort une œuvre chaleureuse et pleine de bienveillance, dans laquelle on se ressource en allant d’étonnement en attendrissement. Des ponts se créent là où on ne s’y attendait pas. Petit à petit, de l’incrédulité que provoque la rencontre de deux univers si différents, naît comme un air de famille .

Films de fiction

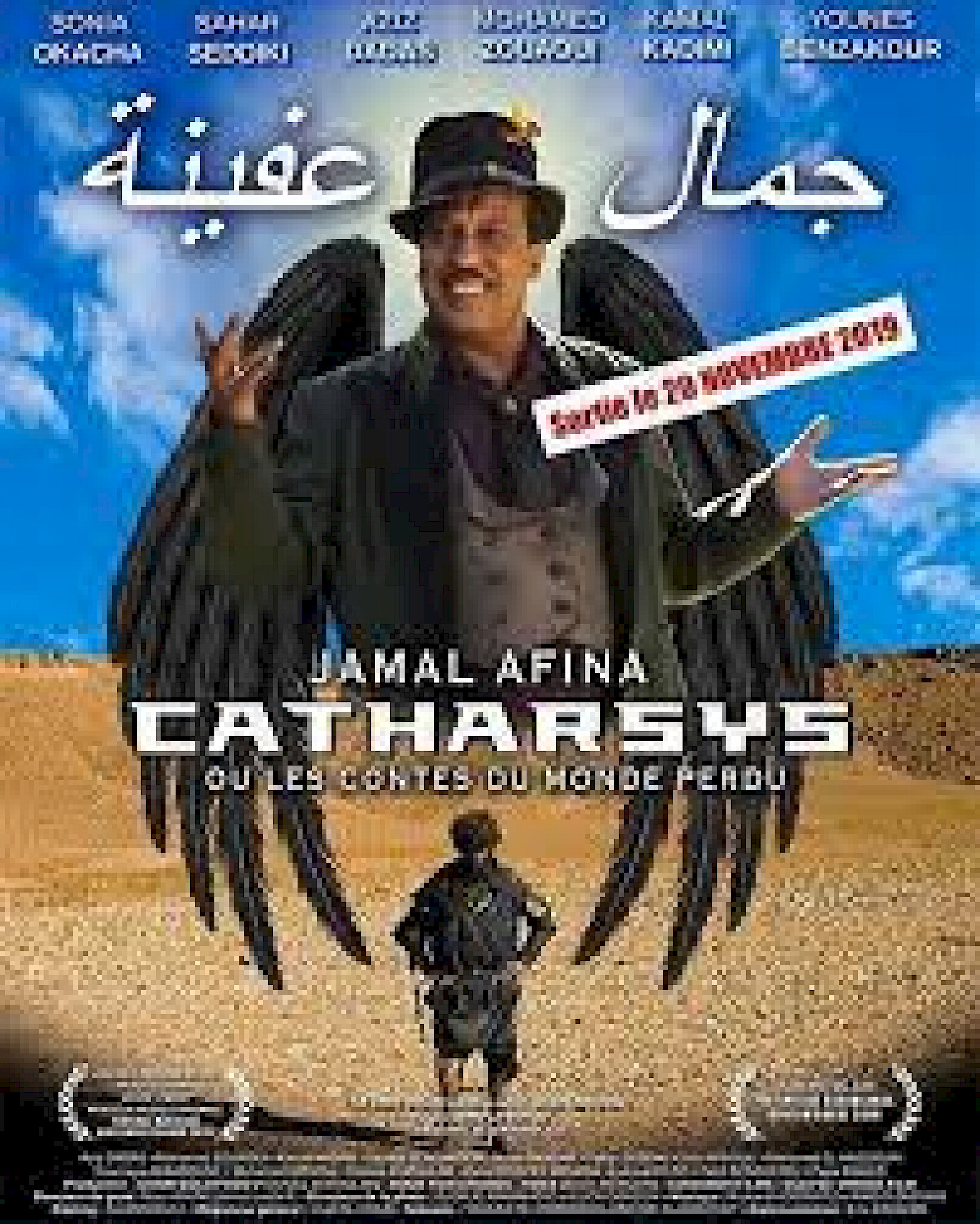

Concernant les fictions, la programmation aura fait la part belle aux films originaires du Maghreb. On peut ainsi évoquer la comédie grinçante Fataria du Tunisien Walid Tayaa, autour du contraste occasionné par le Sommet arabe de 2004 : tandis que les présidents arabes se gargarisent de jolis discours, la vie des petites gens se poursuit avec ses tracas, sans que ces belles paroles n’altèrent leur quotidien. Ou encore, je peux évidemment évoquer le primé cette année (mais honnête sans spécialement briller par sa mise en scène) : Les femmes du pavillon J du marocain Mohamed Nadif. Il suit une série de femmes internées dans un établissement psychiatrique. Mais, primé ou pas, il n’a pas la folie ni l’inventivité de Catharsis ou les contes du monde perdu de son compatriote Yassine Marco Marroccu, une bizarrerie parfois fascinante, souvent bancale, qui s’aventure très près des rives de l’esthétique nanardesque sans toutefois y plonger la tête la première. Se déroulant dans un espace-temps indéterminé, il immerge son public dans un univers post-apocalyptique qui a parfois des airs de Mad Max orientalisé. Le Chairman y anime une émission radio, « The Morning Dark Show », et décide de donner la voix à Jamal Afina, homme dénué de tout. S’ensuit une histoire extraordinaire et rocambolesque qui nous conduira jusqu’au fin fond de l’Amérique. Sorte de voyage initiatique, cela se traduit à l’écran par de nombreuses scènes symboliques qui ont tout du délire hallucinatoire. C’est surtout là où le bât blesse. Si cet univers peut rappeler l’exceptionnel Mirages d'Ahmed Bouanani, les maladresses, les excès et l’imagerie pataude tendent plutôt à rappeler Jodorowski. Cela aurait pu tenir, mais l’emploi à côté de la plaque de morceaux du groupe britannique Shpongle m’a sorti du film en un coup de baguette magique. La surprise de retrouver la musique du duo est une chose. Pour avoir entendu un de leur morceau au plus lambda des cafés de Marrakech, je vais finir par penser qu’ils ont percé là où on ne les attendait pas. Mais Shpongle, c’est surtout un univers très riche et une musique en elle-même très cinématographique. Leurs albums racontent des histoires musicales. Quand ils sont utilisés dans un film, le risque est grand de ne pas parvenir à les employer harmonieusement. Encore plus quand leur musique est plaquée sur des contextes à l’opposé de ce que véhicule le groupe. De film qui aurait pu passer pour profond, Catharsis est aussitôt devenu pour moi un film en toc, déversant ses effets visuels par tonnes et sa pseudo-profondeur sans grande réflexion. Malgré tout, c’est un film à retenir de cette édition pour sa grande audace et sa myriade de bonnes idées. Il constitue la preuve que l’on peut faire du cinéma en Afrique autrement qu’en suivant la veine réaliste à laquelle aucun des films de fiction précédemment cités n’échappe.

Heureusement, ce n’est pas le seul de la programmation à faire un pas de côté par rapport au tout venant. Si on part cette fois sur les terres des transhumants, le dernier thriller du réalisateur algérien Merzak Allouache le confirme. Alors qu’il était derrière le très oubliable Chouchou avec Gad Elmaleh, Paysages d’automne appartient à un tout autre registre. Il suit une affaire criminelle sordide à travers laquelle la haute société algérienne est montrée sous ses aspects les moins reluisants. Il reste finalement assez monotone malgré son efficacité manifeste. Un bon téléfilm, en quelque sorte.

Si je veux parler de thriller dans cette programmation ce sera plutôt du rondement mené Land Of The Brave du Namibien d’origine allemande Tim Huebschle. Certes, la caractérisation des personnages n’est pas des plus subtiles (loin de là). Son scénario est en revanche remarquablement construit. Il suit une policière au passé difficile qui voit ressurgir ses vieux démons. Du film d’enquête tout à fait honnête, il arrive à gagner en envergure afin d’offrir une dimension politique inattendue. Ce n’est pas un film révolutionnaire, mais un film qui a des choses importantes à exprimer et qui le fait bien.

Enfin, l’Afrique subsaharienne n’est pas en reste avec Cœur d’Afrique de Tshoper Kabambi, avec le soutien indéfectible de Margaret Blair Young à la production et à l’écriture . Cette fiction congolaise tire son origine d’un voyage du réalisateur aux États-Unis. Elle raconte l’histoire d’un jeune révolutionnaire en quête de rédemption qui s’engage dans une mission religieuse. Il travaillera donc à l’édification d’un orphelinat en compagnie d’un État-unien. Il sera rapidement pris en tenaille entre les idéaux de son militantisme politique au sein d’un groupuscule nationaliste et xénophobe et ceux, nouveaux, de son engagement religieux. Tout le propos du film consiste à jouer sur ces deux tableaux afin de brosser un portrait nuancé des relations très complexes entre l’Afrique et l’Occident. Il le fait très bien et propose des pistes de réflexion afin de dépasser les clivages et de repartir sur des bases plus saines. Quant à la qualité de la réalisation, elle n’est pas exceptionnelle, mais elle n’entrave aucunement le plaisir de visionnage. En bref, une excellente surprise.

Quant aux courts-métrages de fiction, si un grand nombre d’entre eux ne sortent pas des sentiers battus, la sélection de cette année comporte néanmoins de nombreux films à découvrir. Je ne peux pas manquer de citer par exemple Dimanche à cinq heures de l’Egyptien Sherif El-Bendary . Une femme d’une trentaine d’année part passer un casting. Mais le réalisateur a besoin d’une actrice dont l’histoire personnelle sera intégrée au scénario. Ce sera aussi l’occasion pour elle d’affronter son propre passé. Malgré le côté alambiqué du scénario, tout y est limpide et compréhensible. Le signe d’une œuvre tout à fait maîtrisée. Personnellement, ces jeux mettant en interaction réalité et fiction me rappellent The Wardrobe Man de Bassem Yousri. Ce film également égyptien poussait le jeu jusqu’à ses extrêmes limites. Y aurait-il quelque chose à creuser en ce sens dans le cinéma contemporain du pays ?

Quoi qu’il en soit, c’est un autre film qui nous appelle désormais. Timoun Aw du Guadeloupéen Simon Foix suit Chris, un tombeur qui aligne les conquêtes sans se préoccuper une seule seconde de les traiter avec respect. Or, un jour, il trouve devant chez lui un sac avec un bébé dedans, ainsi qu’un carton « Timoun Aw », se traduisant par « ton bébé ». Problème : il fréquente plus d’une femme à la fois. Il s’ensuit un road movie resserré aux quartiers de la ville, ponctué de touches d’humour grinçant où le « jeune père » cherche la mère de l’enfant. Loin de faire l’apologie du machisme, Chris évoluera petit à petit à force de fréquenter le petit d’homme. Bilan : Baby-sittor avec Vin Diesel mais en beaucoup mieux.

Dans le registre comique, il faut aussi signaler Liberté d’Ambroise B. Cooke , ne fût-ce que pour cette ouverture incroyable où un homme pris de folie se met à tout essayer dans un magasin de vêtements. La suite est également très sympathique, si l’on passe outre le jeu d’acteur inégal et les plans de caméra pas toujours très heureux. Néanmoins, c’est déjà clairement au-dessus d’une grande partie de la production du Burkina Faso, dont le cinéma n’est plus ce qu’il était à la fin du XXe siècle. Cela, il le doit certainement à son réalisateur multiprimé originaire du Ghana, pays anglophone où le cinéma se porte mieux. De plus, il bénéficie de la présence de géants du cinéma burkinabè : Abdoulaye Komboudri et Issaka Sawadogo. Le premier a joué pour Idrissa Ouédraogo et était un habitué des films de S.Pierre Yaméogo., deux réalisateurs qui ont marqué l’histoire cinématographique du pays. Le second, moins local, a certes pu être vu dans les très sympathiques Ouaga Saga et Soleils de Dani Kouyaté. Mais, il a très vite fait des apparitions dans un film d’un fleuron du cinéma belge : Si le vent soulève le sable de Marion Hänsel. Ne se contentant pas de ce premier essai dans le plat pays, il a tourné plusieurs fois avec Nicolas Provost et dans Black d’El Arbi et Bilall Fallah. En France, il est également apparu dans Samba de Toledano et Nakache ainsi que dans le Flic de Belleville de Bouchareb. Plus encore, il est particulièrement lié à la Norvège où il a joué dans ses deux premiers films. Sans aucun doute un personnage hors-du-commun. Cela fait donc bien des raisons de regarder Liberté qui, derrière ses atours de court-métrage plutôt classique, recèle un casting cinq étoiles. Ça en fait en tout cas beaucoup plus que pour Alors, je vous sers ? de Chloé Aïcha Boro. Bien qu’elle soit la réalisatrice du Loup d’Or de Balolé , cela ne l’a pas empêché de donner vie à un film sans finesse et tout à fait anecdotique à propos des problèmes interculturels français, malgré ses bons sentiments.

Enfin, pour quand même citer quelques-unes des innombrables fictions réalisées par des occidentaux, je peux souligner la présence du singulier View From Above du Russe Eugene Izraylit, histoire singulière d’un couple occidental en voyage d'affaires en Ethiopie. Même s’il on pourrait penser qu’il s’agit à nouveau d’un film qui appuie une vision négative de ce pays, il apporte tout de même une approche rarement assumée par un réalisateur occidental. Ou encore, cette fois de la part de la communauté afro-canadienne, du poétique Sol de Valérie Bah et Tatiana Zinga Botao (dont je parle en détail ici ). Ou enfin 3 Fèy (3 feuilles) de la réalisatrice d’origine belge Eléonore Coyette et en collaboration avec Sephora Monteau. Ce film résolument féministe raconte de façon elliptique trois histoires de femmes haïtiennes, victimes d’une société dominée par les hommes, et surtout leur solidarité pour affronter l’adversité. Entièrement réalisé avec des marionnettes (conçues par Paul Junior Casimir, marionnettiste haïtien), ce choix n’est pas anodin et vient parfaitement s’accorder avec le sujet. Comme des pantins animés d’en haut par des fils, elles luttent avec un destin imposé du dehors afin qu’il soit choisi du dedans. Un film aussi beau que sombre à propos de vécus qui méritent d’être entendus.

Miettes conclusives

En bout de course, Vues d’Afrique ressemble surtout au plus improbable des banquets composé par les soins d’un anarchiste. Il s’y côtoient le fromage de chèvre avec la pâte à tartiner au chocolat, les gousses d’ail avec les gousses de vanille, les sushis avec le munster, les gombos avec le sirop de Liège, créant des associations qui tantôt marchent surprenamment bien tantôt font tirer la grimace. Mais, ce serait également un banquet dans lequel on s’étonnerait du manque de certaines saveurs. On se dirait que c’est dommage, qu’on aurait tout de même apprécié prendre un petit peu de cinématographies nigérianes, ougandaises ou kényanes, soit un pléthore de combinaisons qui ferait pâlir la francophonie gustative. Mais, quelque chose me chuchote à l’oreille que ce n’est pas le fond de commerce ici. Je hoche la tête et hausse les épaules un peu déçu. Il me reste à déceler des nuances dans ce qui est à ma disposition, même si le parti pris me semble curieux. Et j’en trouve de nombreuses. Dans l’amertume, je décèle des touches sucrées souterraines affleurant à même la roche, dans l’acidité j’exhume des notes florales qui évoquent des instants printaniers. Je me sens soudainement devenu taupe, appelé à réapprendre à utiliser mes sens. Je suis doté de Vues d’Afrique avec des zones de flou et des images parasites. Mais, si j’examine tout au niveau microscopique, des aspérités inattendues et des reliefs accidentés apparaissent là où il n’y avait qu' une monotonie toute féculente. Je ne peux manquer d’être critique gastronomique impatient quand on me sert du tô sur du tô (sans même une petite sauce au soumbala pour l’accompagner !), des pommes de terre sur des pommes de terre, mais je ne peux manquer aussi d’y trouver mon bonheur lorsque sous la dent croque une graine de cardamome. Je me dis d’une part que ça manque d’un peu de couleurs et d’horizons, dans cette vision en tunnel de l’Afrique. Toutefois, de temps en temps un puits de lumière libère des saveurs camphrées enveloppées d’une fraîcheur nouvelle. Je me dis que j’ai perdu et gagné au change en même temps. Je sens mon esprit polémique poindre puis désamorcé par la présence en filigrane de ce dont je fustigeais l’absence. Quel curieux phénomène ! Que me dis-je, avant de m’efforcer d’y creuser à nouveau, à l’affut d’une dernière surprise