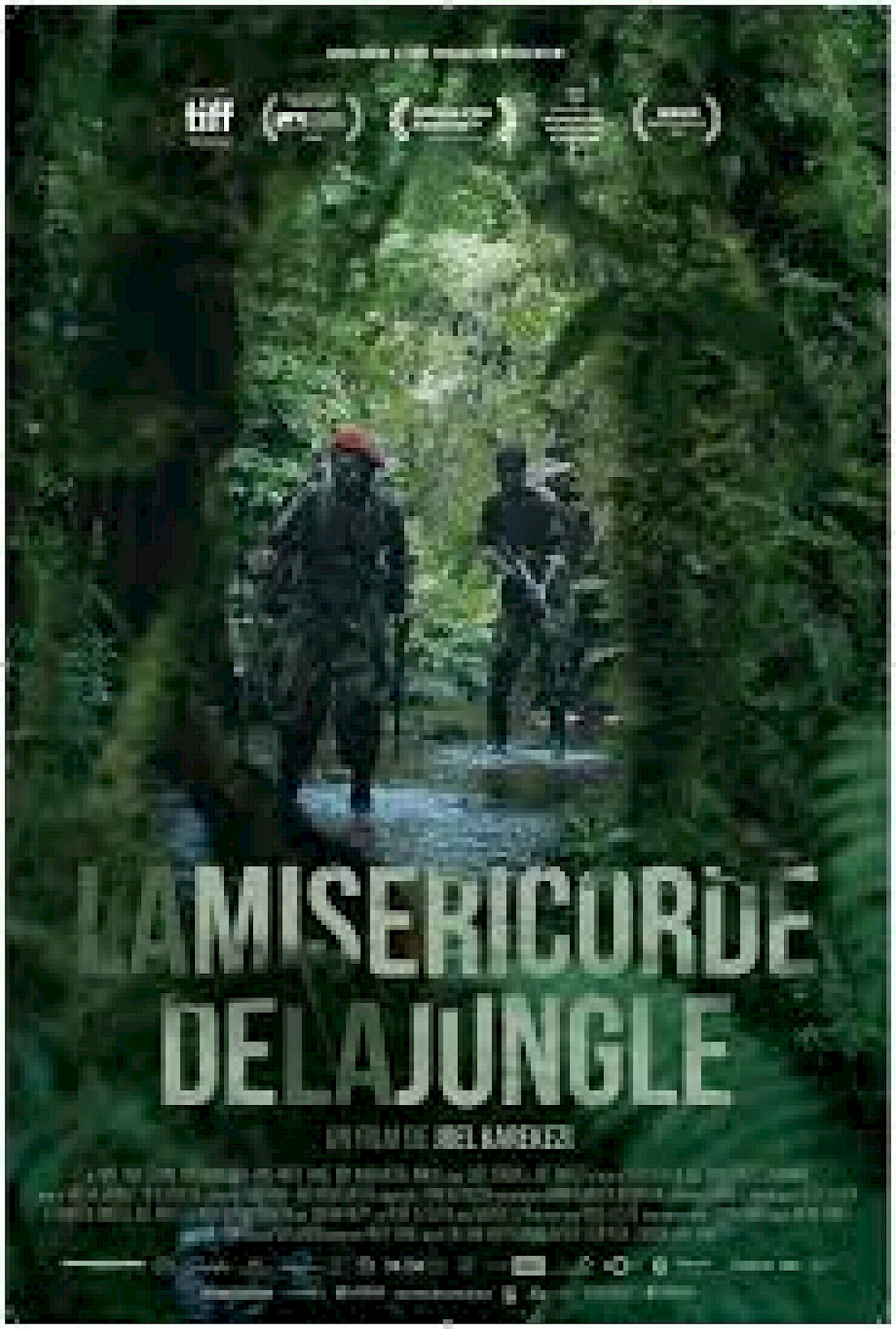

Avec The Mercy of the Jungle , Joël Karakezi choisit de se plonger dans une série de conflits épineux dans l’histoire africaine contemporaine. L’occasion d’examiner à la fois les enjeux derrière ces événements, autant que la vision que ce réalisateur rwandais cherche à en offrir.

The Mercy of the jungle (ou La miséricorde de la jungle en français) est réalisé en 2018 par Joël Karekezi, représentant parmi d’autres d’un renouveau prometteur dans le cinéma rwandais. Karekezi nous immerge dans une période de l’histoire peu connue du grand public occidental : celle des retombées du génocide rwandais dans l’actuelle République Démocratique du Congo. Pour l’exposer, Karekezi se focalise sur deux soldats : le sergent Xavier et la jeune recrue Faustin. Tous deux en quête de justice envers les victimes du génocide, ils poursuivent les Hutus responsables en RDC. Au lieu de nous exposer directement à ces violences, ce qu’il fera sans en faire sa priorité, il décide plutôt de prendre les choses de biais et plonge nos deux protagonistes dans la jungle. À l’abri des Congolais qui pourraient les prendre pour deux rebelles, ils sont néanmoins victimes de l’hostilité de la jungle et surtout de leur propre passé par rapport auquel il leur faudra trouver miséricorde.

Ayant bénéficié d’un nombre ahurissant de soutiens financiers, Karekezi a disposé de moyens confortables, suffisants en tout cas pour donner lieu à un long-métrage solide à mille lieues des nombreux films à petit budget qui pullulent en Afrique subsaharienne. Effectivement, The Mercy of the jungle compte parmi ces aides au financement la Fédération Wallonie-Bruxelles, le CNC, la région de Bruxelles-Capitale, l’Institut français, mais aussi, du côté allemand, un support de la Berlinale World Cinema Fund. Au point d’en faire, par ces différents soutiens, un film franco-belge à réalisateur rwandais.

De plus, signe de ces nombreux arrangements, les deux acteurs principaux ne sont nullement Rwandais, mais Marc Zinga et Stéphane Bak, respectivement Belge et Français, sont tous deux d’origine congolaise. Les coproductions nécessitent forcément des compromis de ce genre. Coproduction franco-belge ? Têtes d’affiche franco-belges. Aucun des deux n’a un passif spécifique avec le cinéma rwandais.

Karekezi peut donc clairement compter sur des bases solides pour donner lieu à un film ambitieux. A-t-il pour autant réussi à en tirer les meilleurs fruits ? Selon le Fespaco (Festival Panafricain du Cinéma de Ouagadougou), la réponse est un grand oui. Le film a remporté l’Etalon d’or de Yennenga, plus haute récompense du festival pour les long-métrages de fiction, et Marc Zinga le grand prix du meilleur acteur masculin. Un tel plébiscite est-il mérité ? Ce long-métrage, s’il est bien fait en termes de technique cinématographique pure, arrive-t-il à remporter l’adhésion par son traitement ? Il y a en effet le risque de voir un film africain qui se calque sur les modèles occidentaux et ne parvient pas à donner une patte singulière à ce qu’il propose. Il y a donc le risque de voir un film africain qui se refuse à prendre en charge ses propres spécificités contextuelles (autres cultures, autres histoires, autres territoires, autres langues, etc.) ou, pire encore, les prend trop en charge afin de satisfaire un public occidental avide d’évasion. En résumé, la forte implication d’organismes occidentaux laisse craindre un film plus lisse, afin de satisfaire les « investisseurs ».

Mais Karekezi semble avoir un projet qui lui tient à cœur, influences extérieures ou non : témoigner de son propre passé, autant que du passé de son propre pays. Enfant, il a vécu le génocide des Tutsis au Rwanda de l’intérieur. Son père y est tué en 1994, alors que Karekezi avait neuf ans. Ensuite, avec sa mère et sa sœur, il s’est réfugié au Nord-Kivu, à Goma, afin de fuir le génocide, comme l’ont fait plus d’un million de Rwandais à cette période. Ils reviendront plus tard, rééchappant cette fois au début des conflits dans l’est du Congo. Karekezi tire alors son film d’une histoire vécue par son cousin et un compagnon d’arme durant la guerre : abandonnés dans la jungle par leur troupe, ils durent se débrouiller pour s’en sortir.

Cela en fait un film complexe, comme l’Histoire que cette histoire charrie est l’une des plus difficiles à appréhender. Il faut s’imaginer en 1998 durant la seconde guerre du Congo, d’une ampleur jamais vue sur le continent. Une dizaine de pays africains sont impliqués. Plus encore, cette guerre comporte de nombreux enjeux dont certains remontent aux débuts du génocide au Rwanda. C’est donc un sac-de-nœuds qui demande certainement des heures de recherches si l’on n’a jamais eu l’occasion d’en prendre connaissance. Et encore ! Uniquement pour en avoir un bref résumé. The mercy of the jungle mérite donc amplement de s’avancer plus avant dans l’Histoire de cette période tumultueuse où le brouillard, épais, empêche régulièrement d’établir en toute clarté les récits qui s’y sont tissés.

Heureusement pour le lecteur ou la lectrice qui n’est pas encore éclairé sur la question, il existe des sources intéressantes pour avoir plus aisément un avis sur ces événements qui restent brûlants. Il sera laissé le choix de les examiner en fin d’article1 . Les personnes qui feront le pas pourront voir que les sources ne manquent donc pas, mais doivent être examinées avec précautions au vu des luttes qui ont cours pour orienter l’Histoire dans une direction ou une autre.

Confrontations de l’histoire avec l’Histoire

Comme on le verra très rapidement, ces dilemmes historiques traversent le film qui nous préoccupe ici. En effet, il montre, en filigrane, un sujet sensible qui sautera aux yeux de quiconque examine les ressorts des guerres du Congo. Après le génocide, de nombreuses personnes, majoritairement Hutu, ont fui le Rwanda, afin d’éviter les représailles des rescapés. Mais, le FPR, mouvement qui avait permis la chute du gouvernement ainsi que la fin des massacres de Tutsis, a ensuite joué un jeu bien trouble sur lequel il est encore aujourd’hui difficile de se prononcer. Après avoir pris le pouvoir, et après de multiples tensions dans la région congolaise bordant la frontière avec le Rwanda, le FPR avec à sa tête Paul Kagamé s’est engagé dans les conflits. Il lui fallait empêcher tout renversement de la situation en sa défaveur en tuant dans l’œuf la revanche de belligérants Hutu de l’ancien gouvernement. Or, à cette fin, de nombreux massacres ont eu lieu dans l’est du Congo, non pas de militaires, mais des civils dans des camps de réfugiés, et parfois alors que les opposants armés étaient pourtant bien loin (le Mapping Report de l’ONU est éloquent à ce sujet).

The Mercy of the jungle s’intéresse de près à ces questions-là, à partir de ses personnages. En ce sens, les deux protagonistes du film peuvent être compris comme étant la rencontre entre deux générations du conflit : le vétéran et la nouvelle recrue, simple paysan engagé dans une guerre qui le dépasse. Karekezi creuse alors leur histoire, mettant en évidence ce passé encore fort sensible. Il déplace ainsi subtilement l’orientation habituelle du regard posé sur les exactions commises dans ces régions, alors souvent focalisé sur le génocide des Tutsis au Rwanda.

Par le vétéran rwandais, on explore l’Histoire de biais, par un être torturé intérieurement par les crimes perpétrés lors de la première guerre du Congo. Ici, le Tutsi n’est plus particulièrement la victime, mais le potentiel bourreau, rongé par sa mauvaise conscience.

On est par conséquent très loin du film qui cherche le consensus mais pousse plutôt à la recherche et à la réflexion. Il fait un pas de plus dans une direction peu foulée par le domaine cinématographique, quand il aurait simplement pu continuer dans la lancée de son premier film et faire un long-métrage sur le Rwanda. À la place, il plonge le spectateur directement dans une scène de chasse à l’homme, puis dans une guerre parsemées de questions épineuses, puis le jette dans une jungle sans début ni fin, où le temps s’épaissit , voire se suspend, pour laisser toute sa place à l’apparente éternité des ombres qu’elle jette sur ceux qu’elle abrite ou étouffe (c’est selon). Avec un conflit pareil, il aurait pu en retirer un film de guerre tonitruant, aux destins héroïques, qui « sauvent la veuve et l’orphelin ». Mais, ici, il n’y a nul héros, nulle guerre tonitruante. Les conflits sont courts et les morts s’amoncèlent. Il y a surtout des personnes qui tuent ou qui cherchent à tuer pour ne pas l’être, et personne n’est épargné par cette loi.

Choix cinématographiques et petits compromis

L’identité du film n’est pas uniquement marquée par ce pas de côté envers les préférences des pays occidentaux, qui auraient peut-être préférés une œuvre directement en lien avec le génocide à l’occasion des vingt-cinq ans. Le style du long-métrage dégage lui aussi une atmosphère singulière, conciliant des atmosphères très contrastées.

L’une d’elles est bien sûr la jungle dans laquelle les « héros » de cette histoire s’enfoncent en quête d’échappatoire. Ils y parlent peu, ce qui permet au spectateur de s’immerger totalement dans ces environnements d’une beauté ahurissante et à l’ambiance sonore soignée. Karekezi parle souvent de La Ligne Rouge de Terrence Malick parmi ses inspirations. Cela se ressent clairement dans The Mercy of the Jungle . Le film n’est plus uniquement centré sur les êtres humains, mais les inclut dans un tout dont ils ne sont qu’une espèce parmi d’autres.

La jungle y paraît en effet vivante, un organisme géant dans lequel ils se meuvent, qui grouille de leurs rêves et cauchemars. Quand Karekezi la filme, il ne tente pas de lui rendre justice comme un simple environnement, mais comme un tout vivant qui se manifeste autant dans la conscience que dans l’inconscient des deux soldats perdus en son sein. Il ne s’agit pas de filmer la jungle comme le ferait un botaniste ou un zoologiste, répertoriant méticuleusement ces différentes caractéristiques avec un regard objectif et analytique, mais de la parer d’un côté fantastique, poétique, voire de l’habiter des horreurs du passé.

Si ce n’est pas possible d’en parler selon les codes du réalisme magique, un pas semble parfois s’esquisser dans cette direction. À certains moments, les frontières se font troubles, l’imaginaire des personnages se confond avec celui de la jungle, où cette dernière leur exprime son jugement face à leurs actes par ses menaces bien tangibles. Si le temps semble s’y engluer, ce serait donc aussi en partie parce qu’il n’a pas de raison d’avancer, mais plutôt de s’arrêter, voire même de reculer. Il tend ainsi à faire place à la confrontation avec ce qui hante, dans l’attente d’un jugement sans voix, exprimé par les murmures de ce qui ne peut plus parler. Il s’agit de montrer cette jungle avec un regard singulier qui dit moins les choses qu’elle ne les met en lumière, filtrée par l’épaisseur de son feuillage.

Il en sera de même à l’extérieur, dont l’atmosphère contraste par les menaces plus immédiates qui s’abattent régulièrement sur les deux soldats lors de leur voyage ; par la brutalité de certaines images, sans néanmoins être accentuée excessivement. Un enfant roule à vélo et se fait abattre. Il s’écroule, puis la caméra continue son chemin. La musique seule appuie ici la dramatisation de la scène. Les exactions s’accumulent, sans s’y attarder, sans que Karekezi y appose un commentaire ou un autre. L’action suit son cours, de la façon la plus naturelle du monde, sans à-coups mais en amenant le spectateur/la spectatrice dans un flou, comme aucune morale ne semble tout à fait pouvoir l’y orienter. L’esthétique tend plus au documentaire, jusque dans cette absence de prise de position assez souvent marquée. Par conséquent, l’ambiguïté de la jungle est redoublée par celle de son envers, mais dont le sens n’est plus propre à la réalité. Il n’est pas question de mettre en doute ce qu’il se passe : l’ambiguïté est propre à l’éthique des êtres humains qui la foulent.

Le film est donc indéniablement pris dans un flottement, où les enjeux ne sont pas clairement exposés, mais suffisamment pour rendre la trame du film compréhensible. Il rappelle à cet égard certains films de l’ère soviétique, qui montraient allusivement les choses afin de ne pas se donner l’apparence d’une trop grande critique envers le Parti Communiste, et qui ont ainsi offert parmi les plus beaux films de l’Histoire du cinéma. Mercy of the Jungle donne ainsi le sentiment d’avoir face à soi un film sous contraintes (ne pas trop montrer du doigt, ne pas trop remuer ce qu’il ne faut pas), dans le but d’éviter les éventuelles complications.

Le sujet est encore délicat au Rwanda, où le président n’hésite pas à user de pressions pour écarter ce qui va à son encontre ou à l’encontre de la stabilité du gouvernement national. Mais, il est également délicat en Europe, où de nombreuses personnes s’opposent, d’une manière ou d’une autre, à mettre en avant ces massacres. Exposer ces exactions contribuerait selon certains à relativiser l’ampleur du génocide des Tutsis au Rwanda, voire à souiller la mémoire des victimes. C’est donc un véritable champ de mines où s’aventurer sans précautions relève, dans le cas le plus optimiste, de l’héroïsme, dans le cas le plus réaliste, de la témérité.

Dès lors, il est peut-être inévitable de voir dans The Mercy of the jungle les conflits dans l’Est du Congo se muer en guerre contre des moustiques, contre les maladies, contre la faune sauvage, voire contre son propre passé, et donc observer un déplacement s’opérer depuis le politique jusqu’au psychique, du présent du conflit représenté à la mémoire des exactions commises, de la situation particulière (responsabilité rwandaise ?) à la situation globale (conflit continental). Il est peut-être aussi inévitable de voir les exactions montrées, même brièvement commentées, mais sans accentuation, afin d’éviter d’amener sur les devants de la scène des sujets trop sensibles. Là où il a pu être plus franc dans son premier long-métrage, il se fait ici plus fin, plus poétique car métaphorique.

Toutefois, ces dérivations n’en font pas un film raté, ni un film teinté d’hypocrisie, mais un film confronté à des choix qui amènent le réalisateur à s’affirmer, à chercher plus loin pour exprimer ce qu’il ressent devoir exprimer. Cela en fait par conséquent un film hétérogène, complexe, qui reste néanmoins cohérent de bout en bout et d’une grande fluidité grâce à l’unité de la vision du réalisateur. Si Karekezi n’exhibe pas la guerre dans ses moindres détails, il n’empêche qu’il parvient à conserver une cohérence dans le message qu’il cherche à véhiculer. Cela ne passe plus par des paroles (qui n’apportent pas grand-chose à l’action), ni par une avalanche d’explications, mais par une esthétique, par des scènes brèves qui parlent d’elles-mêmes. Tout ceci suffit à rendre le propos limpide. Et non, ce n’est pas asséner bêtement que « la guerre, c’est mal », comme le ton résolument antimilitariste pourrait laisser croire, mais un message plus subtil, creusant son chemin derrière les images. Ainsi, quelque chose d’unique s’en dégage et donne une envie de le revoir une fois fini, parce qu’il reste des choses qui échappent, qu’une première vision ne peut forcément recevoir du premier coup, et surtout qui méritent d’être réexaminées.

Il n’en sera pas dit ici que c’est un film tout à fait réussi. Il a ses faiblesses. The mercy of the jungle souffre en effet de quelques maladresses, d’un ton parfois inégal. Les dialogues sonnent parfois faux et artificiels car trop démonstratifs, faisant primer le message sur la cohérence des relations entre les personnages. Lorsque Karekezi tente d’expliciter son propos de cette manière, cela n’apporte pas grand-chose, voire paraît tout à fait contreproductif. De cette manière il ébranle toute la mise en place, pourtant si soignée, et y substitue une ambiance de série Z.

Mais cette impression ne concerne pas uniquement les dialogues. Certains effets de mise en scène, s’ils paraissent bien vus et esthétiquement réussis, sont trop évidents, manquent de finesse pour être vraiment convaincants. Dans ce cas, la magie n’opère plus, là où pourtant il peut être constaté une envie sincère de bien faire les choses.

Cette sincérité est louable, et c’est certainement elle qui contribue le plus à la réussite de The mercy of the jungle , mais donne parfois l’impression de vouloir en faire plus qu’il ne faut. Comme lorsque le sergent et la jeune recrue arrivent dans la jungle. La caméra nous fait entendre le bruit de leur progression à travers l’épaisse végétation sans pourtant les voir. Cela dure un temps, avec supposément l’objectif de faire comprendre qu’ils sont désormais à la merci d’un environnement qui les dépasse. Certes, le message est transmis, mais cela peut être ressenti comme un effet un peu facile, trop superficiel, et dont la portée esthétique est fort premier degré.

Dans ce film émerge parfois la sensation d’un manque de peaufinage. « Peut mieux faire », bien qu’étant une formule assez scolaire, résume bien la situation d’un film qui aurait mérité un peu plus de radicalité. Chaque film peut en effet être considéré comme une petite machine où chaque partie contribue au tout. Mais ici, il y a parfois l’impression que la machine se grippe, du fait d’éléments qui ne jouent pas un rôle essentiel dans l’ensemble et le desservent. La jungle est ainsi bien filmée, mais parfois l’intention de lui donner une présence marquée se perd pour ne laisser subsister qu’un décor. Il manque un surplus d’audace dans la manière de la mettre en scène.

Néanmoins, cette critique un peu sévère peut aussi être retournée en message d’espoir pour un réalisateur qui offre ici un film qui déborde de qualités. S’il développe des idées non abouties, il est clair que de nombreuses autres sont prometteuses pour ses réalisations futures. On ne peut donc que céder à l’envie de le suivre encore un peu, afin de voir ce qu’il réserve, étant donné les nombreuses choses qu’il a déjà offert et qu’il a encore à offrir. Karekezi est une preuve évidente d’un certain renouveau dans les cinémas africains, comme l’a aussi montré cette année même, mais dans un tout autre style, Wanuri Kahiu avec Rafiki .

Tous deux témoignent d’un continent qui donne naissance à des cinéastes qui cherchent à montrer d’autres réalités, à tourner le regard vers les angles morts afin d’amener le spectateur à découvrir d’autres façons de vivre, survivre, tenir face à l’adversité et surtout ressentir et exprimer. Kahiu le fait en abordant l’homosexualité féminine. Karekezi le fait en abordant les zones d’ombres de l’histoire rwandaise. Il est frappant de voir que, dans un film ou dans l’autre, le manichéisme y est absent. Dans ces cas-limites, le père, la mère, l’ami, le libérateur, la patrie, tous peuvent aisément se retourner en antagonistes. Ces derniers questionnent ainsi profondément la place accordée à la culpabilité et l’innocence dans une Afrique subsaharienne (voire l’Afrique) en construction. Au-delà de pointer tel ou tel du doigt, il y a un message de paix, chez Karekezi, un message d’amour et de tolérance, chez Kahiu, qu’il convient de ne pas négliger. Ces deux films sont les témoins d’une Afrique plurielle qui accouche d’elle-même dans la douleur, certainement, mais dont il convient de ne pas négliger les merveilles qui pourraient naître d’un tel enfantement.