Les longs de l’OAFF 2019

À l'approche de la clôture de la seconde édition de l'OAFF , Karoo fait le point sur le fonctionnement du festival et sur ses points forts avec les coups de cœurs des long-métrages sur la thématique du rêve africain.

Si le court-métrage permet davantage de liberté , les long-métrages de l’OAFF ne sont pas avares en bonnes surprises. Il y a certes le « cinéma africain de papa » représenté par Barkomo , à la fois oubliable et plein de bonnes intentions. Par son histoire se déroulant dans le pays Dogon au XIXème siècle, il évoque les films historiques ouest-africains des années 80 et 90, mais sans atteindre le petit orteil de la qualité de mise en scène de ses illustres ancêtres. Surtout, il évoque un soda éventé et laissé en plein soleil. Frais et pétillant, ça doit être vraiment très bon, mais en l’état on souhaite plutôt s’enfuir pour choisir autre chose dans le frigo. Heureusement, prêts à émoustiller les papilles, il y a également des films plus audacieux et singuliers. Sew the winter to my skin , Supa Modo, Liyana et Mabata bata sont de cette dernière catégorie.

Sew the winter to my skin raconte l’histoire de Robin des Bois avec à ses talons le shérif de Nottingham. Sauf que ce Robin des bois est africain, a vécu sous le nom de John Kepe, et qu’il a eu le malheur de naître en Afrique du Sud du mauvais côté de la barrière de l’Appartheid. Il vole aux riches propriétaires blancs pour aider les populations noires démunies.

En plus d’un western, c’est un film historique, avec l’esthétique des films hollywoodiens du genre. Un film classique et maîtrisé, semblerait-il aussi. Mais si son réalisateur Jahmil X.T. Qubeka en reprend les codes, il adopte des partis pris radicaux qui offrent au film une saveur, une atmosphère, une âme propre. Ainsi, il choisit – certes comme beaucoup d’autres réalisateurs africains avant lui, mais nous ne ferons pas ici d’une corrélation une causalité – de limiter les dialogues à quelques lignes éparses. Le film est majoritairement silencieux et fait pleinement confiance à la puissance des images. Que ce soit à ces scènes sanglantes et brutales, ou à ces scènes plus feutrées où John Kepe se faufile pour choper un mouton ou échapper à ses poursuivants. Cela marche très souvent, mais à d’autres moments cela contribue à perdre un peu le-la spectateur-trice, faute de formulation claire des enjeux derrière la progression de l’histoire. En n’ayant pas lu préalablement le synopsis, il est compliqué de savoir d’emblée qui est cet homme pourchassé ainsi que ce qu’il en retourne. C’est un film au scénario-puzzle qui peut paraître diablement bordélique si l’attention se perd ne fut-ce qu’un instant. Mais, finalement, peu importe, puisque l’ivresse est bel et bien présente, les enjeux plus immédiats clairement définissables, l’enjeu global de mieux en mieux exposé, et que le film est suffisamment fluide et bien mené pour emporter son public à travers une histoire riche en subtilités.

On peut aussi compter sur Mabata Bata de Sol de Carvalho pour soutenir que les effets de flou, les jeux avec les ambiguïtés de l’image, se justifient par eux-mêmes. Ici, cela ne sera pas par une épure au niveau des dialogues, même si Mabata Bata les restreint à une portion congrue, mais surtout par l’indistinction entre le monde des morts et celui des vivants qui habite chaque plan. Le fait que le film soit une adaptation d’une histoire de l’écrivain Mia Couto n’y est pas étranger. Ce dernier cherche à restituer dans ses écrits ce que les occidentaux appelleraient le « réalisme magique » et ce que les Mozambicains nommeraient plus prosaïquement leur quotidien. À l’écran, il en résulte un film très curieux, et surtout difficile à décoder, où les temps et les récits s’entrelacent, où la jeunesse et la vieillesse sont parfois interchangeables, où les morts font leur chemin parmi les vivants le plus naturellement du monde. À la première vision à l’ouverture de l’OAFF à Bozar, je n’avais pas tout saisi de ces différentes strates, au point de sous-estimer la portée du film. Il a fallu une seconde vision, en se concentrant sérieusement afin de ne manquer aucun indice, pour que la lumière soit. Cependant, ni à la première, ni à la seconde, je n’ai ressenti avoir perdu mon temps. Ceci, grâce à une esthétique extrêmement soignée, à une ambiance sonore qui n’est pas uniquement ornementale mais qui participe au sens du film, et surtout grâce à une atmosphère dans laquelle il est agréable de se laisser bercer. Tout comme Sew the winter to my skin, regarder ce film rejoint la pratique du piano. Facile d’approche en superficie, mais demandant du travail et de la persévérance pour en atteindre le fond. Les mécompréhensions ne sont donc pas uniquement dues à des errances durant la réalisation, mais également à un certain degré d’exigence adressé au public étranger à cette vision du monde.

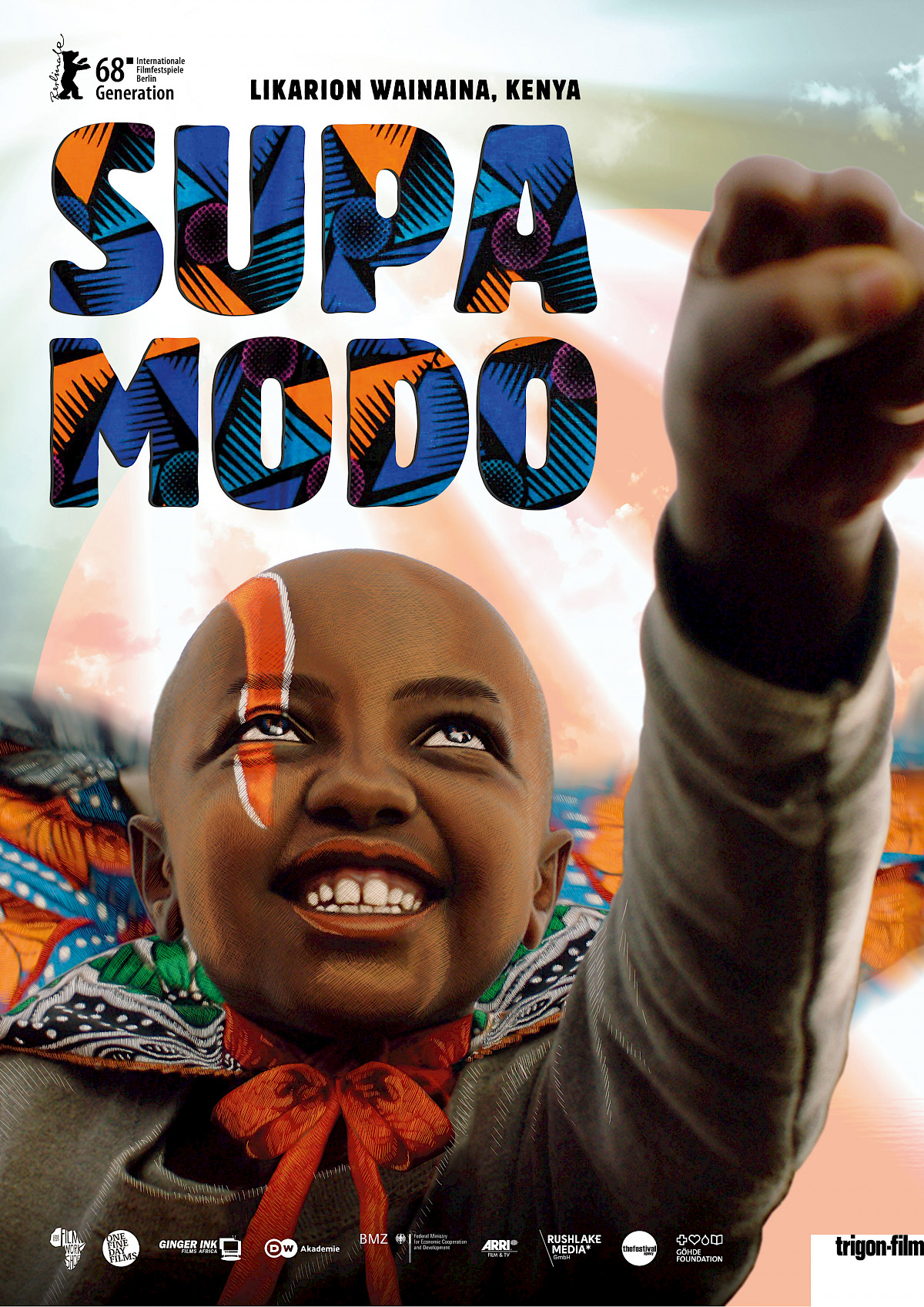

Et justement, Supa Modo parle de vision du monde : celle de Jo, petite fille atteinte du cancer et qui revient dans son village pour ses deux derniers moins à vivre. Jo est une fan de super-héros. Régulièrement, elle se rend dans le cinéma de Mike pour y découvrir entre autres de vieux films de Bruce Lee. Ceux-ci riment avec évasion, portée par la voix de Mike improvisé benshi , et surtout lui donnent espoir. Par la magie de ces histoires, elle n’est pas uniquement une spectatrice, mais une super-héroïne à son tour. Quand elle revient parmi les siens, le village entier participe à la réalisation de ce rêve, lui donnant ainsi l’occasion d’être en quelque sorte immortelle et d’oublier sa maladie. Pour elle, les super-héros ont la grande qualité de ne jamais mourir.

Supa Modo n’est pas uniquement l’histoire de l’extinction d’une vie, mais celle de la conjuration du drame par la force de l’imaginaire. Oui, la mort est inéluctable, mais on peut en revanche magnifier la vie, la parer de ses plus beaux habits, pour que l’âpreté de la mort à venir soit quelque peu éclipsée par son éclat. La grande force de Supa modo réside dans son inventivité, son énergie, sa capacité à maintenir coûte que coûte le cap de l’optimisme, même lorsque tout semble s’effondrer. Ce n’est certes pas un film irréprochable. Il manque parfois de rythme, entre autres choses. Mais c’est un film incarné, ponctué de touches d’humour toujours bienvenues, et dont certaines scènes particulièrement réussies (dont il ne sera rien dévoilé ici) sont destinées à rester dans la mémoire des personnes qui ont eu la chance de le voir.

Liyana résonne particulièrement avec Supa Modo , en tant qu’il s’agit encore de chasser les mauvais esprits d’enfants au vécu difficile par le biais de l’imaginaire. Toutefois, on entre ici dans un registre très différent des trois précédents long-métrages. Liyana mélange le film d’animation, le documentaire et le film de fiction, pour notre plus grand bonheur.

Pour ce faire, Aaron et Amanda Kopp se sont attardés sur un orphelinat situé dans une région vallonnée du royaume d’Eswatini (ex-Swaziland). Leur but n’est cependant pas uniquement d’ exposer les souvenirs douloureux des pensionnaires de l’orphelinat, dans un étalage déplacé de la misère. Leur projet est beaucoup plus audacieux et surtout admirable d’humanité. Ils leur demandent de créer une histoire par laquelle leurs vécus transparaissent. C’est l’occasion pour les enfants de parler, sous couvert d’un récit, de ce qu’ils ont traversé, et de s’exprimer sur ce qu’ils ressentent en toute sécurité.