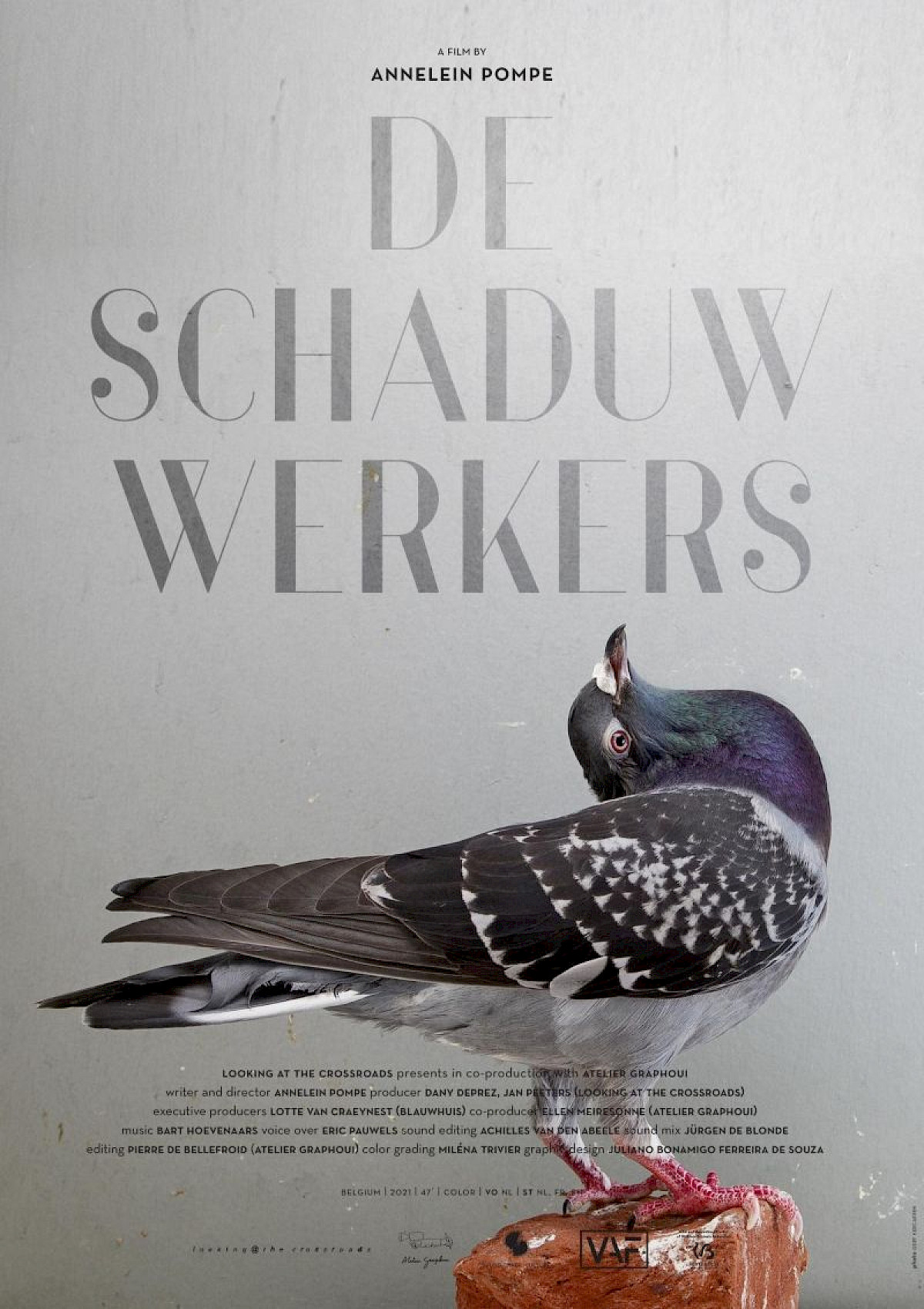

De schaduwwerkers d’Annelein Pompe

Il n’y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien

Prix SCAM amplement mérité au Brussels Art Film Festival 2022, le documentaire De Schaduwwerkers (les travailleurs cachés) d’Annelein Pompe a su davantage convaincre son public avec son Lukaku, pigeon au cou tordu, que l’autre Lukaku à la coupe du monde du Qatar. Comme quoi il vaut mieux être « travailleur caché » aux grands rêves intacts que footballeur acharné aux rêves déçus.

Il n’y a rien de plus difficile que de parler d’une œuvre au ton très personnel, où la sensibilité de la réalisatrice ou du réalisateur affleure constamment. Peut-être est-ce par peur de le briser ? Peut-être est-ce par peur d’en dire trop, au point d’en souiller les richesses comme l’ego de tant de conquistadors ? En tout cas, Schaduwwerkers est un film dont les images épousent les empreintes laissées sur ce sentier par d’autres ( pensons à J’ai énormément dormi de Clara Alloing ). C’est donc sur la pointe des pieds qu’il faut s’avancer pour respecter comme il se doit un premier documentaire aussi réussi et, à défaut de voir l’œuvre de face dans toute sa triomphante clarté, admirer ses ombres danser.

Elles peuvent être examinées au télescope, tout en griffonnant sur des bouts de papier les coordonnées des cratères où elles s’enfouissent. On commencerait par soigneusement relever les grandes lettres sur la surface d’une curieuse soucoupe : « premier film au montage un peu brut d’Annelein Pompe, réalisatrice et peintre néerlandaise venue d’Amsterdam pour s’installer à Bruxelles ». Ensuite, en regardant de plus près sa surface rugueuse, on y apercevrait vite ses séquences filmiques peintes en long en large et en travers. « Elles sont curieusement découpées au point de laisser l’impression d’un étrange collage en un mélimélo ! une tempête de personnes dans un verre d’eau ! », vous vous exclameriez à raison avant de vous mettre à retranscrire fébrilement vos impressions sur un coin de feuille. Se mêlent en effet l’histoire intime de personnalités en silhouette, les commentaires les plus sérieux de spécialistes colombophiles, d’étranges machines et surtout un tel entrelacement entre vérité et fiction qu’il est difficile de savoir quelle chorégraphie adopter soi-même. Ce, jusqu’au moment où, par l’abandon de soi au sein d’un chaos organisé, on finit par deviner les traits de l’entrée du véhicule interstellaire. Cependant, il ne s’ouvre pas. Il ne suffit pas de cligner des yeux à l’abri derrière trois années lumières, une atmosphère terrestre, une vitre et un objectif… ni même de pouvoir poser sa main sur sa surface duveteuse. Son ici est en un ailleurs.

Pour que puisse se faire entendre la singularité du vaisseau interspatial De schaduwwerkers d’Annelein Pompe, il faudrait alors commencer par murmurer un « il était une fois » faussement tendre et parfois tendu vers des abîmes mélancoliques. Il était à Gand une bonne à rien, incarnée par la réalisatrice elle-même, qui rêvait davantage d’oiseaux que de travailler dans une enseigne vendant le jour miel et dérivés. Il était Usman, lui aussi voyant le travail davantage comme un moyen que comme une fin mais néanmoins serein avec sa petite boutique nocturne. Il était surtout Lukaku, curieux pigeon voyageur au cou tordu condamné à tourner le regard vers le ciel et non pas vers son destin de fidèle coursier. D’ailleurs, il est également le conteur de cette histoire.

Il était une fois leur secret commun, celui d’être des « travailleurs cachés », présents de corps mais absents d’esprit à la tâche qui leur incombe normalement. Leur cœur est quelque part à vagabonder entre plusieurs nuages, plusieurs rêves, sans jamais retomber mais demeurant soigneusement entretenu par des courants ascendants. Leur corps peut être mis à l’épreuve de mille manières, la passion qui les anime demeurera intacte, même si elle rime avec une blessure. Comme le dit Usman en parlant de sa bonne à rien néerlandaise : « la blessure à mon cœur, je ne veux pas qu’elle guérisse, car c’est toi qui me l’a donnée ».

Il était enfin une histoire en eaux troubles. D’abord, très intimiste, la réalisatrice se risque à se dévoiler par petits bouts. Incarnant ici « la bonne à rien », elle-même nourrit une passion pour les oiseaux au point d’en submerger le film qui tend vers le documentaire animalier. Certains de ses portraits d’oiseaux viennent même hanter certains plans. Ensuite, onirique, l’histoire est nimbée d’une atmosphère lunaire qui laisse grande place aux petits et grands récits, aux courts chemins sur des sentiers bien connus aussi bien qu’aux grands voyages.

De Schaduwwerkers peut donc ressembler à un documentaire qui se fait le plaidoyer de la curieuse vie souterraine de personnes qui rêvent leur marginalité sans pour autant opter pour l’exil, d’êtres qui vivent leur inutilité au sein d’un univers qui requiert utilité à corps et à cris. Il peut aussi ressembler à un manifeste de résistance à un présent où tant de facteurs pressent à se lancer à corps perdu dans une course à la surenchère d’utilité à coups de CV, de formation et autres, à un présent où serions-nous alors en train de perdre ce qui fait la beauté de notre humanité, c’est-à-dire cette vulnérabilité ainsi que divine noblesse consistant à ne servir à rien.

Il y a en effet de cette divine noblesse chez Usman, de cette fragilité chez la bonne à rien, mais le propos n’est pas ici de lever le poing en réclamant un changement dans le monde contemporain, aux lèvres les paroles de Théophile Gauthier : « L’endroit le plus utile d’une maison, ce sont les latrines ! » Plutôt, il est ici question de décrire des vies qui se meuvent entre chien et loup, acceptant les règles du jeu tout en creusant des galeries par-dessous, faire ressentir les craquelures à la surface de ces nomades sédentaires, éclater par petites bulles éparses des moments d’émotion inattendus, pour finalement se laisser déstabiliser par cet univers de poche qui semblent faire craquer ses coutures de toutes parts tout en restant contenu dans ses frontières. Le tout ici n’est pas de remuer toute une planète, mais surtout de se centrer sur l’ « une fois » de l’il était une fois, sur la fragilité de chaque vie et sur la beauté qui en émane. La beauté du rêve d’une vendeuse de miel distraite. La beauté de la sagesse d’Usman. La beauté de la posture étrange de Lukaku. La beauté d’existences qui défient toute utilité tout en s’en nourrissant. La beauté de ce qui tient sur un fil et est toujours à un pas du saut dans l’inconnu :