Victoire de Changy

En rentrant j’avais haussé les épaules, clamant que le voyage, s’il m’avait appris sur le pays, n’avait pas dévoilé grand-chose de ma personne voilée, n’avait pas vraiment eu la teneur de l’effet escompté ; qu’il n’y aurait pas forcément d’avant ni d’après l’Iran.

En rentrant j’avais haussé les épaules, clamant que le voyage, s’il m’avait appris sur le pays, n’avait pas dévoilé grand-chose de ma personne voilée, n’avait pas vraiment eu la teneur de l’effet escompté ; qu’il n’y aurait pas forcément d’avant ni d’après l’Iran.

Victoire de Changy a vingt-huit ans. En octobre 2015, elle décide de partir seule, un mois, en Iran.

Le reste, Victoire le raconte sur

hastanour.be

IMAGINE-TOI drone ou satellite : tu flottes à deux dizaines de mètres du sol, le vent tiède fait claquer, comme une voile trouée de rafiot, tes cheveux sur ta joue droite. De là-haut, tu vois tout. Il y a le Dasht-e Kavir au nord et le Dasht-e-Lut au sud, des lacs salés bordent l’oasis où s’est bâtie la ville d’argile. Ton regard, avant d’aller s’insinuer dans les ruelles jaunes, s’attarde sur le toit d’un hôtel, ou plus précisément sur les manches retroussées, sur les épaules et les jambes nues couleur terre battue, de cette fille-là installée sur ce toit. Elle s’accorde au décor et dénote à la fois. Cette fille-là, c’est moi.

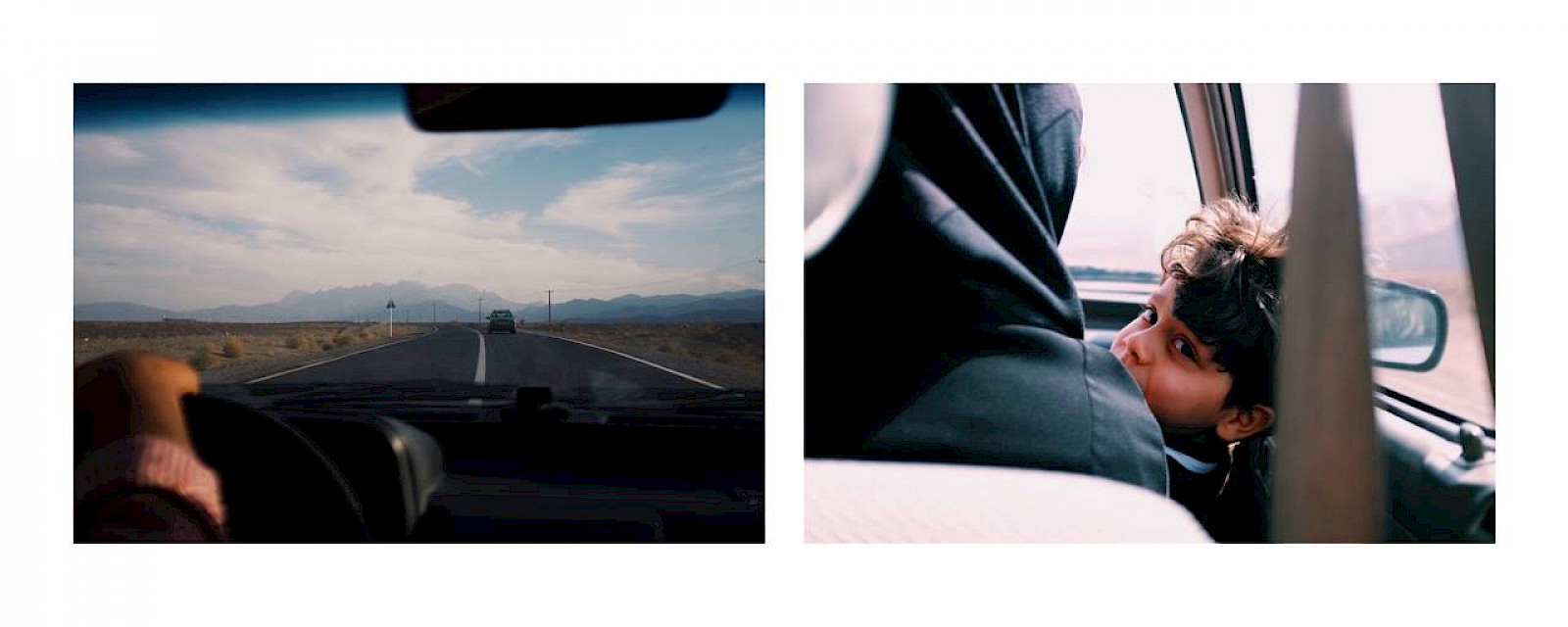

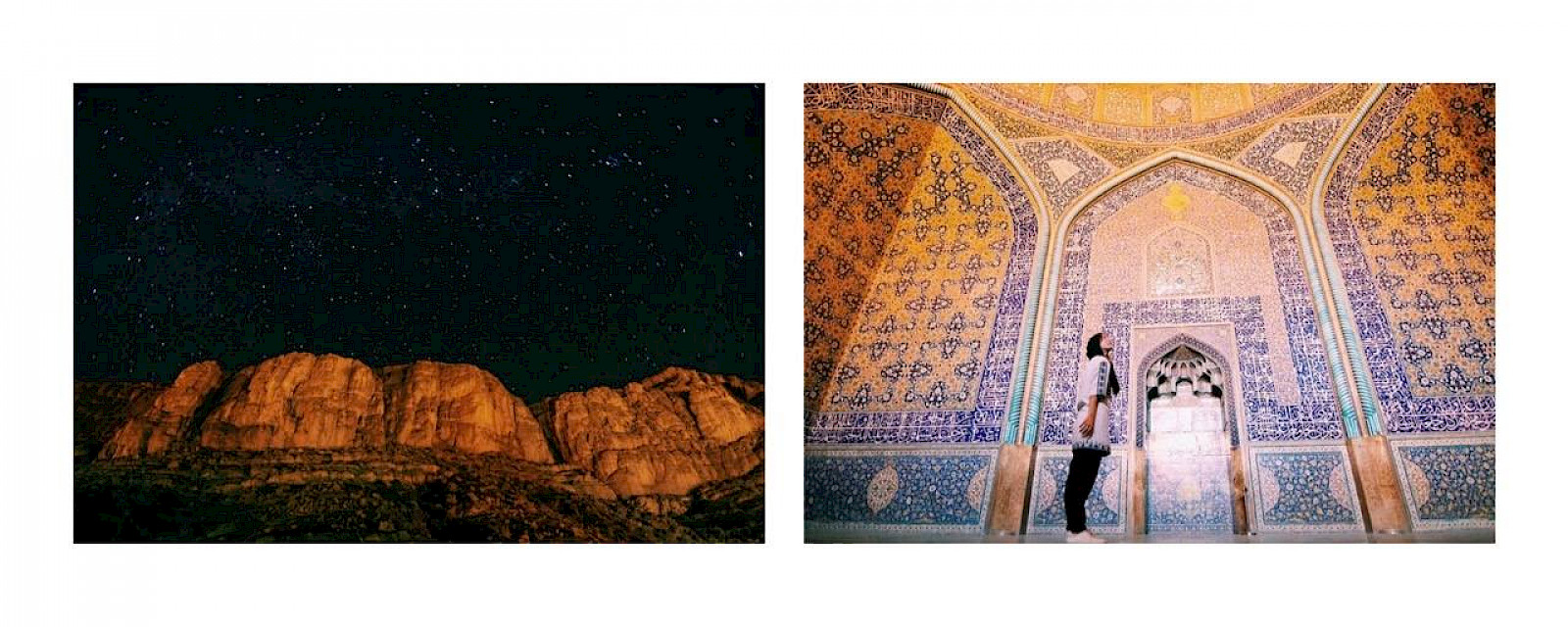

Je suis assise à terre, mon voile noir – privilège, sacrilège – me sert de siège. Souffle court et climat de désert, sec et clair. Vus d’ici : linge pendu à des cordes et paysages monochromatiques, badgir et minarets, toits identiques. À l’oreille, sporadiquement, chant du muezzin, vibrations satisfaites du chat roux et, toutes les deux heures environ, visite, rictus muets et murmures du garçon d’une dizaine d’années, déjà domestique hôtelier. J’ai assez assimilé, suffisamment ingéré pour l’heure : je décide de passer la journée là, dévêtue voilà, à bouquiner sur mon toit. Une vingtaine de jours déjà que j’arpente villes et villages couverte de la tête aux pieds, je sais bien, abritée à l’air libre sur mon toit, ce qui se trame en bas. Je sais les mobylettes qui bousculent les silhouettes, je sais la valse lente des drapeaux noirs de l’ ashoora , je sais les gens qui conduisent pour passer le temps. Je sais les très vieilles femmes qui, pour garder en place le tchador et les paumes posées sur les béquilles, tiennent le tissu fermé avec leurs dents. Je sais les hommes qui osent se donner la main, qui, au nom de l’imam assassiné, se tambourinent la poitrine, referment ces mêmes mains en poings. Je sais que l’homme du bazar claquera la langue comme un serpent pour qu’une fille, comme moi la veille, ferme les boutons de son col jusqu’au menton. Je sais que cet autre qui empile ses pains barbari fumants dans la rue en tendra spontanément un à la fille qui, comme moi la veille, s’arrêtera intriguée par le processus. Voilà l’Iran. Qui ouvre ou qui ferme. Qui tend ou qui prend. Je pense à Nima, qui doit être installée dans l’unique pièce de la maison, celle où tout se joue, à nourrir sa fille. Nima qui m’avait invitée à venir m’asseoir à ses côtés, ce soir de cérémonie où, au milieu des femmes couvertes de taffetas noir, avec mon manteau beige et mes pas hésitants, j’avais été repérée au premier regard, intrigante et estampillée autre. Nima, de même pas vingt années, qui m’avait tout raconté : le mariage arrangé, l’enfant dans la foulée, et ce garçon, l’autre, qu’elle aime clandestinement, et réciproquement, depuis longtemps. Tu es ma première amie d’un autre pays , elle me dit, en appuyant à m’en faire mal la pointe de son stylo sur le dos de ma main droite, en gravant son numéro sur ma peau, tu dois savoir les choses, toi, ne m’oublie pas, tout ce que tu me diras de faire, je ferai . Dans ton pays, est-ce qu’on a le droit d’être tous les jours avec la personne qu’on aime, elle demande. Je hoche la tête par l’affirmative mais je fronce les sourcils, pas vraiment certaine que les choses soient aussi simples, dans mon pays .

A home without a mum

, elle dit, Hoda, haussant les épaules l’air désolé. Je viens tout juste d’arriver, de lâcher les bretelles de mon

backpack

bleu roi plus lourd que moi, je me masse les épaules en balayant la pièce du regard. Un logis sans la mère, sans la mère autour du logis, sans la mère pour mener les horaires, cadencer la famille, un logis sans « logique », disons sans celle qu’il y avait avant, je crois, ici. Tous, ils sont là : frères, sœurs, belle-sœur, beau-frère, oncle, tante et cousins, ils composent le logis, le logis autour de la mère. Elle est installée dans le canapé. Je me penche à sa hauteur, la regarde comme elle me regarde, droit dedans et à l’endroit, l’embrasse doucement sur la joue, pose mes deux mains sur ses deux bras. Je la remercie de m’accueillir chez elle, lui dis ma joie d’être là, dans son regard je lis le sourire qu’elle me rend, un bon grand sourire éloquent. Entre celui-là et ses yeux trempés, sa bouche tordue de frustration et son cri muet, il ne se passe, il me semble, qu’un dixième de seconde. Ici aussi je peux lire l’enthousiasme étouffé, ce qu’elle m’aurait dit si tout ça n’était pas cadenassé avec le reste, claquemuré dans son corps depuis la dégénérescence de la maladie :

bienvenue ici, fais comme chez toi surtout, sers-toi un verre d’eau, as-tu fait bon voyage, que penses-tu de l’Iran, tu verras qu’à Shiraz, moi je, est-ce que tu

. Je sens bien qu’elle aurait mené la danse en sautillant comme un cabri dans les jardins d’Hafez et de Saadi. J’observe, émerveillée, émue et terrifiée, la vie qui s’organise autour d’elle. Le plus jeune frère, debout derrière sa mère, la tient par-dessous les bras. Sa jambe droite à lui derrière sa jambe droite à elle, sa jambe gauche à lui derrière sa jambe gauche à elle, il avance lentement, donne l’impulsion, la mène bien, un demi-pas pour le prix d’un. Tous, surtout, s’attachent à rire constamment. Je ne comprends pas ce qui se dit, forcément, mais de les voir rire tous, de la voir rire de l’intérieur, je ris également.

Hoda s’enquiert souvent de mon état. Elle ne demande rien mais est passée professionnelle dans le décryptage des traits. Elle me regarde et je me contente de hocher la tête pour lui signifier que oui, I’m okay, je t’assure, oui, merci, ça va . Le soir, harassée par la marche, la pollution et les questions, c’est toujours moi qui descends la première. Hoda s’est installée un matelas sur le sol et me laisse son lit. Quand elle vient se coucher quelques heures plus tard, je la sens qui, systématiquement, remonte la couverture sur mes épaules. Je ne bronche pas, me rendors presque aussitôt mais reste profondément bouleversée par ce geste qu’elle répète du bout des doigts toutes les nuits, les ongles dans la laine, sans faire de bruit. Avant de quitter la ville, je m’en vais embrasser sa mère, merci infiniment, merci je dis. Elle trace, périlleusement, le dessin d’un mot persan sur l’oreiller posé à ses côtés. Hoda et moi sommes penchées, patientes et attentives, sur son mouvement lent. She says you come back when you want , me traduit Hoda. Dans la rue, je tente, dans mon étreinte, de transmettre à Hoda l’amplitude de ma gratitude. Elle me sourit. We don’t need to say it , elle me dit. On n’a pas besoin de se le dire , j’acquiesce, avant de monter dans le taxi.

Où suis-je pour vous quand je ne suis pas là ? Où me rangez-vous, où me donnez-vous rendez-vous ? Je veux dire dans quelle région consciente, sous quelle couche de votre épiderme ? Peut-être nulle part, peut-être là, peut-être ne suis-je tout simplement pas. Je ne me suis, à vrai dire, posé cette question qu’une seule fois. Tout de suite j’ai pensé : en tout cas, là où je suis, vous êtes là. J’étais partie chercher la solitude en Iran : je ne l’ai pas trouvée. Pas trouvée dans les multiples chambres d’hôtel, pas trouvée dans les lits jumeaux dont l’un réceptionnait mon corps, l’autre mon sac. Pas trouvée sur les tables de restaurant, dressées pour deux, pas trouvée dans mon reflet sur les couverts à l’envers, restés propres. Pas trouvée lorsque la douanière, offusquée et cachant brutalement ma tresse sous mon voile, a demandé :

are you with your husband ?

Pas trouvée dans les villes, ma solitude, pas trouvée dans les déserts, pas trouvée. Je me suis dit : alors c’est ça, d’être peuplée, d’être faite d’additions, de liens, de complexité ?

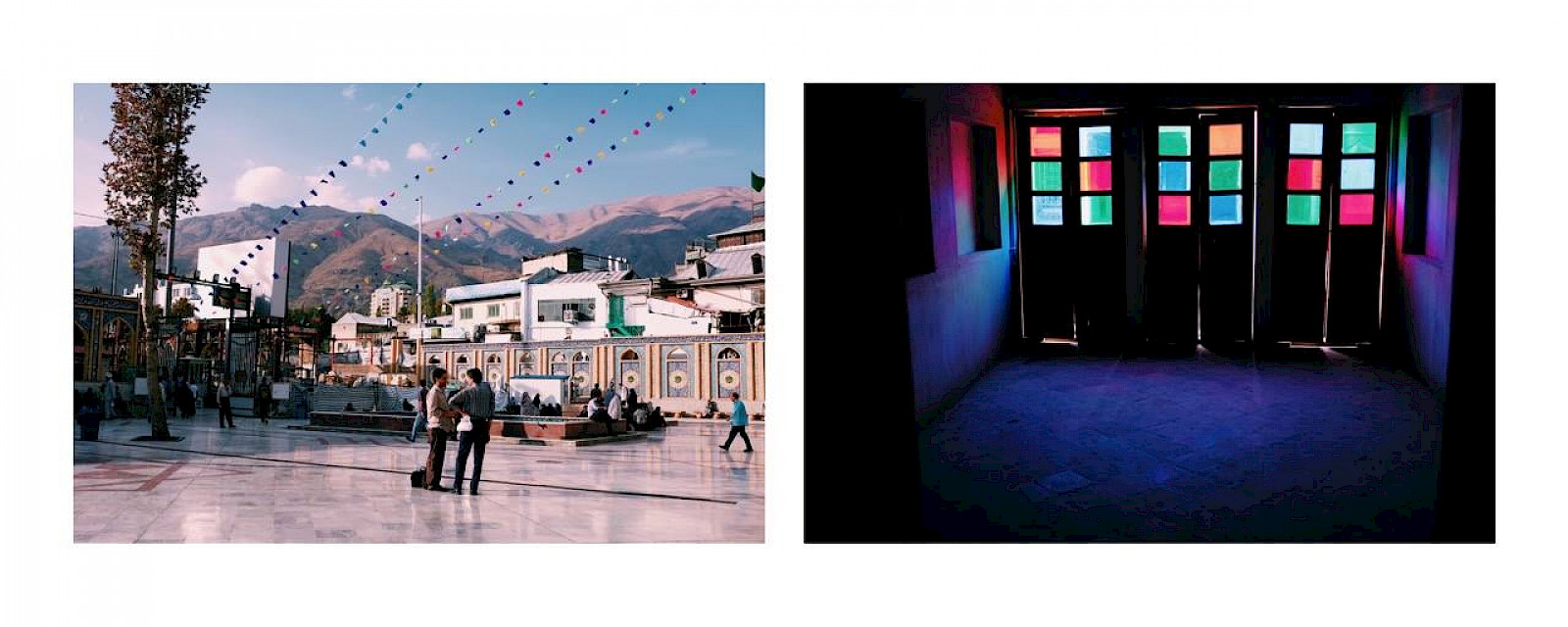

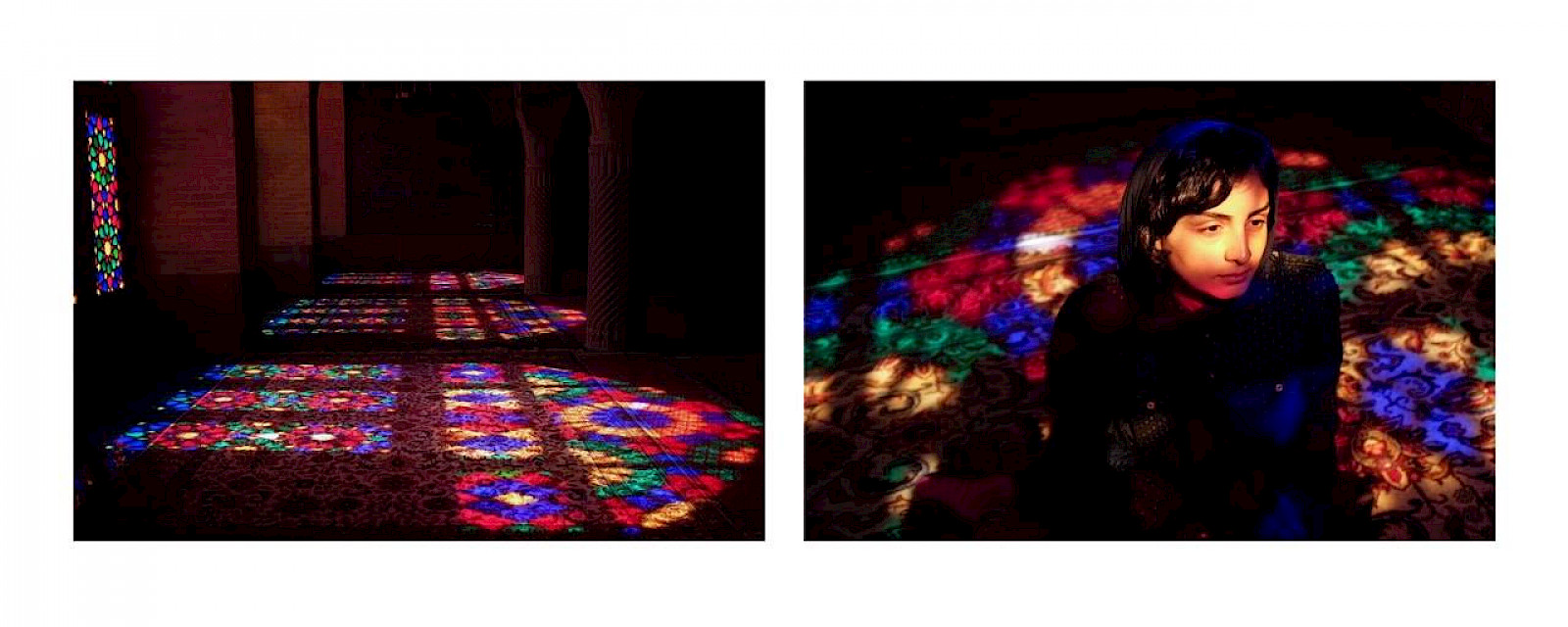

Où étais-je alors que je n’étais pas là ? J’étais dans l’avion à côté d’un homme qui voulait m’envoyer du safran par la poste, pour remercier Allah de m’avoir mise là. J’étais à Téhéran, ceinturée par les montagnes, où la pollution stagne, où la fièvre gagne. Je les laissais agripper tour à tour mon poignet, y glisser de l’essence de roses. Alors j’embaumais, oui, pour tout le pays. J’étais dans l’eau tiède et infestée de méduses du golfe persique, prévenue par les garçons – go down, go down ! – qu’un bateau passait au loin, qu’il me fallait l’apnée pour n’être pas repérée. J’étais dans les quartiers mouvementés de Shiraz, à les regarder faire de la magie noire. J’étais avec Ali et Ali, à lire de la poésie. Je prenais un verre dans un café branché aux côtés de ces jeunes filles qui, sous un voile noir, cachent des cheveux bleus. J’étais empoignée de nuit, terrorisée, par un Bassidji. J’essayais de partager les cris de joie quand venait la pluie. Je soutenais son regard, fort et droit, quand il jouait du daf pour moi. Je me promenais sous les cèdres ou les peintures symétriques. Je mordais dans le fruit qui m’était tendu. J’étais allongée sur le marbre, dans la mosquée d’Esfahan. Je lui tenais la main, pour ne pas trébucher, dans les montagnes d’Abyaneh. J’étais assise à terre dans une cahute de pierre, au milieu du désert de sel. Je l’écoutais me parler d’une nostalgie que je ne pouvais pas comprendre, celle d’une école et d’un quartier rasés. Je le croyais alors qu’il disait que personne ne lui manquait jamais, mais que tu me manqueras , tu sais. J’étais muette, pour cacher ma langue, aux tables communes du petit-déjeuner. J’étais coincée quand, pour m’exclamer d’horreur ou d’admiration, ma langue me sautait à la gorge, quand je disais tout haut : ah, c’est beau.

C’était la première fois, ce jour-là, que je croisais d’autres étrangers. J’ai descendu deux à deux les marches de l’escalier, ai tendu ma main à cette dame âgée. Elle a souri, puis n’a pas pensé si bien dire quand elle s’est exclamée : you, you can close your eyes and jump !