@Anima2016

Du 5 au 14 février 2016, le festival Anima, installé place Flagey, a mis à l’honneur l’animation sous toutes ses formes : courts et longs métrages, animation classique et expérimentale, grosses productions et œuvres plus intimistes.

Deux rédacteurs de Karoo, Gaspard Breny et Bryan Schatteman, vous proposent un portrait robot de cette édition 2016 à travers une sélection de cinq films. Cette semaine, coup de projecteur sur Hana et Alice mènent l’enquête (2015) et Akira (1988).

Hana et Alice mènent l’enquête de Shunji Iwai

Hana et Alice mènent l’enquête de Shunji Iwai raconte l’histoire de deux jeunes adolescentes enquêtant sur la mort éventuelle d’un étudiant de leur école. L’investigation prend des proportions démesurées propres au caractère adolescent de nos deux protagonistes. Entre situations absurdes et moments touchants, l’œuvre d’Iwai fait rire autant qu’elle émeut.

Premier film d’animation de son réalisateur, Hana et Alice mènent l’enquête 1 est aussi le premier film que nous avons pu voir cette année au festival. Véritable petite douceur, il constitua une entrée parfaite dans notre semaine de projection.

C’était pourtant mal parti… Suite à un petit retard dû à mon inaptitude à apprécier le temps et la durée, nous voilà installés à l’extrême droite d’une salle comble. Outre l’inconfort du symbole, cette position ne favorise pas la vision optimale d’un film quel qu’il soit – il faudrait toujours occuper les sièges du milieu, mais là est le luxe du spectateur occasionnel. Le film commence, on éteint son téléphone portable, on tousse un peu parce que le temps hivernal le permet, silence dans la salle !

Premières images, premier choc ! L’animation des personnages semble cruellement manquer de fluidité et de savoir-faire technique. Échange de regards intrigués avec mon camarade. « Mal parti », vous dis-je.

Cependant, une fois passé cet étonnement, le film dévoile peu à peu toute la richesse de sa conception visuelle. Ce qui semblait a priori un défaut se révèle être une brillante idée de mise en scène. Les personnages, plongés dans des décors somptueusement dessinés, s’en détachent par leur animation graphique. Ils ne se fondent pas dans la réalité dont ils font quotidiennement l’épreuve. Par ce décalage, le réalisateur développe son point de vue sur les protagonistes, en mettant en relief les diverses bizarreries qui les constituent. Une formidable galerie de caractères est ainsi dépeinte, avec en filigrane une certaine idée de l’adolescence, où la non-conformité, qu’elle soit physique ou stylistique, rythme les attitudes.

Outre le sens visuel dont il fait preuve, Shunji Iwai insuffle à son récit un rythme où les gags absurdes et les situations cocasses s’enchaînent efficacement. Si cette absurdité devient une mécanique quelque peu répétitive à la longue, elle provoque néanmoins régulièrement le rire. Iwai réussit également à distiller de véritables scènes d’émotion qu’il traite et désamorce tout à la fois avec légèreté et douceur. La bande son soutient ce ton léger et nous envoûte ici et là par quelques fulgurances.

On notera un clin d’œil au film Vivre d’Akira Kurosawa (1952) dans le passage où Hana suit un vieil homme qu’elle pense être le père du garçon sur lequel Alice et elle enquêtent. Shunji Iwai reprend le même décor du restaurant, dans lequel une jeune fille fête bruyamment son anniversaire avec des camarades, ainsi que le ton de certains dialogues qui suggèrent la solitude d’un vieil homme. Tout dans ce personnage de Hana et Alice mènent l’enquête rappelle le vieux Kanji Watanabe de Vivre , interprété par le célèbre Takashi Shimura, tant sa posture, sa voix, son attitude, etc. sont semblables. Iwai pousse même la référence jusqu’à reprendre la fameuse balançoire, emblème du film de Kurosawa, dans une très belle scène où Hana se balance très rapidement alors que le vieil homme peine à faire un mouvement.

Hana et Alice mènent l’enquête est donc une œuvre drôle et touchante qui évoque les années de l’adolescence, le temps qui passe, l’époque où l’imagination servait à se créer un monde alternatif plein de surprises et de mystères. Ce film fait écho à l’enfant que nous étions, tout simplement.

Akira

de

Katsuhiro Ōtomo

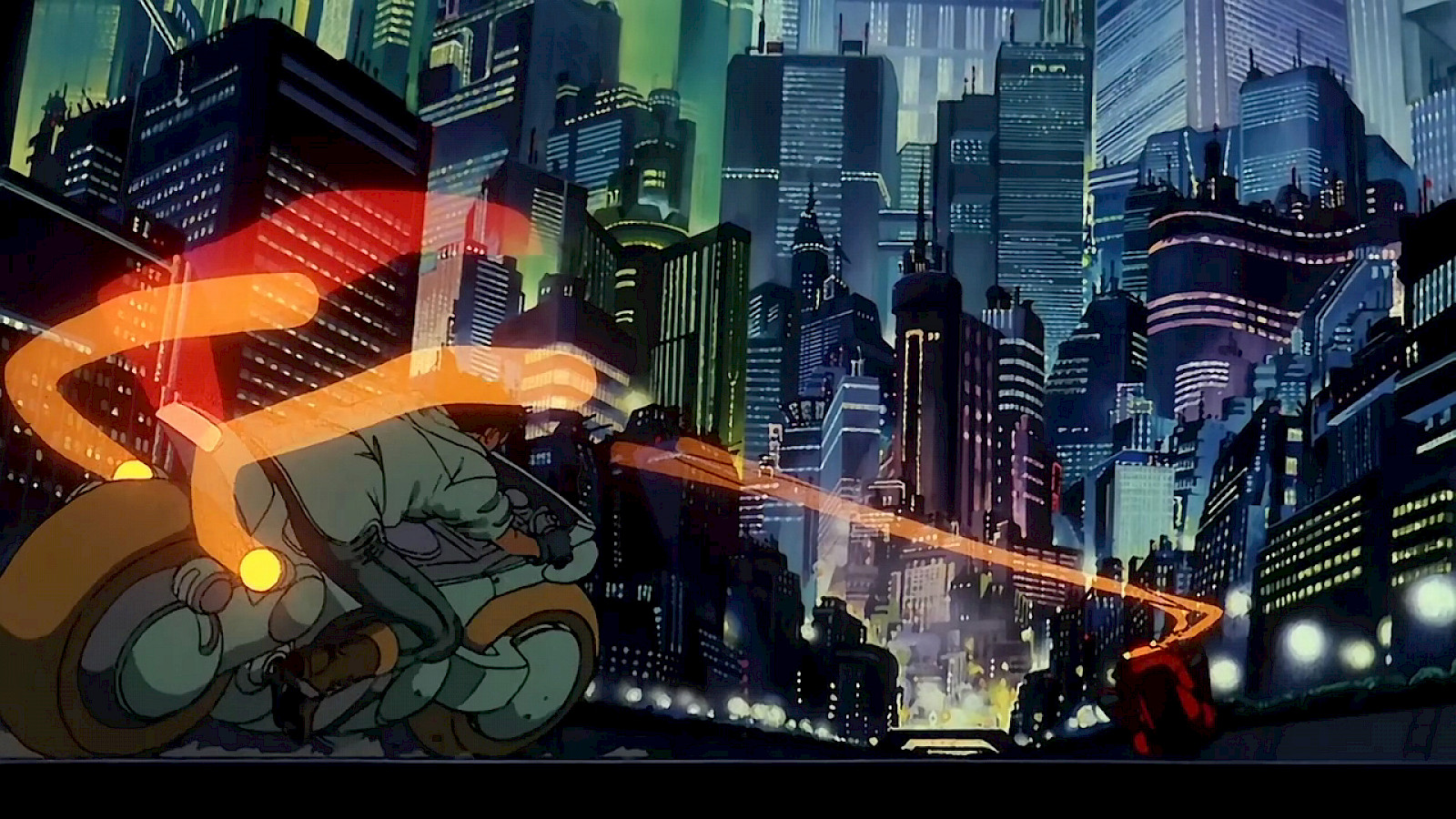

Mercredi, 21 h 30. Nous retrouvons le Studio 4, la plus grande salle du festival, qui est cette fois-ci comble. La raison en est simple : c’est ce soir que le festival projette Akira , long métrage d’anticipation tenu pour une des œuvres charnières de l’animation japonaise moderne. Son esthétique et ses thèmes d’une grande maturité (les manipulations génétiques, la dictature, le désœuvrement et la violence d’une jeunesse née au lendemain de la guerre…) y sont pour beaucoup.

Le film raconte, dans un Tokyo futuriste et décadent, la lutte opposant Tetsuo, jeune mutant ayant acquis des pouvoirs surhumains après avoir subi des expériences militaires, à son ancien ami Kaneda, chef de bande.

La décision des programmateurs de montrer le chef-d’œuvre de Katsuhiro Ôtomo dans une copie remastérisée exhale un petit parfum de nostalgie, mais elle offre aussi un sacré coup de pub au festival. Dans la salle se remarquent de nombreuses têtes que nous ne croiserons plus, mais qui auront découvert le festival grâce à ce film. Il devient vite clair que beaucoup ont fait le déplacement uniquement pour voir le long métrage d’Ôtomo. Un « sondage » réalisé par la présentatrice du festival nous permettra de découvrir, avec un certain amusement d’ailleurs, que la salle se compose de quelques fans de la première heure et d’une majorité de jeunes friands d’animation japonaise. Comme cette jeune fille arborant la veste emblématique de Kaneda, avec au dos un écusson en forme de gélule. Voilà un amusant témoignage de la popularité fulgurante qu’a connue l’animation japonaise depuis l’importation des premiers dessins animés dans les années 1980.

Redécouvrir un grand classique, quel qu’il soit, c’est aussi une question de cadre. Et pour cela, le Studio 4 remplit son rôle à la perfection. La taille imposante de l’écran permet en effet de profiter du moindre grain de l’image. Mais c’est surtout la bande sonore qui profite de l’excellente acoustique de la salle, qui accueille d’habitude des concerts. Celle-ci permet de redécouvrir le soin particulier apporté par Ôtomo au mixage sonore, qui participe intimement à l’ambiance angoissante et paranoïaque du film.

Dès sa première séquence, Akira nous propulse dans une spirale de violence, sous la forme d’une sanglante poursuite en moto. Le ton est donné d’emblée : nous entrons dans un territoire de survie, où le moindre recul et la moindre concession seront fatals. Dans ce monde décadent d’un néo-Tokyo post-nucléaire, chacun lutte pour sa survie.

Mais avec Ôtomo, la lutte pour la survie se transforme en une folie meurtrière, qui dénature la place de chacun dans la société. Les jeux d’enfants se sont changés en combats meurtriers à moto ; les militaires prennent le pouvoir afin de défendre une ville qu’ils haïssent ; les politiciens s’enferment dans des conflits d’égo ; les catastrophes nucléaires n’ont quant à elle pas découragé les scientifiques de poursuivre leurs chimères, à l’écart de cette société en perdition.

Tout autant que la folie, c’est le sentiment de solitude des personnages qui nous marque. La démesure des superbes décors imaginés par Ôtomo concourt à écraser l’individu, en faisant de lui une chose insignifiante à la merci des prédateurs (militaires, scientifiques…) de ce monde en décrépitude. Un bel exemple en est donné lorsque Testuo, après avoir échappé à l’armée, se terre dans un stade olympique en construction. Seul sur un trône de pierre surplombant l’arène, il contemple un chantier dévasté, reflet de sa solitude et de sa fureur face à la société qui l’a vu naître.

L’excellent travail sonore, mobilisant des sons étranges, parfois graves, parfois tintants, ajoute à cette dimension de solitude une teinte de paranoïa. Si chacun vit seul pour sa survie, la menace des prédateurs pèse à chaque instant.

Si le film constitue aujourd’hui encore un tour de force esthétique et sonore, on peut toutefois s’avouer moins convaincu par la conduite de son récit, qui se révèle assez cryptique et confus, passé le premier choc de la déflagration des images. Le propos n’est pas toujours clair, et les questions qu’il soulève ne peuvent trouver réponse qu’en retournant au manga dont il est tiré, et qui était encore en cours de publication à l’époque de la sortie du film. Il faut toutefois rendre à César ce qui lui appartient, et reconnaître à Akira une influence considérable sur de nombreuses productions subséquentes de l’animation japonaise : ainsi la série Evangelion ou encore le cycle Ghost in the Shell , dont un nouveau film était justement programmé par Anima cette année. Un joli clin d’œil.

Gaspard Breny et Bryan Schatteman.