Karoo se penche pour vous sur le dernier livre de Joseph Andras, Kanaky . Un récit politique et poétique, une recherche mémorielle et plurielle sur l’indépendantiste kanak Alphonse Dianou.

Avril 1988. En France l’élection présidentielle approche. Jacques Chirac, premier ministre cohabitant, veut faire chuter le président François Mitterrand. Deux jours avant le premier tour, des indépendantistes kanaks tentent d’occuper la gendarmerie d’Ouvéa, une petite île au nord de la Nouvelle-Calédonie. Les gendarmes résistent, quatre sont tués par les assaillants. Dépassés par les événements, les kanaks prennent en otage les gendarmes restants, se séparent. Un groupe va vers le sud et libère rapidement ses prisonniers. L’autre va vers le nord et se cache dans une grotte sacrée.

Quelques jours plus tard, les militaires français prennent d’assaut la grotte. Bilan : dix-neufs kanaks et deux soldats français tombent. Un bain de sang. Or, le décompte officiel élude les exécutions sommaires, les tortures et les brimades dont ont souffert les survivants de la grotte et les tribus alentours. Il ne mentionne pas non plus le sort d’Alphonse Dianou, leader du groupe kanak, fait prisonnier et à qui on a pratiqué un « massage cardiaque à coup de rangers ». Deux jours après le massacre d’Ouvéa, François Mitterrand est réélu à la présidence de la République Française. Jacques Chirac le sera sept ans plus tard.

*

Une petite étoile filante, discrète, rouge comme le fer qu’on bat à la forge… voilà comment Kanaky de Joseph Andras a traversé la dernière rentrée littéraire. L’auteur a le don d’être toujours juste dans son contretemps. S’il s’entoure d’un certain mystère, refusant la mondanité inhérente au train médiatique, il ne tombe ni dans la stratégie ni dans l’iconisation. Ses rares interviews laissent entrevoir un artisan ; un écrivain assidu, plume liée à son travail d’écriture et à ses engagements. Une rareté dans le paysage de la grande édition.

Kanaky est à la fois ambitieux et mesuré. À travers l’histoire d’Alphonse Dianou, militant kanak passé d’un pacifisme intégral à la prise d’otage des gendarmes français, l’auteur veut faire parler l’histoire et l’État. À la première, il offre une tribune, pour raconter la vérité – c’est-à-dire l’entremêlement complexe des vécus, des points de vue, des sentiments… La vérité des subjectivités multiples qui font la vie quotidienne et les évènements extraordinaires comme le massacre des preneurs d’otage par les militaires français. Au second, il veut faire avouer l’inavouable, le crime dissimulé derrière le maintien de l’ordre républicain dans les anciennes colonies. L’énième conséquence de la rapacité coloniale française dont la gauche n’a jamais su se défaire et a même, trop souvent, défendu l’héritage.

Comment ne pas penser aux journées d’octobre 1961 quand les policiers français ont tué, éborgné, blessé, balancé à la Seine des centaines d’Algériens, de « musulmans français », dans l’indifférence ou l’enthousiasme d’une partie de la société ? Il a fallu une vingtaine d’années pour que la responsabilité des autorités françaises soit pleinement reconnue, diffusée et enseignée. Cela fait justement vingt ans depuis Ouvéa. Comme s’il fallait toujours le passage d’une génération, c’est-à-dire la disparition d’un certain nombre d’acteurs et l’apparition de nouvelles voix, pour envisager correctement les meurtres officiels. Andras, bien sûr, ne bouleverse rien à lui seul. Il s’inscrit dans une lame de fond mémorielle et collective.

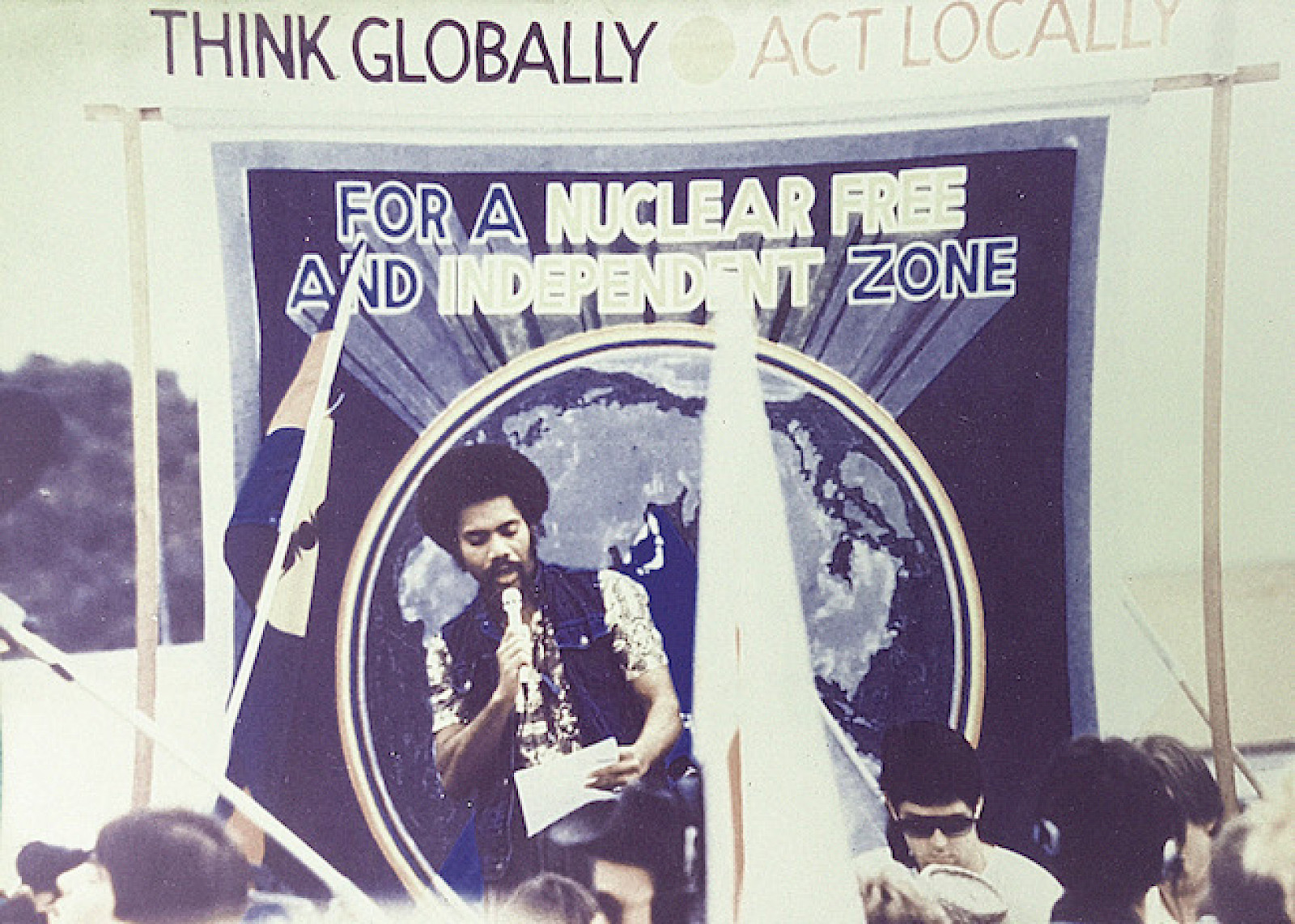

Je disais : un livre mesuré. En effet, son but n’est pas de toucher à l’histoire ou à l’universel. À la différence de nombreux auteurs tombés dans la facilité des concepts à majuscules, Andras interroge un mythe – ce qu’il décrit, dans le livre, comme « une idée plus du sang » – celui d’Alphonse Dianou. Avant d’être un compagnon, un père, un camarade, un pacifiste, un ancien étudiant en théologie, avant d’être lui-même, il est devenu la figure ignominieuse de l’ennemi de la nation, tueur de flics à la machette, boucher sanguinaire et cruel… Kanaky s’attaque au mythe et le renverse par l’enquête, la recherche, la curiosité et l’empathie humaine. Dianou n’est pas un démon ou un ange mais une personne, investie par un combat, enchevêtrée dans un ensemble de contradictions déchirantes : la colonisation violente et la volonté d’indépendance du peuple kanak, la marchandisation des vies et la lutte contre le capitalisme importé d’Occident, la realpolitik et les règles de vie ancestrale.

Andras le raconte avec tendresse, non seulement vis-à-vis des différents protagonistes qu’il a rencontrés pendant ses deux voyages en Nouvelle-Calédonie mais aussi d’anciens militaires ou officiels de l’autre camp. Son regard décrit le réel en lui donnant une perspective. C’est ce qui fait toute la subtilité de son approche : se confronter à la réalité, éviter la fiction mais non la littérature ni même la poésie. Comme le dit l’auteur :

Le journaliste examine, l’historien élucide, le militant élabore, le poète empoigne ; reste à l’écrivain de cheminer entre ses quatre frères : il n’a pas la réserve du premier, le recul du second, la force de persuasion du troisième ni l’élan du dernier. Il a seulement les coudées franches et parle à même la peau, allant et venant, quitte à boiter, entre les certitudes et les cancans, les cris du ventre et les verdicts, les larmes aux yeux et l’ombre des arbres.

Le style de l’auteur, déjà bien affirmé dans De nos frères blessés , n’a pas changé. Il est toujours bâti sur la ligne de crête, en équilibre ; ensemble de rocs, de brisures, de lignes qui se croisent et de courbes qui crèvent… La beauté de la langue d’Andras, sa poétique, ne sont ni classiques ni académiques. Il assemble les mots avec une aisance qui frise parfois la désinvolture mais rate rarement sa cible ; il use des mots et des sons courants, quotidiens, pour trancher, cogner, caresser. Les formes qu’il manipule sont en parfait accord avec son engagement : une langue parlée, tirée, parfois trop bien pendue mais jamais pédante ; jamais méprisante ou hautaine.

Après trois livres – De nos frères blessés , S’il ne restait qu’un chien (poésie) et Kanaky –, Andras donne consistance au rêve un peu fou de voir renaître une littérature à la fois radicale et populaire. Ses livres renouent avec la tradition de l’écrivain engagé, ne délaissant pas la recherche stylistique mais ne s’enfermant pas non plus dans l’exercice expérimental difficile d’accès. La voix de l’auteur est habitée par celles du peuple – ces sujets, d’ailleurs, y renvoient toujours : peuples algérien et pied-noir pauvres dans son premier livre, peuple portuaire de la ville du Havre dans S’il ne restait qu’un chien , peuples kanak et caldoche dans celui-ci.

Son approche formelle ne singe d’ailleurs pas les traditions que j’évoque. Kanaky n’est pas une resucée d’existentialisme, ni une œuvre prolétarienne (même si une étude complète trouverait sans doute des indices de filiation avec ces deux courants). En fait, la position de l’écrivain-enquêteur, la transparence de la narration, le questionnement meta sur sa démarche d’écriture et les changements réguliers de registre (récit, témoignage, enquête, analyse, plongée poétique) le situent dans une veine très contemporaine, également héritière du nouveau roman et de la non-fiction.

Mais la force d’Andras est de dépasser totalement les contraintes de ce genre et de refuser l’auto-limitation de l’écriture en poétisant. Une comparaison avec un autre ouvrage paru l’année dernière, traitant d’ailleurs d’un thème proche, le sacrifice politique, éclaire d’ailleurs la particularité d’Andras. Dans la Vie brève de Jan Palach (Le Dilettante, juin 2018), Anthony Sitruk rebrousse le fil d’une autre figure de la contestation politique. En 1969, le jeune étudiant tchécoslovaque Jan Palach s’immole sur une place de Prague. Il veut dénoncer la répression qui plombe le pays suite à l’invasion soviétique de l’année précédente.

Sitruk a recours aux mêmes procédés qu’Andras : narrateur, il fait explose les étapes de son écriture, de la curiosité initiale jusqu’au voyage en République tchèque. Il cherche à comprendre la personnalité de Palach et le contexte politique de son geste, sans faire disparaître l’humain derrière le sacrifié. Le rapport entre faits et fictions, mémoire et histoire, se trouble sans jamais basculer totalement d’un côté ou de l’autre. Néanmoins ce sont ces différences qui sont les plus frappantes : Sitruk écrit dans un français parlé, parfois familier ; son narrateur conserve une aura démiurgique, faisant le récit plus que vivant en lui ; la dernière partie, purement fictionnelle, est sans doute le plus grand défaut du livre, parce qu’elle perd en sincérité ce qu’elle ne gagne pas en puissance évocatrice.

La Vie brève de Jan Palach est un bon récit, aux intentions profondes et au résultat probant. Mais il ne parvient pas à se défaire des limites de son approche, stylistique et narrative. Kanaky , s’il accepte un certain nombre de codes de son époque, et évite donc le passéisme, ne les laisse jamais dicter la limite du possible. Unique dans le présent, il montre qu’une littérature est toujours possible, même dans les ruines des écoles, des chapelles et des courants. Source de plaisir et d’intelligence, l’œuvre d’Andras fera date. Et ceux qui y adhèrent attendront ses prochains ouvrages avec une patiente confiante. Un écrivain s’affirme, que demander de plus ?