Karoo se penche sur le nouveau film de Florian von Donnersmarck, réalisateur du bien connu La Vie des autres . Une nouvelle production qui parle d’histoire, d’art, de création et bien sûr, d’amour.

Comment est-il possible que Werk Ohne Autor ( WOA ) soit passé presque inaperçu dans le paysage cinématographique de ce début d’année ? Le dernier long-métrage de Florian von Donnersmarck a pourtant la puissance d’un grand film, d’un film-choc qui bouleverse ses spectateurs et les laisse marqués au fer rouge, tanguant à la sortie du cinéma. En Allemagne, il a suscité de féroces débats médiatiques et de l’autre côté de l’Atlantique, le New Yorker lui a consacré un long article. Le public belge, en tout cas, ne s’y trompe pas : début mars, il faisait encore salle comble au Vendôme, après quatre semaines d’exploitation et malgré ses trois heures de pellicule.

Le long-métrage suit l’histoire du peintre Kurt Barnert (Tom Schilling), sur une période de trente ans, de sa petite enfance sous le régime hitlérien jusqu’à ses premiers succès critiques en RFA dans les années 1960. Ce personnage est directement inspiré par le peintre contemporain Gerhard Richter (qui a par ailleurs largement dénoncé ce « biopic », j’y reviendrai plus loin). À la fois film d’apprentissage et grand récit sur la séparation de l’Allemagne entre l’Est et l’Ouest, le long-métrage est construit en trois temps : l’enfance, la jeunesse et l’âge adulte, correspondant chacun à une « période artistique » : la créativité brute, le réalisme socialiste et l’art contemporain, au croisement de la photographie et de la peinture.

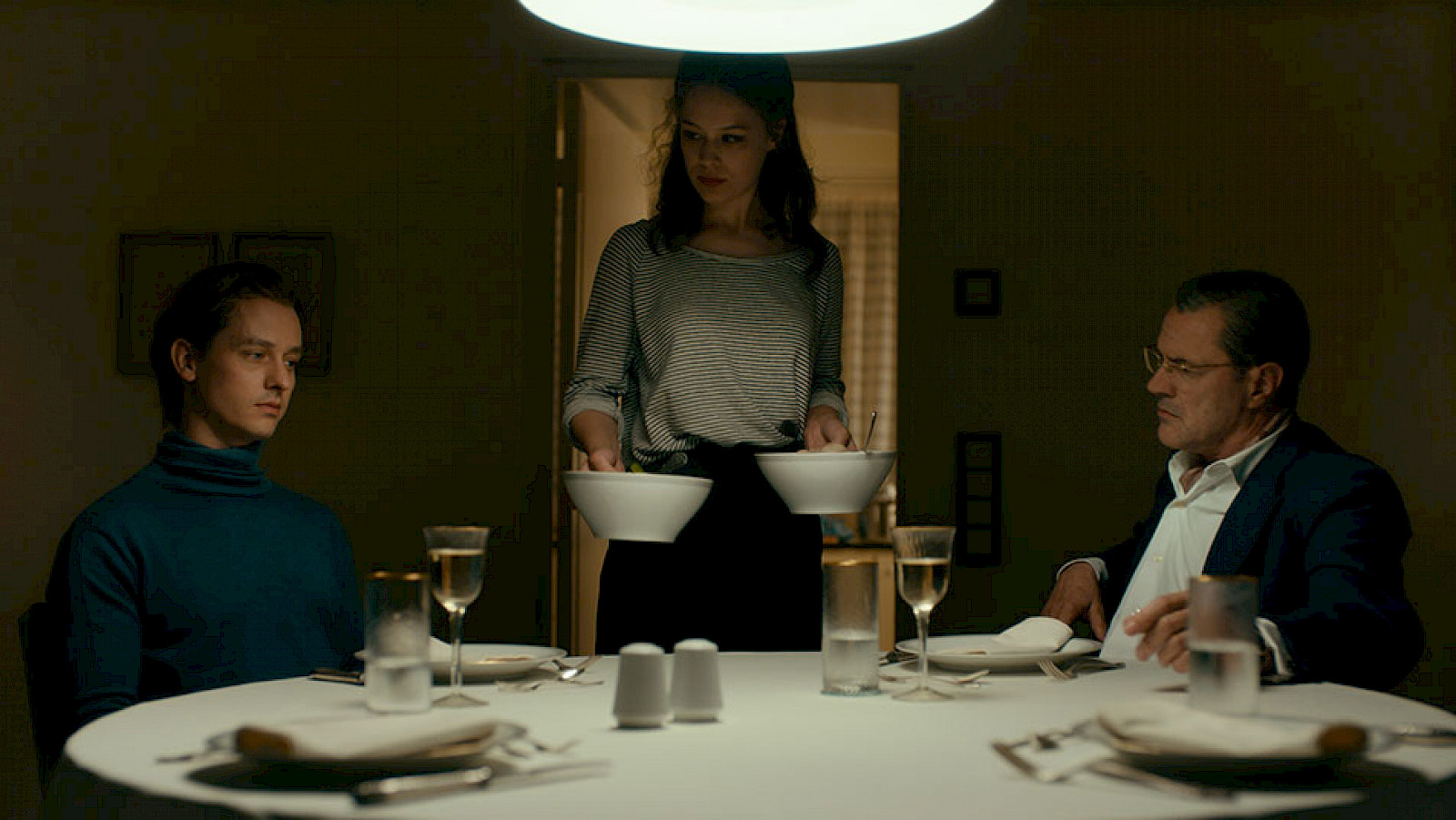

WOA est avant tout une fresque romanesque. Ses personnages sont forts même quand ils sont secondaires ou tertiaires. Le chef d’un atelier communiste ou le concierge d’une école d’art de Düsseldorf ont tous deux droit à un traitement à part entière. Leurs personnalités ne sont pas décoratives ou fonctionnelles : elles semblent exister par-delà la diégèse du film. Au centre, non pas la figure de Kurt, mais l’ensemble de fils qui le relient aux autres. Son amour enfantin et déterminant pour sa tante (Saskia Rosendahl), sa passion charnelle et amoureuse pour sa femme (Paula Beer), sa haine larvée et bien motivée pour son beau-père (Sebastian Koch)…

Impossible de ne pas penser au premier long-métrage du réalisateur, La Vie des autres , qui avait déjà marqué les esprits. Il reprend ici la même recette : injecter dans l’Histoire une histoire humaine, relationnelle, basée sur les émotions diamantines de ses protagonistes ; une histoire à même de générer une identification forte et des réactions empathiques renversantes. WOA réussit l’exploit de faire tenir dans ses trente premières minutes une succession de scènes dramatiques allant du plus attachant au plus triste, tout en résumant l’horreur de la Seconde Guerre mondiale avec l’assurance d’un funambule.

Je pense en particulier à une séquence que je n’évoquerai qu’à grands traits pour ne pas gâcher son effet : celle qui met en parallèle le bombardement des Alliés sur Dresde en 1945 et les pires crimes du régime nazi. Il fallait un certain courage pour montrer la guerre dans toute son horreur : celle d’un régime eugéniste et assassin… mais aussi celle des démocraties occidentales réduisant en cendre une ville et plusieurs dizaines de milliers de civils à coup de bombes incendiaires. Donnersmarck personnifie les victimes dans une série de plans assez courts – évitant, du coup, le pure sensationnalisme – et construit l’élan narratif grâce à une vision poétique (des lamelles de papiers brillants tombant du ciel) suivie d’un plan grandiose et terrifiant de la ville endormie survolée par des centaines de bombardiers.

Si le début du film fonctionne comme un court-métrage, dans lequel Kurt est fréquemment absent au profit d’autres personnages fondamentaux comme celui de sa tante Elisabeth et du professeur nazi, cela ne porte pas du tout atteinte à l’intégrité de sa narration. Construite sur un motif en miroir, la fin répond au début, en reprenant presque entièrement sa structure1 . Le long métrage utilise aussi un effet en balancier : chaque scène légère, créative ou romantique est suivie d’une scène dramatique. Cela permet évidemment au réalisateur de jouer sur les registres mais surtout de ne pas basculer dans le mélodrame ou dans un réalisme froid.

Des motifs symboliques parsèment WOA et servent à fixer son sens, à la fois à travers l’écriture et la réalisation. Il y a bien sur la figure d’Elisabeth, celle de l’arbre qui symbolise la prise de conscience, celle du cadre/fenêtre à travers lequel il faut toujours regarder malgré la souffrance… La relation amoureuse de Kurt offre l’exemple d’un Œdipe heureux et le film ose montrer comment la sexualité de l’adulte s’est construite vis-à-vis des souvenirs de l’enfant. Donnersmarck utilise parfois des effets littéraux, comme des flous (faisant échos aux premières œuvres de Barnert/Richter) ou des fondus au noir où la lumière baisse par paliers brusques avant de s’éteindre tout à fait. La scène du bouquet offert à Hitler est tournée de manière totalement subjective, avec une surexposition des blancs et un mouvement de caméra irréel.

La photographie, le jeu des acteurs, l’attention au détail dans la construction des décors – étonnement nombreux – et les costumes/maquillages participent tous du sentiment de véracité qui transpire du film. La musique orchestrale et minimaliste de Max Richter accompagne parfaitement la narration et le thème principal – « Portrait » – risque de vous accompagner, des jours après le visionnage. L’accompagnement musical est aussi une forme de citation : M. Richter est connu pour ses réinterprétations, notamment de Vivaldi, tout comme G. Richter s’est fait connaître en utilisant des techniques classiques (peintures, photographies) pour assembler de nouveaux motifs créatifs plus déconstruits et abstraits.

Le cœur de WOA est occupé par la question de la créativité. Qu’est-ce que l’art ? Une convention sociale ? Une réinterprétation du vécu individuel ? Une vérité transcendante ou au contraire nue, absolument banale et objectivable ? Donnersmarck a l’intelligence de ne jamais trancher. Même dans les productions soviétiques de Kurt, soumises à une codification drastique et à l’idéologie d’État, il y a comme une âme ; le film la montre en déconstruisant ces œuvres massives et en cadrant le détail qui demeure un espace de liberté pour le peintre. L’art contemporain est présenté à la fois comme une expérience réjouissante et foutraque, profondément sérieuse et ridicule…

La réussite artistique de Kurt, à la fin, tient à un ensemble de facteurs non-réductibles à une seule vision de l’art : à son talent, à son histoire personnelle, au hasard (le vent qui intervient comme un deus ex machina ), aux techniques classiques (reproductions photo-réalistes), au concept (collage, floutage, surimpression), au rôle de la critique (qui sort les mots de la bouche du peintre et les transforme en théories)… Le propos du long-métrage est, au final, que l’œuvre est en même temps celle de son auteur et de son époque, celle d’un individu et d’un collectif, d’une vision et de la chance… Il laisse au spectateur ou à la spectatrice le soin de choisir son sens général.

WOA n’est pas exempt de défauts. Quelques scènes frôlent ou tombent dans une forme de cliché hollywoodien que Donnersmarck parvient à éviter par ailleurs – je pense à la discussion entre le professeur nazi et l’officier soviétique juste après l’accouchement ou alors au « coup de chapeau » du mentor de Kurt. Les femmes n’ont pas la place qu’elles méritent, malgré des rôles incroyablement marquants. À ce sujet, la critique du Spiegel 2 , l’une des plus virulentes de la presse allemande, note que le regard porté sur les corps est typiquement masculin et la nudité y est parfois gratuite – cela ne l’empêche pas d’être, à d’autres moments, tendre et non-objectivante3 .

On peut regretter que la femme de Kurt ne soit pas plus développée dans le dernier tiers du film – on lui devine une carrière de modiste mais elle n’est jamais explicitée. L’attitude de sa belle-mère, qui joue d’abord un rôle d’allié, puis réagit cyniquement aux plans de son mari est assez incompréhensible. C’est d’autant plus critiquable que le film contient une charge critique sur le sort des femmes dans l’Allemagne de cette époque, qu’elle soit nazie (le sort d’Elisabeth), communiste (l’avortement « clandestin ») ou démocratique (le travail aliénant).

Comme je le disais au début de cet article, Gerhard Richter a renié publiquement le film. Comme le raconte de manière passionnante Dana Goodyear dans son article pour le New Yorker 4 , deux versions très différentes s’opposent : celle de Richter, qui réfute avoir voulu collaborer à la construction du long-métrage et qui regrette que sa biographie ait été malmenée ; et celle de Donnersmarck qui prétend au contraire avoir longuement discuté avec Richter et avoir obtenu de ces conversations de nombreux éléments biographiques et un certain enthousiasme du peintre pour le film. La vérité apparaîtra peut-être avec le temps5 …

Le lien entre Elisabeth et le professeur nazi est le cœur de l’intrigue du film, son moteur narratif. Il génère une ironie dramatique, c’est-à-dire une situation où le spectateur possède plus d’informations que les personnages. Et cette ironie est, jusqu’à présent, le cachet du réalisateur. C’était déjà un emmêlement d’ironies dramatiques qui faisait la puissance de La Vie des autres . Mais celui-ci utilisait les codes du huis-clos alors que dans WOA , Donnersmarck a fait le choix risqué de la fresque, de l’épopée romanesque s’étendant sur trois décennies et une multitude de lieux. Ce qui explique que le premier soit plus maîtrisé que le second.

Werk Ohne Autor est un œuvre polémique : soit irradiante soit irritante, elle fera rarement naître l’indifférence ou la neutralité. Son mélange alchimique entre une technique virtuose et une narration populaire lui donne la puissance de conquérir un public plus large que celui des cénacles habituels de cinéphiles. Ces derniers risquent de trouver dans WOA trop de facilité, trop de sentiment, trop d’un romanesque que le cinéma hollywoodien a largement perverti… Qu’ils se rappellent qu’un cinéma de la passion n’est pas un cinéma vulgaire et que la proposition idéaliste de Donnersmarck ne prétend pas montrer le vrai factuel ou objectif, mais créer sa propre vérité. Et, comme le dit Kurt, ce qui est vrai est beau.