Karoo a eu la chance de visionner avant sa sortie Au revoir là-haut d’Albert Dupontel. Situé dans le Paris de l’entre-deux-guerres, le film narre l’aventure tragi-comique de deux anciens poilus en butte à leurs blessures et à l’hypocrisie de la société française.

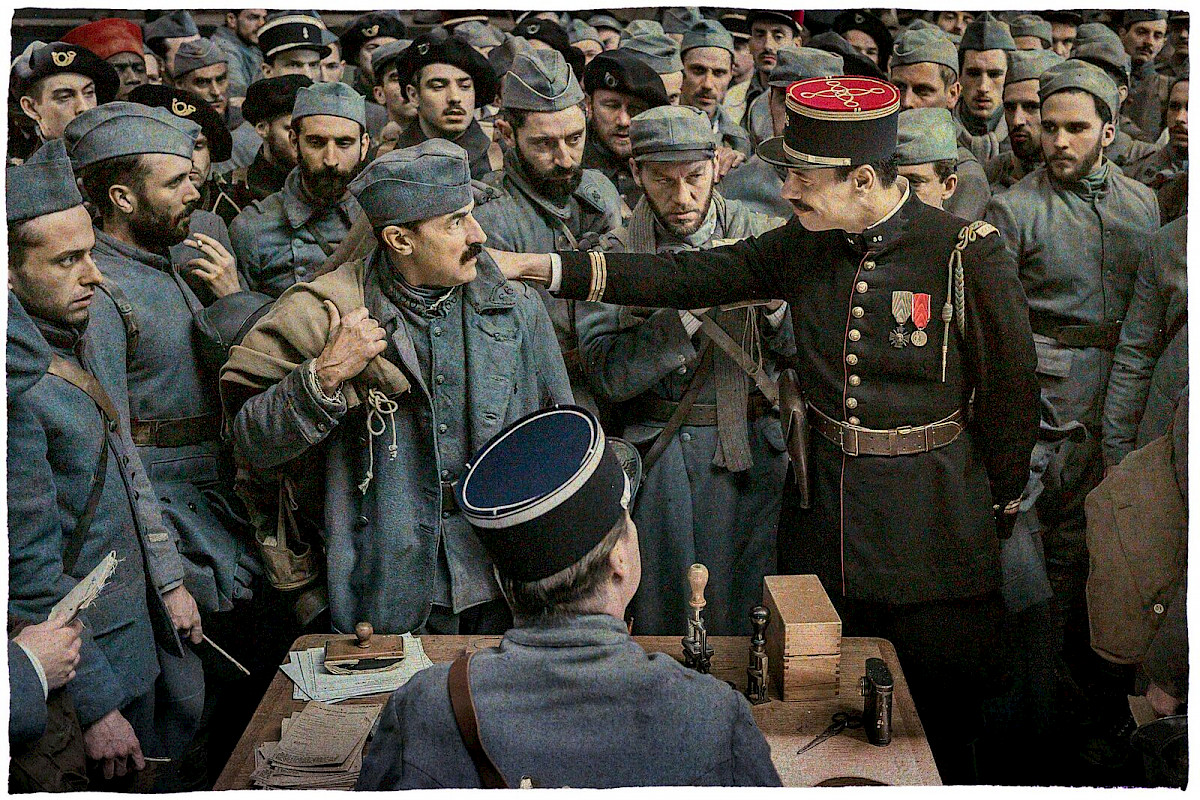

France, 1918. La Première Guerre mondiale est presque terminée – les soldats sont las des deux côtés du no man’s land . Tout le monde se terre, l’armistice est proche, pourquoi faire couler un sang dont des millions de litres ont déjà souillé les terres d’Europe ? « Pour la gloire de la Nation, et la mienne », pense Henri d’Aulnay-Pradelle (Laurent Laffite), noble officier en quête de promotion. Après avoir mis en scène la mort de deux soldats, il déclenche l’assaut de la cote 113 ; un point sur une carte d’état-major, des centaines de cadavres dans des trous d’obus. Albert (Albert Dupontel) gravit l’échelle, zigzague entre les balles et se trouve finalement enterré vivant dans un cratère. Obscurité, manque d’air, sa fin semble proche… jusqu’à ce que le jeune Édouard (Nahuel Pérez Biscayart) le sauve in extremis. Le temps d’un souffle, le gamin sourit. Puis le rebond vicieux d’un éclat le couche au sol. Albert a miraculeusement la vie sauve. Édouard, lui, a perdu toute la partie inférieure de son visage. Il est à présent une « gueule cassée », muette.

Disons-le d’emblée : le récit d’ Au revoir là-haut ne fait pas dans la cohérence ou le réalisme. Les relations entre les personnages sont souvent rocambolesques et l’intrigue avance la plupart du temps grâce à de petits artifices d’écriture. Le film, d’une manière générale, oscille entre une aventure légère où l’exagération sert la comédie et un drame historique sur la condition des poilus au sortir de la guerre. Albert Dupontel donne la primauté au rire, sans doute pour ne pas enfermer son spectateur dans un tourbillon de dépression et de trauma. Si le long métrage n’affronte pas en profondeur les questions sérieuses – le ressenti des gueules cassées, l’orientation sexuelle d’Édouard, le conflit de classe très présent entre les deux poilus miséreux et leur ancien officier aristocrate –, c’est pour mieux divertir et donner le ton de l’aventure. Ton qui est d’abord l’apanage des personnages/acteurs.

D’Aulnay-Pradelle est le stéréotype du salopard cynique : il est raciste, sexiste, marche sur les tombes des anciens combattants, fait fortune en arnaquant l’État. Dès sa scène de présentation, le spectateur est fixé : il apparaît dans l’ombre, une cigarette rougeoyante à la gueule. Laurent Laffite incarne parfaitement ce cliché d’aristocrate méprisant et nombriliste. Certains échanges entre les personnages, notamment quand ils impliquent Marcel Péricourt (Niels Arestrup) et le maire Labourdin (Philippe Uchan), sont particulièrement réussis et tournent quasiment au vaudeville. Même les interactions entre Albert, Édouard et Louise (Heloïse Balster, une petite fille qui devient l’interprète d’Édouard) sont joliment drôles : Dupontel arrive à faire ressortir une tendresse assez inattendue entre ses personnages, dans le contexte pourtant sombre de l’après-guerre. La réalisation donne au film sa dynamique : la caméra est mobile, parfois dans l’intime, parfois dans le tableau collectif – elle n’est pas sans rappeler, dans sa liberté de mouvement, certaines œuvres de Jean-Pierre Jeunet. Petit bémol, le réalisateur pêche parfois par ambition. Les scènes de guerre du début, par exemple, sonneraient un peu faux sans l’immersion sonore et l’attachement immédiat qu’on ressent pour les personnages.

Mais c’est quand le film sort de sa zone de confort qu’il surprend et fascine. La scène où Édouard se découvre le visage affreusement mutilé prend le spectateur à la gorge, même si la blessure est juste suggérée. Par la suite, le jeune homme, dessinateur talentueux, fabrique des masques pour dissimuler son stigmate. Ces nouveaux visages, laissant ses seuls yeux libres, sont souvent carnavalesques, bouffons, rigolards – le film bascule alors dans un onirisme inattendu. Comme quand Albert, une tête de cheval en papier mâché vissée sur les épaules, se balade dans la nuit pluvieuse avec une lanterne. La pellicule se charge de poésie et l’intrigue n’est plus qu’un socle assez secondaire.

Les effets du film parlent enfin d’eux-mêmes : reflets et miroirs reviennent sans cesse, presque avec obsession. Comme Édouard a découvert sa face mutilée en reflet, la caméra filme souvent au ricochet d’une surface – pour signaler l’ersatz ? La fausseté d’une société pleine d’hypocrisie et de mépris pour ses anciens combattants ? Parce que la réalité est trop dure à regarder en face ? Le regard, voilà la clé de lecture, l’axe central d’ Au revoir là-haut . Le regard d’Édouard surtout, la seule partie animée de ses visages masqués – on notera l’impressionnante prestation de Nahuel Biscayart qu’on avait déjà vu cette année dans 120 Battements par minute . Il parle au spectateur avec les yeux et nous rappelle que le jeu n’est pas qu’une suite de gestes mais, aussi, une étincelle au fond de l’œil. Ce n’est pas un mince exploit.

Le projet de Dupontel semble avoir été de produire une comédie dramatique française « à l’ancienne ». Dont les principaux ingrédients seraient : un scénario entraînant à défaut d’être toujours logique, une pléthore de personnages stéréotypés, une certaine touche artistique (ici, le dessin et les masques, ailleurs la musique ou la littérature), en fond l’histoire terrible de la France et la vie des gens de misère. Enfin, un humour presque théâtral et parfois un peu balourd. C’est d’ailleurs la seule grosse critique que je peux faire au film : sa manière de rire des femmes et des racisés. Un tirailleur sénégalais déterré et moqué, deux Chinois qui… parlent chinois (la blague est censée parler d’elle-même) et quelques femmes nues filmées en « plan poitrine ». Toutes ses scènes sont rattachées à Pradelle, comme si elles se justifiaient par sa méchanceté. Au contraire, elles me semblent parfaitement gratuites et nuisent même à la symbolique générale : comme Édouard, le Sénégalais, les Chinois et les maîtresses de Pradelle sont muets ; mais, à la différence d’Édouard, aucun ne se libère par la création, ils sont tous réduit à des objets de farce.

Je ne l’avais pas précisé jusqu’à présent mais Au revoir là-haut est adapté librement du livre éponyme de Pierre Lemaitre, qui a accessoirement obtenu le prix Goncourt en 2013. Le film est donc le résultat d’un travail d’adaptation et on pourrait croire que cet humour problématique vient du matériau de base… or, il n’en est rien. Le livre évite au contraire l’humour un peu grossier et, s’il présente des scènes de sexe, elles sont beaucoup plus surprenantes et intéressantes puisque c’est Pradelle qui y est réifié et non ses maîtresses. Un mot d’ailleurs sur l’adaptation générale : Dupontel a réussi à transcender l’histoire du livre – in fine une aventure historique un peu acide mais terriblement plan-plan – et ses choix de donner à Albert le rôle de narrateur ou de pousser le caractère des personnages à fond participent aux côtés appréciables du film. On peut juste regretter qu’il n’évoque pas aussi directement l’homosexualité d’Édouard.

J’ai ressenti, devant l’écran, une certaine nostalgie. Pas pour l’époque décrite, clairement dénoncée dans le sous-texte critique, mais pour un cinéma français d’aventure, à la fois comique et dramatique, qui se ferait rare. Dupontel signe avec Au revoir là-haut un film hommage, souvent drôle et touchant, parfois un peu maladroit. Film d’acteurs aussi et la présence de Niels Arestrup et de Nahuel Biscayart justifient en elles-mêmes un visionnage. Une œuvre imparfaite donc, mais agréablement rêveuse.