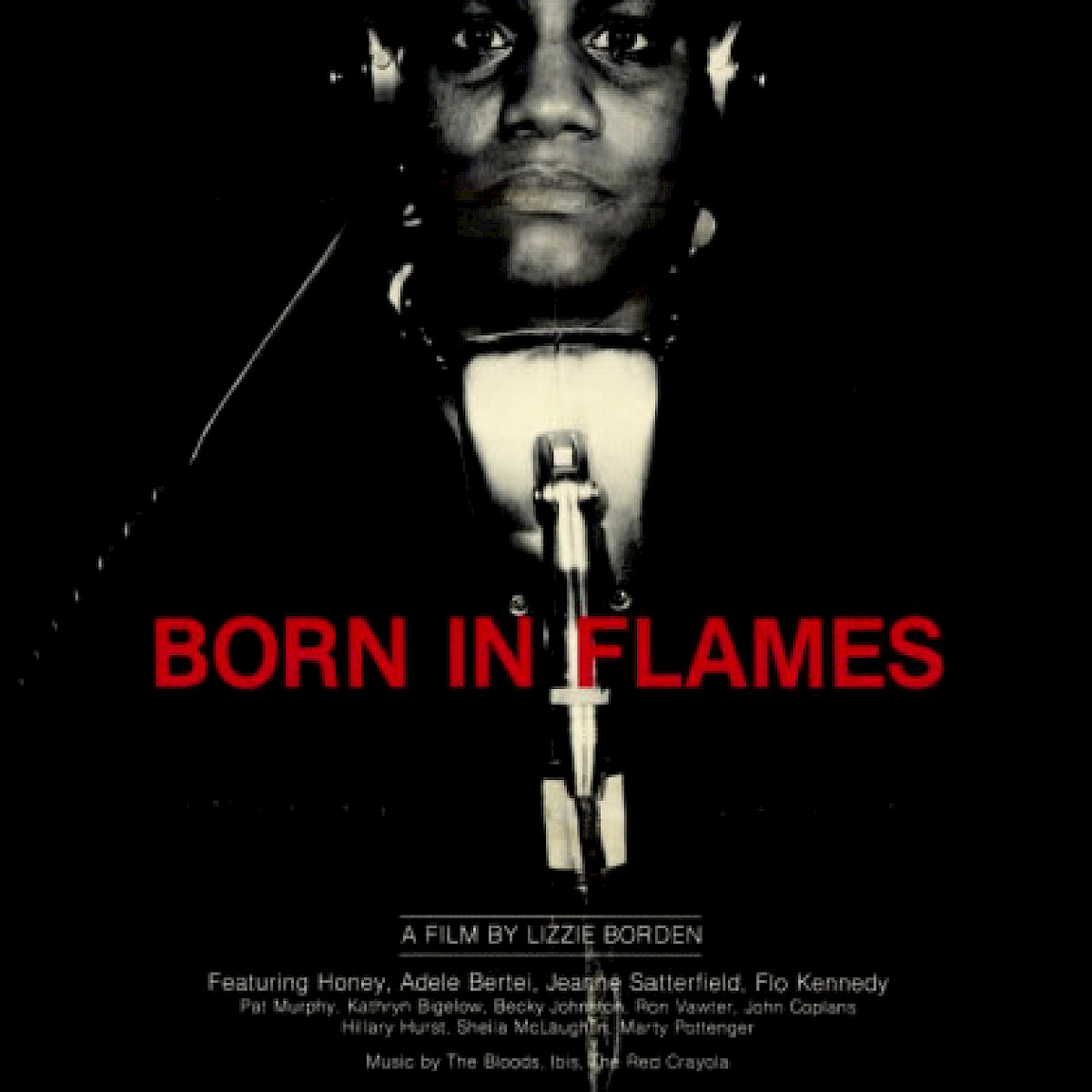

Cette semaine, arrêtons-nous sur un film rare, récemment projeté à la Cinematek dans le cadre d’une rétrospective de sa réalisatrice, Lizzie Borden.

Et si… l’histoire n’avait pas été la même ? Et si les États-Unis avaient connu une « révolution » sociale-démocrate dans les années soixante ? C’est sur ce présupposé que repose Born in Flames : le bipartisme républicains-démocrates a été balayé par un grand Parti socialiste et un État social fort. Achevé en 1983 avec un petit budget et baignant dans la contre-culture des années quatre-vingt, le film est une œuvre de critique sociale. Son monde n’est pas futuriste mais uchronique, il propose un passé (ou un présent) alternatif, forgé à partir de plusieurs modifications dans le cours de l’histoire connue.

La réalité de Born in Flames est donc différente de la nôtre, où les États-Unis incarnent à travers le monde le modèle d’un certain libéralisme. Dans cet univers, la misère et les inégalités ont-elles pour autant disparu ? Les officiels et les médias le prétendent. Certes, il y a encore de la pauvreté et du chômage, mais l’effort collectif, la solidarité et l’esprit de la révolution vont en venir à bout. Seulement, dans les rues et sur les chantiers, cette persistance des divisions sociales est vécue de plus en plus difficilement.

Surtout, le sexisme et le racisme perdurent. Les femmes sont les premières à souffrir de l’essoufflement du système des emplois publics et la ségrégation économique est toujours une réalité criante. Face à ses problèmes, le Parti met en garde contre la division : ceux qui désirent l’égalité, réelle et immédiate, sont des contre-révolutionnaires, des « sécessionnistes », des alliés objectifs des forces réactionnaires. « Vous les femmes, les Noirs, les hispaniques, les gays, les lesbiennes, ne voyez-vous pas que le Parti agit pour votre bien ? et que vos critiques ne font qu’affaiblir le grand mouvement de socialisation de notre société post-révolutionnaire ? »

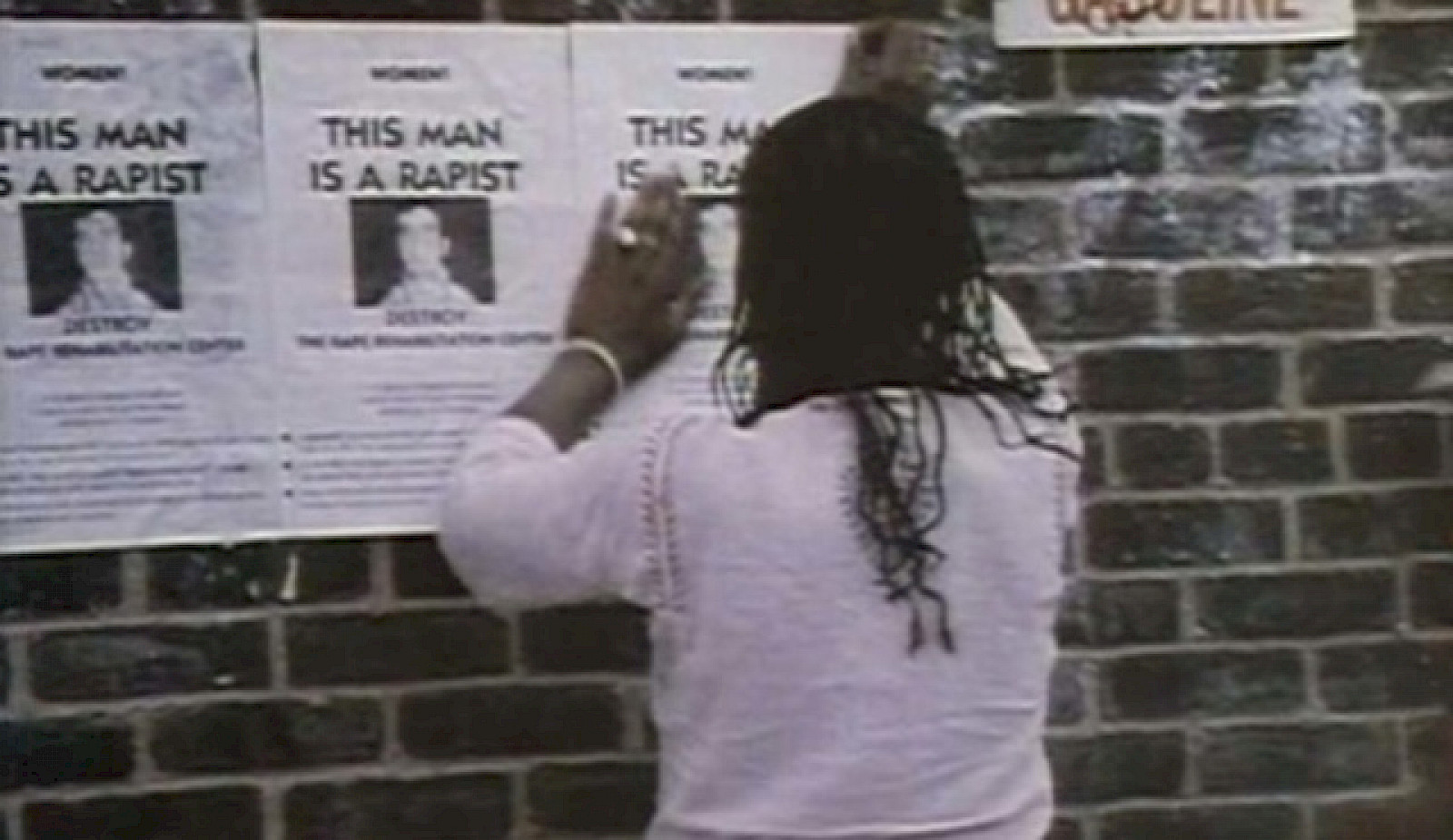

Ce paternalisme et cette hypocrisie dissimulée derrière de grands principes poussent certaines femmes à aller plus loin dans la contestation. Ainsi naît l’Armée des femmes. Un groupe horizontal, à la direction tournante, formé de cellules autonomes (ce qui déconcerte totalement les services de renseignement du Parti), dont la mission est d’abord d’aider au quotidien les femmes américaines. Puis, le temps passant et la misère croissant, l’Armée va devenir un outil de lutte : contre le harcèlement de rue, contre la monopolisation du discours par les hommes, finalement contre le Parti lui-même.

L’histoire de Born in Flames est une illustration de l’émergence du désir d’égalité et de son mouvement. Une révolution éclate et permet d’avancer dans certains domaines. Mais sa mémoire et le pouvoir qu’elle a engendré sont accaparés par une nouvelle classe dirigeante. Fidèles à l’esprit de l’égalité, les toujours-dominé.es se révoltent. On suit donc en parallèle la sclérose d’un ancien parti révolutionnaire, devenu parti officiel, et la croissance d’un mouvement de contestation, de la dénonciation de l’injustice à la lutte armée pour recréer un moment révolutionnaire. On voit d’ailleurs que le choix de la violence est conditionné par la réaction défensive de plus en plus violente du système : espionnage, propagande, assassinat (même accidentel) d’une figure de l’Armée, incendie des radios pro-contestation…

Et là où Borden est brillante, c’est dans sa manière de faire passer ce message politique complexe, dans un film de quatre-vingts minutes produit avec des bouts de ficelle. On a pu dire qu’elle usait d’un style « documentaire », or il me semble que ce n’est pas exact. Borden fait primer, peut-être par manque de moyens, le montage sur les procédés de narration classique. Dans Born in Flames , le montage est la narration. On suit consécutivement des membres de l’Armée des femmes, des espions du Parti, des animatrices de radios féministes, un groupe punk, le comité de rédaction féminin (mais bourgeois) d’une revue officielle… Et la réalisatrice n’hésite pas à entrecouper ces séquences avec des plans purement illustratifs ou contextuels. D’où, je pense, le mot « documentaire » qui revient quand on évoque le film.

Pourtant, c’est une véritable fiction, qui n’utilise d’ailleurs pas non plus les codes classiques du documentaire – comme une voix off neutre ou l’interview des protagonistes. Et si les personnages regardent souvent la caméra comme si elle existait bel et bien dans l’univers du film, c’est parce qu’elles sont toujours en train de parler, parfois dans un micro, parfois sur un écran, et que Borden veut que le spectateur s’identifie aux habitants de cette Amérique post-révolutionnaire et socialiste. L’effort d’identification, toujours complexe dans le cas des films uchroniques ou d’anticipation, passe par l’abolition régulière du quatrième mur.

Loin de vouloir faire passer simplement un « programme » ou des « idées » politiques, qui seraient dissimulées derrière le paravent de la fiction, Borden réalise une œuvre dans laquelle l’identification narrative du spectateur n’est pas individualisante. La très grande majorité du cinéma américain utilise et réutilise des codes de réalisation où l’individu est placé au centre de gravité du récit ; c’est celui qui raconte ou celui qui est raconté, celui dans lequel le spectateur peut se projeter dans l’histoire, par ressemblance ou désir de ressemblance. Born in Flames est un long métrage refusant d’adhérer à ces codes et qui parvient, tout de même, à raconter une histoire en la basant sur un autre mode de transmission : le sentiment du collectif, l’impression du commun.

Ce qui est surprenant c’est que, grâce à son montage, alternant point de vue intérieur et extérieur à l’Armée des femmes, les personnages, aussi attachantes soient-elles, ne sont pas définies par rapport à elles-mêmes, à leur pure personnalité, mais par rapport à leurs liens les unes avec les autres. Ce qui compte c’est le groupe, les interactions, et – ce qui était visionnaire pour l’époque – les relations de domination partagées et superposées. Les femmes sont dominées certes, mais les femmes noires et homosexuelles le sont encore plus, elles sont au point d’intersection de plusieurs dominations ; et elles doivent donc apprendre à les combattre, toutes ensemble, en s’alliant, pour mieux transformer la réalité.

Si le film possède une morale, c’est celle-là : malgré des histoires et des cultures différentes, les dominé.es sont voué.es à s’unir pour combattre l’hégémonie paternaliste et culpabilisante du Parti. L’évolution des femmes blanches (et, suppose-t-on, riches) de la revue officielle est caractéristique. D’abord persuadées par la propagande du Parti que la cause « des femmes » aboutirait à une division au sein du camp « révolutionnaire », elles finissent par constater que, malgré une position de pouvoir privilégiée par rapport aux militantes de l’Armée, elles ne peuvent ni dire ni écrire ce qu’elles pensent sans que le Parti intervienne si cela s’oppose à ses intérêts. Quand elles dénoncent la mort trouble d’une des figures de l’Armée dans les geôles de la police ou qu’elles couvrent des manifestations féministes, elles reçoivent des remontrances et finissent par perdre le contrôle de la revue – l’argument avancé par leur supérieur (évidemment un homme) est qu’elles n’ont pas encore la maturité nécessaire pour voler de leurs propres ailes.

Born in Flames , en plus de proposer une narration originale par le montage, en plus de transcender totalement son absence de budget, offre aussi de nombreux niveaux de lecture. Bien sûr, une approche féministe, anti-raciste, anti-homophobe, dont l’articulation était, en 1983 (et en sachant que Borden a commencé son film en 1978), particulièrement novatrice. Une approche politique, évidemment, sur l’inefficience des régimes représentatifs qui finissent toujours par dégénérer en oligarchie ou, au moins, en systèmes pyramidaux et autoritaires. Une approche, peut-être moins visible pour beaucoup de spectateurs, sur les débats qui déchiraient et déchirent encore les milieux radicaux et révolutionnaires sur l’unité des luttes, la révolution, l’intersectionnalité…

Le film de Lizzie Borden est l’exemple éclatant qu’un cinéma intelligent, original, politique et émotionnellement puissant est possible même, et surtout, hors de l’influence des grands studios. Il rappelle que l’amour qu’on peut ressentir pour un long métrage n’est pas fonction de son budget. En sortant de la salle, avec cette bande-son géniale dans les oreilles, avec encore le sentiment d’avoir vécu dans ce monde alternatif, il est difficile de ne pas se dire qu’une large part du cinéma contemporain (de divertissement mais pas que) est profondément fainéant.

Dans Born in Flames , il y a une graine, toute une conception cinématographique nouvelle, prête à germer dans l’esprit des spectateurs et des spectatrices, prête à pousser entre les mains des futurs réalisateurs et réalisatrices. C’est une vraie bouffée d’espoir, car non content de bouleverser l’ordre politique avec son message révolutionnaire et égalitaire, Born in Flames a aussi l’audace de bouleverser la doxa, si lourde et si dominante, du cinéma individualiste à l’américaine, en proposant une autre manière de filmer, de présenter et de partager l’expérience humaine.