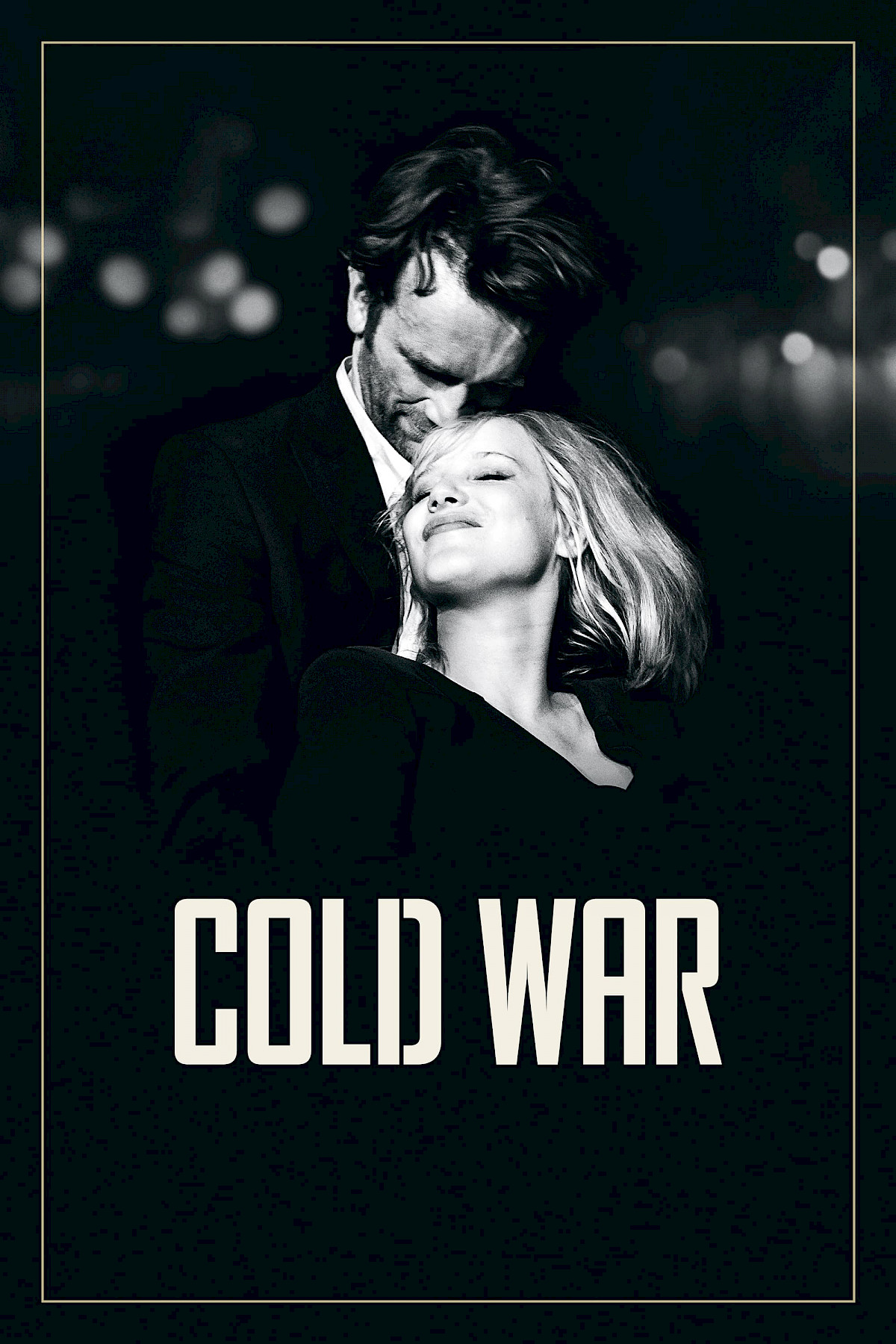

Karoo se penche sur Cold War , dernier long métrage de Paweł Pawlikowski. Un film amoureux de l’impossible, du cinéma et de l’espace qui les sépare.

Le générique se lance et tout fini. On a alors le sentiment d’avoir regardé un grand film, une œuvre dans le sens plein du mot. Il faut peut-être avoir une fibre sentimentale pour être bouleversé par cette fin et tout ce qui la précède ; il faut peut-être croire à l’existence de quelque chose qui s’appelle « la beauté » pour ressentir cette immense inspiration finale, ce sommet accroché bien solidement à la chaîne que nous venons de suivre.

Malgré son format 4/3, son noir et blanc texturé, ses plans composés avec une précision millimétrique et ses effets de réalisation foisonnants, Cold War n’est pas un film élitiste. Au contraire, il reprend un thème aussi populaire qu’antique : l’amour impossible quoique véritable. Certes, l’histoire de Zula et de Wiktor, de leurs déchirements et de leurs retrouvailles, s’inscrit dans quelque chose de plus grand : la guerre froide, la Pologne soviétisée, les salons de la bourgeoisie-bohème parisienne… Et dans la musique, bien sûr : celle des paysans polonais, en voie de disparition ; celle du régime, au service de la propagande officielle ; celle de la boîte l’Éclipse , où résonnent jazz et rock ; celle qui sort des doigts de Wiktor, en tout cas un moment… celle qui sort de la bouche de Zula, parfois à son corps défendant.

Certes, il y a l’histoire et l’art. Et la conclusion aurait sans doute été différente si l’époque n’avait été celle-là. Mais peu importe : le cœur de Cold War , le matériau primordial de Pawlikowski, demeure l’attachement de deux êtres. Zula et Wiktor s’aiment. Ils le disent mais c’est par les actes, parfois radicaux, parfois viscéraux jusqu’à l’écœurement, qu’ils le montrent. Ils s’aiment mais ne parviennent pas à vivre ensemble. Rien dans le film ne suggère que le contexte soit le vrai responsable de cet état de choses. Au contraire, les deux personnages incarnent une figure atemporelle du couple. Une nouvelle itération de ce paradoxe qui fait que l’amour dépasse toujours, de par sa profondeur et sa complexité, souvent contradictoires, les représentations que l’art en propose.

Le paradoxe est d’ailleurs le ciment du film. D’un côté, il est hyper-esthétisé, la photographie et le cadrage ne cessent de caresser le regard des spectateurs ; de l’autre, il plonge parfois dans un réalisme crasseux, boueux ou dans les soubresauts dansant d’une caméra qui s’épaule quand elle doit suivre le dynamisme et la force retrouvée de Zula. Sa réalisation est aussi une ode à la séparation et à la confrontation. Les face-caméras font de tous les champs des contrechamps. Les personnages observent souvent des actions hors-cadre desquelles ils sont ou seront séparés ; la limite de l’image devient très littéralement une frontière. Et le dernier plan, que je ne divulguerai pas, est le couronnement de cette approche de narration visuelle.

La distinction entre l’Est et l’Ouest, entre le monde soviétique et le monde capitaliste, est peut-être celle que Pawlikowski adoucit le plus. Bien sûr, la violence de la dictature polonaise n’est pas comparable aux obstacles artistiques rencontrés en France ; la machine du régime mutile corps et âmes. Cependant, un certain parallélisme s’installe entre les deux systèmes : ils sont décrits comme des cours pleines de courtisans. Les personnages de Michel et de Kaczmarek font tous les deux office de clés : ils ouvrent portes et opportunités et réclament des contreparties. Si celles de Michel sont surtout de l’ordre du symbolique (les histoires mythiques de Zula, les jeux de séduction), Kaczmarek est à la fois plus terre à terre et plus dangereux. Ce personnage a d’ailleurs droit à un traitement particulier du réalisateur : son apparition est toujours émaillée d’un élément de comique ou d’ironie (les animaux de la ferme au début, l’extravagance de sa soumission devant le ministre, son allure d’impresario miteux en Yougoslavie…).

Cold War déborde aussi d’une richesse dans le détail qui lui fera mériter plusieurs visionnages. Toutes les scènes de foules ou de groupes sont prétextes à des jeux signifiants en arrière-plan. Quand Zula refuse de passer à l’Ouest et reste « enfermée » dans sa soirée berlinoise, toutes les danseuses autour d’elle affichent une infinie tristesse. Quand Michel passe son vinyle, adaptation française d’une chanson polonaise déchirante, une longue rotation de caméra laisse deviner les regards méprisants ou hautains des gens qui l’entourent. Et ainsi de suite… La photographie et la réalisation composent parfois des tableaux parfaitement inattendus, comme cette reconstitution des célébrations staliniennes qui montre bien la force de l’art totalitaire ; public, artistes et décors fusionnent pour faire masse au service du Parti. Impressionnant et glaçant. Ou alors cette balade sur la Seine, de nuit, où le noir et blanc donnent aux lumières et aux ombres un aspect presque fantastique ; aussi la surface de l’eau, scintillante comme le mercure, d’une densité et d’un relief à couper le souffle.

J’ai pu lire ailleurs une critique assez acerbe de l’élan nostalgique de Cold War (voir la recension d’Ariel Schweitzer dans le numéro 748 des Cahiers du cinéma ) ou au contraire un éloge de sa mélancolie baudelairienne (voir l’ article sur le blog de Frédéric Schiffter ). Il est difficile de concevoir le film de Pawlikowski sous l’angle d’un rapport passionnel au temps passé, tragique ou magnifique. Il arrive à ses personnages de souffrir de la mélancolie – qu’elle soit liée à l’exil ou à la séparation. Certains mythes renvoient également à l’or du passé – comme l’ambiance de la bohème ou une certaine pureté de l’artisan musicien. Mais le long métrage n’en fait pas une démarche. L’amour d’une vie existe encore, l’exil et l’autoritarisme aussi. Ce que les personnages de Zula et Witkor représentent, sans pourtant jamais sombrer dans l’archétype, n’est pas particulièrement lié au passé.

Le thème de la conservation de la culture, sur lequel s’ouvre le film, rencontre des enjeux parfaitement contemporain. Si la musique des paysans polonais est in fine détournée par le régime pour sa propagande, les cultures minoritaires et régionales ne sont-elles pas aujourd’hui ravagées par l’impact des mass media et employées à des fins superficielles et commerciales ? Les situations diffèrent mais le problème n’a pas vraiment changé. Je crois qu’il en va de même pour l’impossible possible de l’amour, si bien décrit par le film. Sans doute le final vient-il appuyer les analystes qui placent Cold War sous l’astre de la négation sublime. Mais même ici, je doute que leur action soit ancrée dans une historicité. Il évoque tout aussi bien la tragédie grecque, que, dans son décor, la passion et le sacrifice christique. Si le film porte une conception de l’humain dans le temps, elle serait plutôt : rien ne change, pour la splendeur et l’horreur des choses.

Il est amusant de comparer le film avec une autre histoire d’amour, récente quoique fruit d’un tout autre projet : la comédie musicale La La Land . Consécration du classicisme hollywoodien, bourré de références à l’âge d’or, mettant toute sa réalisation au service d’une évocation constante et persistante du passé, le film de Damien Chazelle développe pourtant un message très consensuel : la chance se crée, le talent paie même s’il demande des sacrifices… Finalement, sa morale est très proche de celles de nombreuses productions américaines : le travail et le mérite des individus font la différence, même dans un monde ultra-concurrentiel. Au-delà du talent formel de son réalisateur, il se distingue par l’obsession de celui-ci pour la réalité de l’effort et de ses conséquences (même s’il ne prétend jamais le distinguer de la pré-existence d’une forme de génie chez ses personnages).

Les deux films parlent d’un amour absolu et bien sûr de musique ; mais Chazelle a bâti son œuvre sur le modèle d’une société-studio, où le temps semble dilaté, sans fin. Le microcosme hollywoodien qu’il recrée avec une grande maîtrise fait flotter sur tout le film une impression de bulle, de prison duveteuse : belle, rassurante, mais indéniablement verrouillée. Voilà la nostalgie : l’imitation, le paradis retrouvé, le caractère des personnages subordonné à l’histoire, à la comédie et au drame. Chez Pawlikowski, la réalisation sert l’incarnation et non l’inverse. Malgré les obstacles monumentaux, la dictature et l’exil, l’arc électrique des chocs-rencontres de Zula et Wiktor brave toujours l’enfermement : ils vieillissent, changent, seul l’amour demeure inoxydable. À la fin, ils se libèrent de toutes les contraintes, y compris des limites de la caméra. Chazelle s’est fait expert de la reproduction et maquettiste d’une époque particulière ; Pawlikowski dresse le portrait de deux humains, complexes et porteurs, dans leurs particularités, d’un éclat d’universalité défiant une époque donnée.

Cold War n’est pas vain. Son formalisme est un moyen pour transmettre le sens de son histoire et, tout en même temps, une fin en lui-même. Comme je le disais au début, c’est un film sur la beauté. Il ne définit aucun canon, ne prétend détenir aucune vérité ; il expose simplement un aperçu du beau au cinéma, comme le voit son réalisateur. Voilà la cause de ce frisson qui prendra dans ses filets les sensibles et ceux qui aiment ou désespèrent d’aimer. Cold War est un film qui peut faire croire à l’absolu.