Karoo vous fait visiter l’exposition Territoires , organisée au mois d’octobre dernier par La Cambre pour mettre en valeur son atelier de dessin et plusieurs de ses diplômées 1 .

C’est le dernier jour de l’exposition proposée par La Cambre pour fêter les 40 ans de son atelier de dessin. Une poignée de courageuses visiteuses attend sous le ciel gris, dans le souffle glaçant du vent automnal qui balaye l’avenue Franklin Roosevelt. À l’heure dite, et après un petit imbroglio de circonstance pour retrouver les clefs du lieu, nous pénétrons dans l’exposition. Elle tient en trois salles au parquet craquant et aux murs blancs légèrement décrépis. La scénographie est minimaliste, voire absente – on regretta en particulier que le nom des artistes et le titre des œuvres ne soient pas indiqués à côté de celles-ci.

Cinq artistes, cinq anciens élèves de La Cambre sont réunis, en plus de Pierre Lahaut, premier chef de l’atelier de dessin, pour nous faire découvrir des « territoires ». L’appellation me semble manquer au but – des lieux, sans aucun doute, des topos même, tant chaque artiste et chaque série semble creuser radicalement sa démarche. Finalement, c’est le mot paysage qui s’imposera dans mon esprit, peut-être, précisément, parce qu’il est désuet. Aussi parce qu’il recouvre cette capacité du regard à saisir l’espace dans une image unique, comme rétractée, même quand elle est monumentale. Que le paysage soit celui d’un univers ou d’une civilisation à l’agonie, comme chez Clara Marciano, ou l’amalgame d’une nature foisonnante où l’humain est renvoyé à sa juste place, comme chez Anne Marie Finné, il est toujours bouleversant. Il se suffit à lui-même.

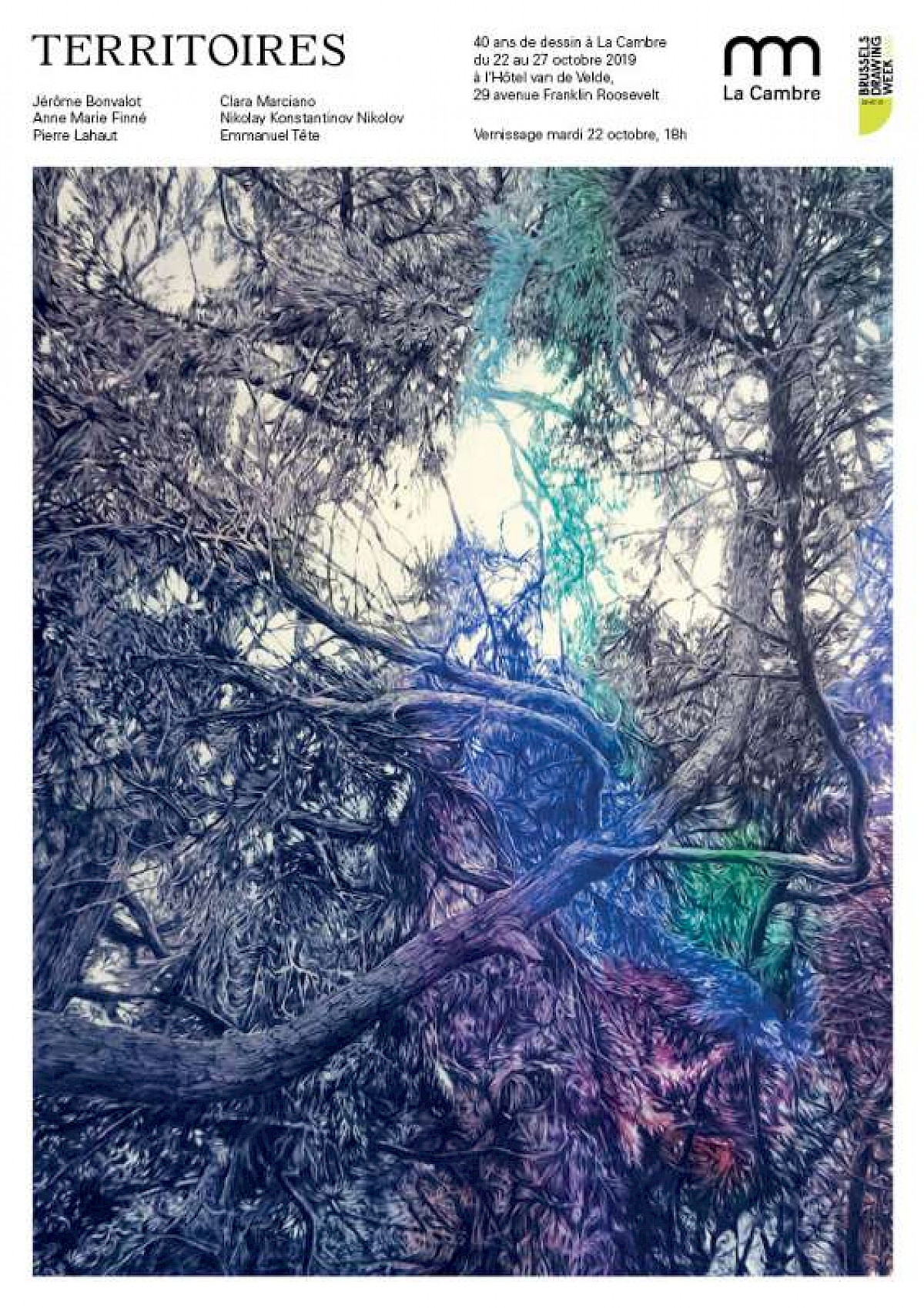

Je me propose de revenir successivement sur les approches des artistes présentées. L’unique œuvre exposée de Pierre Lahaut me semble insuffisante pour parler intelligemment de son travail. De la même manière, je crains d’être resté hermétique aux productions de Nikolay Konstantinov Nikolov – des points de vue végétaux, marqués par des couleurs très vives, presque fluorescentes. Il m’aurait peut-être fallu, pour me laisser prendre dans sa proposition onirique, dix ou vingts dessins supplémentaires, toute une galerie, pour plonger complètement, sans retraite possible, dans les bois de son rêve. Les quatre autres représentent deux générations : Anne Marie Finné et Emmanuel Tête sont sorties de La Cambre dans les années 1980-1990 ; Jérôme Bonvalot et Clara Marciano seulement en 2018.

Anne Marie Finné – Perspectives et horizons

Les Vues générales d’Anne Marie Finné sont si précises, dans l’arborescence de leurs détails, qu’on doit passer de longues minutes à les contempler, à cheminer dans leur labyrinthe naturel fait de rocs, de torrents, d’arbres majestueux, de prairies parfois occupées, de maisonnettes qui semblent perdues, absorbées dans l’environnement. Mêlant une technique très précise, presque reconstitutionnelle et un arrangement de l’espace tout-à-fait original, ses paysages font sommes de visions ou de souvenirs. Représentent-ils des lieux existants ? Ou bien l’archétype des zones épargnés par le béton et l’industrie ? Peu importe. Dessinés par l’artiste, ils font œuvre et existent.

Ils fonctionnent comme une mosaïque sans séparation, sans frontière. Les jeux de perspective sont brouillés, le cheval ou le bosquet dominent les maisons et les rares traces humaines encore visibles. Souvent un cours d’eau serpente, donne à la vision un sens ; alors le dessin atteint une sorte de perfection : le regard suit l’eau et, même sans la voir, ruisselle dans les terres meubles, entre les racines, remonte les troncs, se fait happer par une vache assoiffée, passe sous un pont… L’unité prend forme grâce à l’élan vital parcourant le trait, comme le sang un corps battant, mobile.

On appréciera en particulier les compositions où le cadre n’est pas fermé et où le blanc du papier vient parfaire l’ensemble ; où le ciel fait dôme et envoûte définitivement la flâneuse. Aux limites parfaites de la géométrie succèdent l’effacement de la vue dans l’air, la limite incertaine entre ce qui existe un instant et le reste du monde, de l’autre côté de l’horizon. Le dessin perd alors sa dimension de représentation quasi-totale et regagne, avec humilité, l’unicité du moment. Comme si Anne Marie Finné était parvenue à rendre sensible le « sentiment de nature », cette chose étrange qui a animé tant de mouvements artistiques, en particulier les romantiques, et dont l’existence semble aujourd’hui saugrenue tant il dépend d’une part de l’humaine étrangère à la raison.

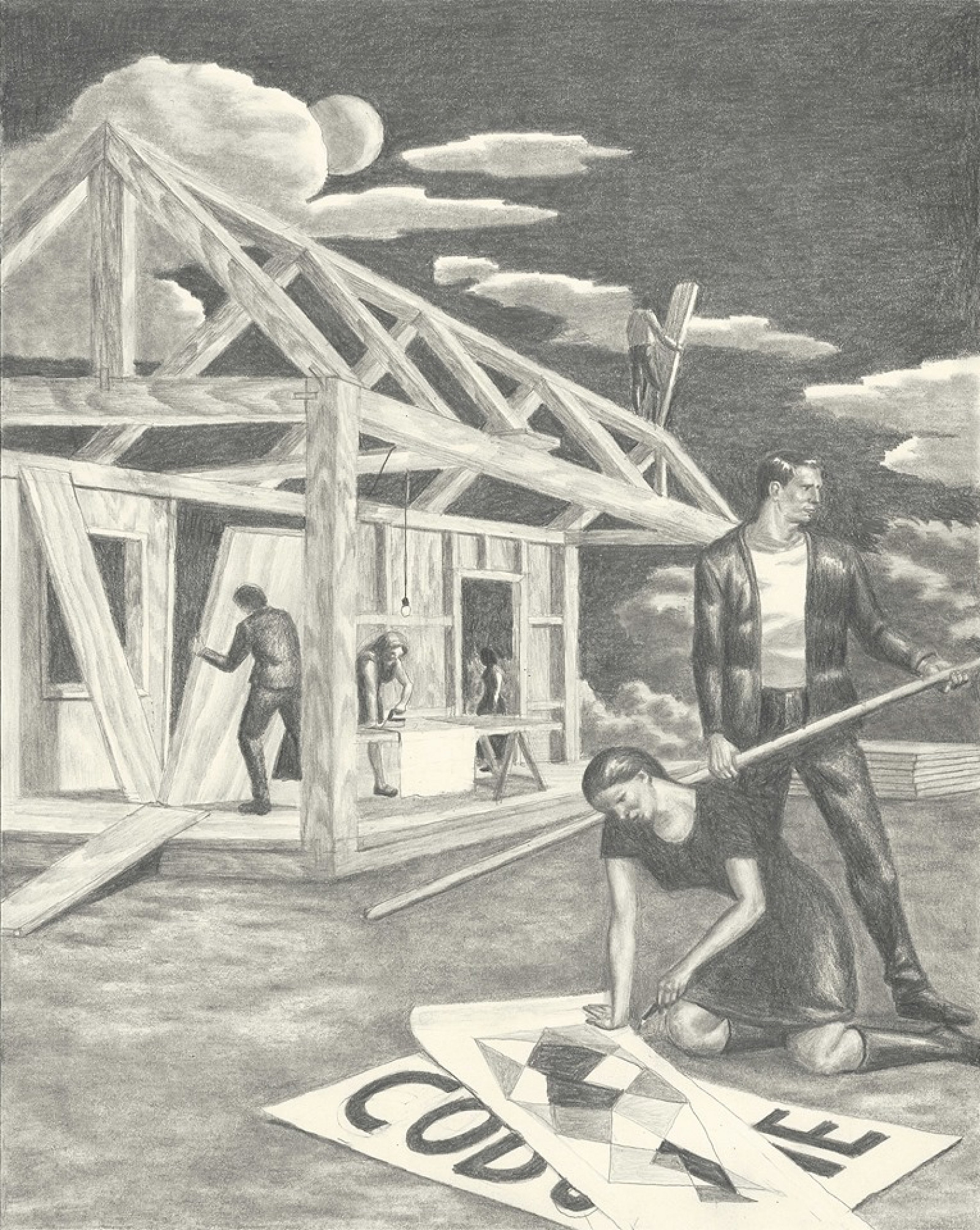

Emmanuel Tête – Variantes utopiques

Avec Emmanuel Tête, la flâneuse repasse tout à coup dans le champ de l’humanité, historique, sociale et même politique. L’une des séries présentées croise les références et jongle avec des sens particulièrement affirmés. L’artiste présente des scènes de l’utopie qui se fait : ici on bâtit une maison, là on souffle du verre – il y a comme l’écho des expériences de Fourrier et d’Owen, des phalanstères et des communautés radicales. La technique, elle aussi, renvoie au germe de la peinture politique, au début du XXe siècle, à ce que deviendront certains arts soviétiques notamment. Le mélange des genres, entre dessin religieux (présence de l’ange) et écho de la société de consommation américaine (le barbecue et les vêtements), renforce encore la polysémie des lectures possibles.

À la différence de l’utopie de Paul Signac, celle d’Emmanuel Tête est trouble, sur le fil de la décadence et, pourquoi pas, d’une certaine représentation de l’enfer. C’est en particulier vrai dans l’œuvre (non titrée lors de l’exposition) représentant une fête ou une orgie, toute entière en orbite autour d’une figure de lune ou de trou creusé dans le dessin. Le malaise vient de l’absence de joie manifeste des sujets et de la mélancolie qui semble animer le banquet. Sexe triste ? En tout cas, il manque du bonheur aux corps qui s’égaillent. On retrouve d’ailleurs la même représentation du décalage dans les dessins semblant appartenir à une seconde série, où bulle et rayon manifestent plus directement les volontés humaines.

Avec ces œuvres, l’artiste développe un langage symbolique, on pourrait même dire, néo-symboliste. Le dessin fait histoire, la narration toute entière contenue dans les mouvements de la scène. J’ai envie de croire que le dessinateur réalise une généalogie de l’imagination humaine, un décorticage des images et des symboles, du dire collectif, de ses espoirs, ses illusions et ses malheurs. Emmanuel Tête touche en tout cas quelque chose de fondamental, comme peu d’œuvres parviennent à le faire, donnant à l’esthétique la chance de faire sens et de marquer définitivement, par un jeu de miroir, celle qui se découvre dans ces paysages utopiques (ou dystopiques). Pour moi, l’ensemble le plus marquant de l’exposition.

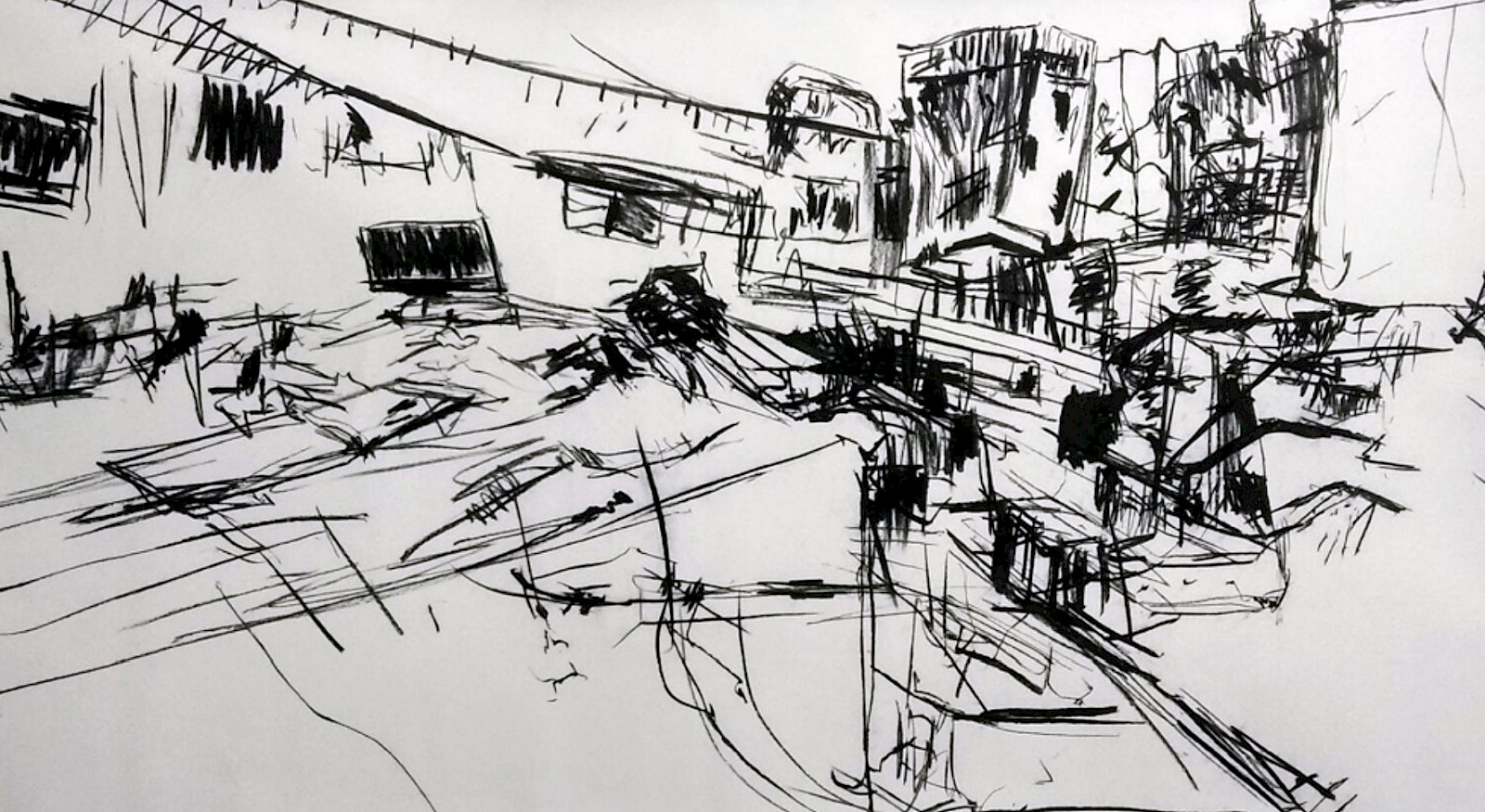

Jérôme Bonvalot – Lignes de fuite

Nouveau bond dans la nouveauté, avec les œuvres tirant sur l’abstraction de Jérôme Bonvalot. Des ensembles de lignes noires, vaguement architecturales, esquissant des formes dont la visiteuse devra se faire l’assembleuse. Dans la première œuvre, la plus grande, on peut deviner une prison, un camp… des murs d’enceintes, un mirador. Le dénuement des traits renforce peut-être l’impersonnalité du lieu imaginé, voire même son inhumanité. Dans un autre dessin, c’est la transparence qui frappe et qui rappelle, par un jeu de superposition visuel, l’expérimentation de Lars Von Trier dans Dogville .

La noirceur n’est pas la seule voie d’accès au travail du dessinateur, on peut aussi se laisser bercer par les blancs, les vides, laisser aux traits une chance de faire ressortir ce qu’ils ne pointent pas. Distinguer, alors, la ville, l’urbain, dans l’immense dédale de possibilités offertes – de chemins, de contre-allées, de traverses, de toits, d’égouts… Alors, l’abstraction se met au service d’une construction, devient le squelette d’un corps où le muscle, la peau, le mouvement seront affaire d’invention, d’autres dessins de l’esprit.

Une brève recherche sur l’angle de Jérôme Bonvalot, révèle la parenté de son travail et la modélisation graphique des jeux de guerre. Une fois l’information fournie, ces dessins prennent encore un autre visage : celui du code figuré. On peut effectivement voir, alors, les dessous d’une réalité virtuelle ou pixelisée. Et la guerre, l’affrontement, la traque expliquent cette impression de fuite qui s’échappe du noir et des tâches parfois absorbantes. Le regard, finalement, peut choisir son destin : celui du prisonnier, celui du bâtisseur, celui du chasseur… Celui de la condition humaine ou celui du jeu.

Clara Marciano – L’art de la fresque

J’avais déjà croisé les gestes de Clara Marciano au Musée Art & Marges de Bruxelles, où elle exposait ses scènes meurtrières en pâte à modeler. Si la curiosité était grande alors, elle a été complètement balayée par les fresques de très grands formats présentées dans Territoires . Son Triptyque des anciens continents tient effectivement de l’œuvre biblique ou apocalyptique. Elle y représente, dans une succession de scènes figuratives, la destruction de l’environnement, la place de l’humain sur la planète et, peut-être, l’esquisse des solutions à imaginer pour faire cohabiter notre espèce et la nature.

Comme chez Anne Marie Finné, l’eau est conductrice ; mais, si elle filait discrète, en filigrane dans les miniatures, elle est ici omniprésente, si bien que la portion centrale du triptyque semble être entièrement sous-marine. Symbole, bien sûr, de la montée des eaux et du danger, c’est aussi une manière de jouer sur la révélation de ce qui se cache sous la surface. Les individues représentées peuvent être insouciantes, destructrices ou au contraire constructives ; posant les premières pierres d’un futur qu’y se devine dans les cultures alternatives et qui culmine avec les animaux en papiers, fragiles, totémiques et superbes.

Le dessin oscille entre une inspiration populaire, notamment dans la représentation des corps, des visages et, au contraire, un surréalisme de l’empilement, de la dérive… Le parallèle avec Anne Marie Finné est encore éclairant : au micro-réalisme imbriqué répond un onirisme tourbillonnant. La visiteuse est comme projetée dans un long couloir vertical, rempli de flashs et de représentations à la limite entre le rêve et le cauchemar. Le melting-pot est, dans le cas de Clara Marciano, profondément politique et même revendicatif. Et quel plaisir ! De voir un art toucher à l’écologie sans renier une recherche de forme, d’espace, de représentation, qui le rendent unique.

On verrait bien les dessins de Anne Marie Finné accrochés dans la chaleur d’un salon ou d’une chambre à coucher, juste à côté d’une fenêtre donnant sur une belle vallée ardennaise ou auvergnate. Ceux d’Emmanuel Tête couronneraient plutôt un bureau ou les couloirs d’un local militant, comme pour rappeler les grandeurs et les douleurs de l’action. Jérome Bonvalot est le plus difficile à classer, le plus soumis à la subjectivité du regard extérieur… mais ses traits appartiennent, me semble-t-il au mur d’un squat ou d’une maison occupée, révélant par transparence l’univers urbain alentour. Finalement, les fresques de Clara Marciano ne méritent qu’une seule place : celle de la commune, de la mairie, de l’agora ; du lieu où se prend la décision en commun, où se forgerait une politique écologique, donc aussi une politique de l’égalité.