Pascal Leclercq virtuose

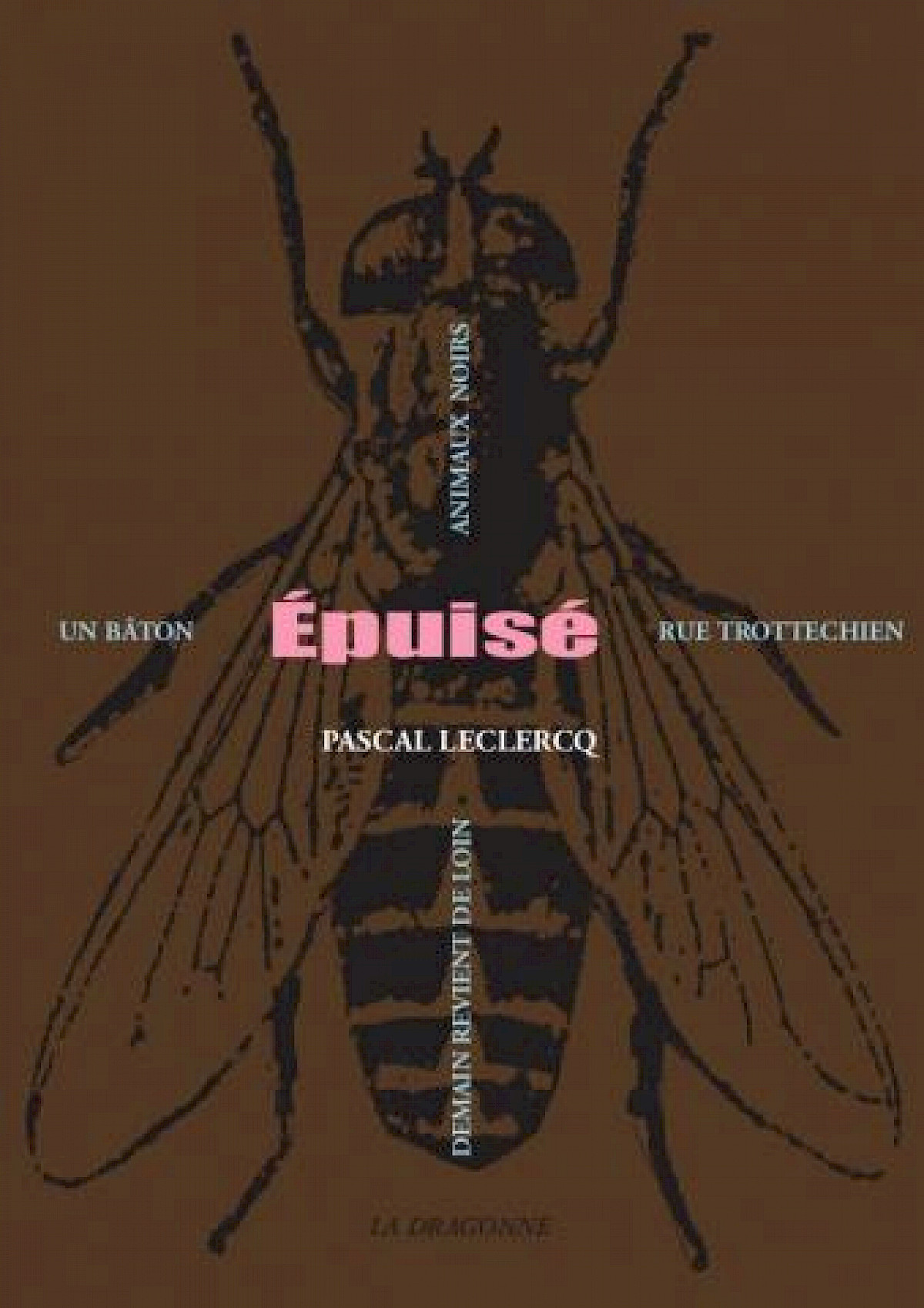

La Dragonne vient de rééditer, en un seul volume, quatre recueils du poète liégeois Pascal Leclercq. Une occasion de se plonger dans le magma si singulier de sa poésie.

Recueil de recueils, le joliment titré Épuisé se lit comme une tranche de vie littéraire. On suit une évolution, comme on suivrait la biographie d’un individu, de ses gestes qui se perfectionnent et s’affinent avec le temps. Ici, c’est la langue de l’auteur qui grandit, change, tout en gardant ce parfum si singulier qui la caractérise. Pascal Leclercq gouverne les mots comme un anarchiste : il aime le chaos superbe, la mêlée forcenée, l’éclatement du sens et sa reconstruction abstraite. Si sa virtuosité indéniable est au début déchaînée, le poète la domestique peu à peu ; ses silences et ses omissions finissent par compter autant que ses flamboiements. Ce n’est sans doute pas un hasard si son premier recueil, Rue Trottechien , se terminait sur ces mots : « les moignons de mon parler, apaisés dans le noir, ne suppurent plus qu’un mince babillage. »

Le cœur de sa poésie est charnel. La chair humaine, ses humeurs et ses biles, traversent son imaginaire. C’est le corps qui s’exprime : d’abord, dans les premiers poèmes, à travers le miroir déformant de l’inconscient, de la face cachée de l’esprit qui aspire le lecteur dans une spirale de significations contradictoires et parfois troublantes ; puis le sujet s’extériorise, se situe comme une matière dans un lieu bien défini. Leclercq exprimera toujours le même genre de sentiments, confinant souvent à l’oppression, parfois au délassement, rarement au bonheur ; toujours à l’expérience vécue dont le visage déformé jette le trouble, donne cette impression qu’on entend au lointain un cri, mais est-ce un cri ? N’est-ce pas simplement le bruissement de quelques branches ? Un animal quelconque ? Si c’est un cri, il était terrifiant, mieux vaut que cela soit autre chose…

d’autres vont inconscients

fronts et lèvres collés aux naseaux

et puis c’est toute une samba pour s’en défaire

mais rien n’est plus tenace

que sa propre odeur

rien n’est plus acharné que la chair :

elle s’écrit en chacun des boyaux

à tous les coins du toucher, de la vue

déjà il n’y a plus que ce poisson d’eaux floues

c’est moi qui vient visqueux

vaseux et dans la caresse

je ne parle plus

que de ce qui me tient au corps

qui me tient lieu de corps

Je reconnais avoir préféré les vers de Leclercq à sa prose. Une fois bâtie en paragraphes sa poésie devient volontiers labyrinthique, elle incarne ses thèmes dans des successions d’images décousues, expression d’une langue magnifique, mais plongeant le lecteur dans une sorte de rêve, où la logique, la cohérence, la linéarité n’ont plus aucun sens. On peut évidemment se délecter des mots, se contenter de la beauté plastique des phrases. Seulement, on risque de ressentir un manque, ou plutôt de voir, à travers les lignes, un message indicible, présent mais dissimulé, et difficile à déchiffrer sans connaître réellement la personnalité dont ce flot est issu.

et l’enfant violet médite ses baisers suintants, amour à la renverse ; la broche et le fumet discourent savamment : aujourd’hui c’est Noël, saisis-tu, caresses-tu le projet d’être à point ; puis l’âme déglutie, bombance faite, je succombe aux nausées ; une pucelle agite entre mes doigts l’errance, qui met terme aux gigots, aux amis, voisine avec la fauve, résiste ; au bas des dents le sabot fend la langue

Ses vers, rythmés comme une gymnastique musculaire, tendus, détendus, révèlent plus facilement leurs mystères, peut-être parce que l’auteur les sculpte dans un rapport plus immédiat, moins structurel qu’avec sa prose. Le plus beau poème, à mes yeux, est aussi celui qui est le plus éloigné des autres. Il brille d’une lumière particulière, une lumière blanche et crue, libérée des méandres irréels du reste des recueils de Leclercq, mais conservant toujours son inscription corporelle, son inspiration sensitive. Un extrait de « Mauve (et l’enfant) » :

Après midi dans le jardin

d’hiver ou j’entretiens

des fleurs de chélidoines, les pétales

vert nacré de la sauge

et l’impalpable présence

de Mauve, à laquelle on ne s’habitue

jamais. Le cœur des pissenlits

me serine que je lui plais,

qu’il m’appartient de poser

mes yeux dans les siens,

et de laisser s’accomplir le sort

qui est nous est réservé. Mais

dans la pharmacie aucune herbe

ne pousse qui guérit d’hier

et les tisanes qui préviennent

les douleurs de demain

refusent d’infuser.

Je lisais récemment que Simon Leys, sinologue et essayiste, expliquait la défiance des Occidentaux à l’égard de la poésie chinoise en notant qu’elle s’appuyait sur une double restriction : du sujet, qui est en général, dans la poésie classique, un élément naturel redondant, les montagnes, les rivières, etc. ; et du style, qui est composé d’une succession d’images très simples et portant sur un maigre panel de « décors ». La poésie de Pascal Leclercq possède la même auto-limitation subjective – il parle d’un point de vue, d’un corps, et finalement d’un univers très restreint –, cependant, son style est à l’exact opposé d’une succession de représentations claires et fines de la réalité. Il tord sa matière en tordant la langue, lui fait parler un dialecte unique, biscornu, presque magique, fait d’explosions consécutives du sens. Les images n’ont pas pour but de faire comprendre la profondeur du réel, elles parlent du réel en l’écorchant.

Épuisé n’est pas à mettre devant tous les yeux, certains risqueraient de s’y perdre. Les autres goûteront au plaisir de lire la virtuosité poétique de Leclercq, et apprécieront, surtout dans les recueils Animaux noirs et Un bâton , de voir l’auteur s’aventurer sur un terrain de plus en plus ouvert, quoique irrémédiablement vague.