Qu’est-ce que c’est, une dystopie ? Pour répondre à cette question, une bande de rédacteurs Karoo ont choisi quelques œuvres représentatives, toutes disciplines confondues, qui vous sont peut-être inconnues mais qui ont particulièrement retenu leur attention. Thibault Scohier vous propose un article sur le

Qu’est-ce que c’est, une dystopie ? Pour répondre à cette question, une bande de rédacteurs Karoo ont choisi quelques œuvres représentatives, toutes disciplines confondues, qui vous sont peut-être inconnues mais qui ont particulièrement retenu leur attention. Thibault Scohier vous propose un article sur le

Rollerball(1975) de Norman Jewison, une dystopie sportive, brute et sombre.

L’ouverture de Rollerball annonce l’élan du film. Un plan fixe, sur une piste plongée dans le noir. En fond, le célèbre Adagio d’Albinoni-Giazotto, la musique du drame par excellence, celle qui le promet, celle qui l’entoure et celle qui l’invoque à nouveau. Elle accompagnera le spectateur pendant toute la durée du long métrage, comme un rappel constant de la fatalité et de l’inquiétude qui planent. Petit à petit, les lumières s’allument, les techniciens et les arbitres prennent place, les spectateurs aussi. Dans ce stade, un match va commencer. Un match de rollerball .Le commentateur prend le micro. D’une situation calme, on saute à pieds joints dans l’action. Houston rencontre Madrid en quart de finale du mondial de rollerball . Et la star, c’est Jonathan E. (James Caan), le capitaine de l’équipe de Houston. Un survivant. Ça fait dix ans qu’il joue et qu’il excelle au rollerball . Cette première partie du jeu prend son temps pour que le spectateur s’imprègne des codes. Mais il se permet aussi d’insérer quelques plans qui donnent des indices pour la suite : la foule monolithique des spectateurs, les regards distraits des plus fortunés qui semblent être là par devoir et le poing serré de Jonathan qui brise la solennité de l’Hymne corporatif.

Peu à peu, la société de cet univers futuriste apparaît au spectateur. Le monde a été unifié par un ensemble de corporations : l’Énergie (qui possède le club de Houston), le Transport, la Nourriture, etc. Plus de nation, ni d’État – seulement une gigantesque bureaucratie privée. La société corporative est divisée en classe assez nettes : en bas les travailleurs, au milieu les cadres et enfin, tout en haut de la pyramide, les membres des conseils d’administration et des comités exécutifs. Les femmes semblent n’y posséder aucun droit et n’être considérées que comme des marchandises.

Rollerball est donc bien une dystopie, c’est-à-dire une fiction prospective proposant une version du pire futur. Pour les cadres et les directeurs, il faut protéger l’humanité de la liberté en lui offrant la sécurité et le confort. Pour le matérialisme corporatif, la liberté est le confort, et le confort est la liberté. Qui dit dystopie dit contrôle ; ici, il est invisible, insidieux. La télévision est omniprésente, les gens consomment des gélules humorales, et puis il y a le rollerball . Sport de masse, sport de contrôle ; allégorie de la vie corporative : dans l’épreuve personne ne gagne et c’est la défaite qui est savoureuse.

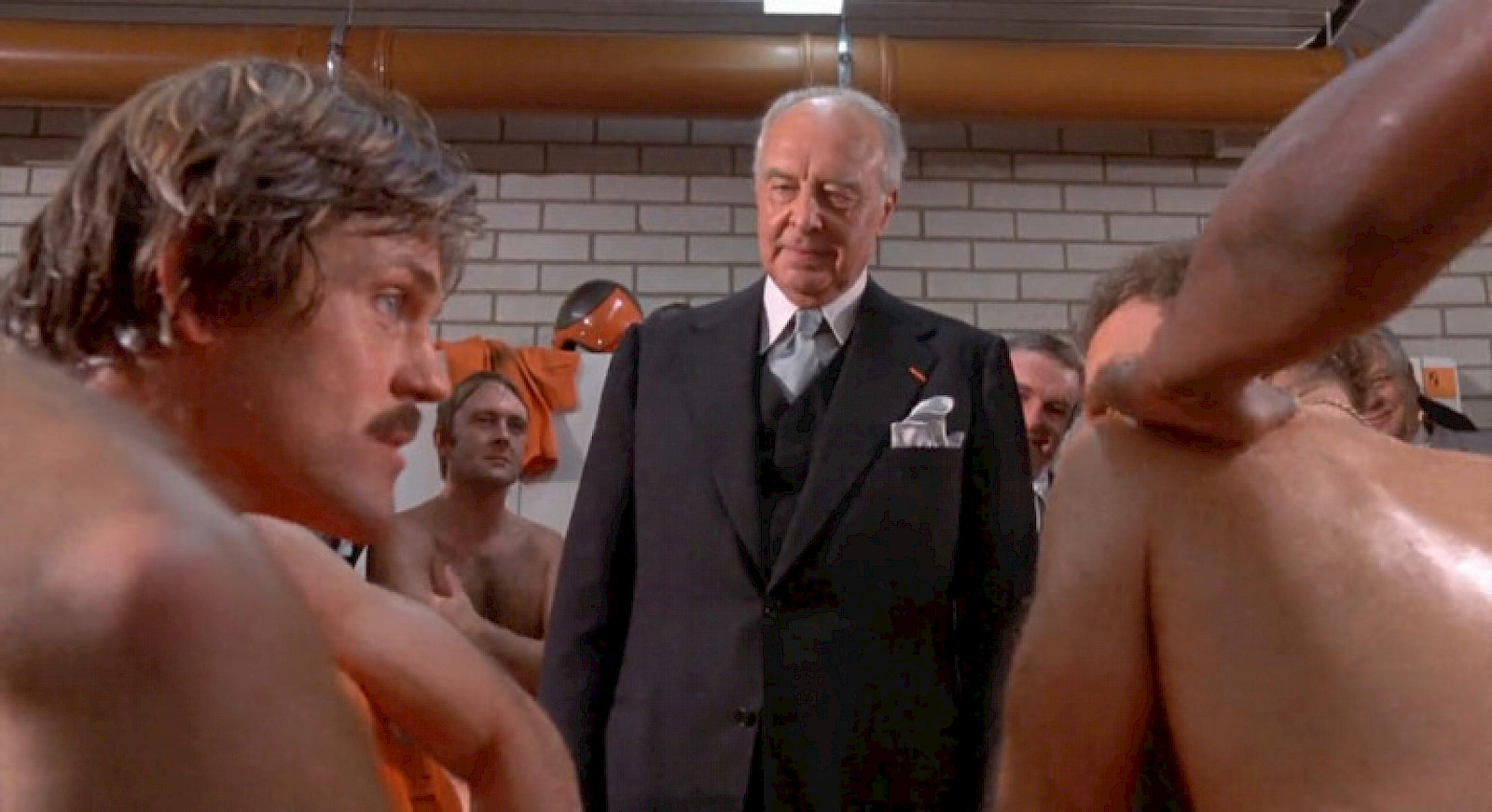

L’intrigue commence au moment où les dirigeants de la corporation de l’Énergie annoncent à Jonathan qu’ils veulent sa démission. La scène où on lui fait cette annonce est un bijou de sens : il est convoqué par Bartholomew (John Houseman), représentant de la corporation, dans une salle entièrement blanche ; des carillons de cristal stylisé descendent du plafond. Jonathan en heurte un par mégarde et, en voulant lui rendre son immobilité, se coupe le doigt. Voilà résumé le propos du long métrage : Jonathan perturbe l’ordre des corporations et tous ses efforts pour arranger les choses vont se retourner contre lui.

Il refuse en effet de démissionner par fidélité à son équipe et, sans doute aussi, par défi. Les autorités corporatives modifient alors les règles du rollerball , d’abord en supprimant les pénalités, donc en autorisant techniquement les joueurs à commettre des fautes et des actes de violence ; ensuite, lors du dernier match, en supprimant le temps limite et les remplacements, donc en transformant la partie en lutte à mort dans laquelle le dernier debout sera le seul vainqueur. Le pouvoir de Jonathan, c’est sa légende : il est devenu le roi d’un jeu qui devait normalement couper des têtes, le peuple l’admire et les corporations, pour cette raison, le craignent.

Ce qui est impressionnant avec la réalisation de Norman Jewison, c’est qu’elle est étonnement riche. Le thème central du film est le corps. Le corps social, celui des corporations, le corps-marchandise, celui des femmes, le corps-blessure, celui des joueurs, et puis le corps-révolte, celui de Jonathan. La mise en scène fait en permanence ressortir cette centralité du corps : les gens se touchent, toute une gestuelle a été inventée pour les soirées mondaines : des danses, des formes de salut, où le corps est touché, consommé (en particulier celui des femmes). Jonathan aussi est touché, c’est un héros, ou un dieu, en tout cas un corps hors des règles normales. Il le dit à un moment donné : avec lui, il n’y pas de règle. De la même manière les couvre-chefs (chapeaux et casques) symbolisent le pouvoir ou la protection. Le chapeau de Jonathan, lancé dans la foule, figure sa puissance ; déposé sur un formulaire qu’il refuse de signer, il incarne sa capacité à refuser le conformisme ; une fois qu’il revêt son casque, il devient invisible.

Il y a encore tout à un tas d’autres images : comme ce moment, le seul, où la violence apparaît hors-piste, quand un cadre ivre s’amuse avec un pistolet (où plutôt, en bon objet de science-fiction, un désintégrateur) et que les femmes-servantes s’en emparent et fusillent une rangée d’arbres. J’utilise « fusiller » parce que c’est exactement comme ça que la scène est tournée, les arbres sont alignés comme des condamnés et filmés de face, avec le ciel comme mur derrière eux. Cette scène, qui peut sembler anecdotique, montre toute l’ambivalence de la société corporative : la plupart des cadres et de leurs femmes s’amusent, presque de manière obscène, mais l’une d’entre elle découvre avec dégoût l’envers de son monde : la force brute, cachée, mais toujours là, menaçante.