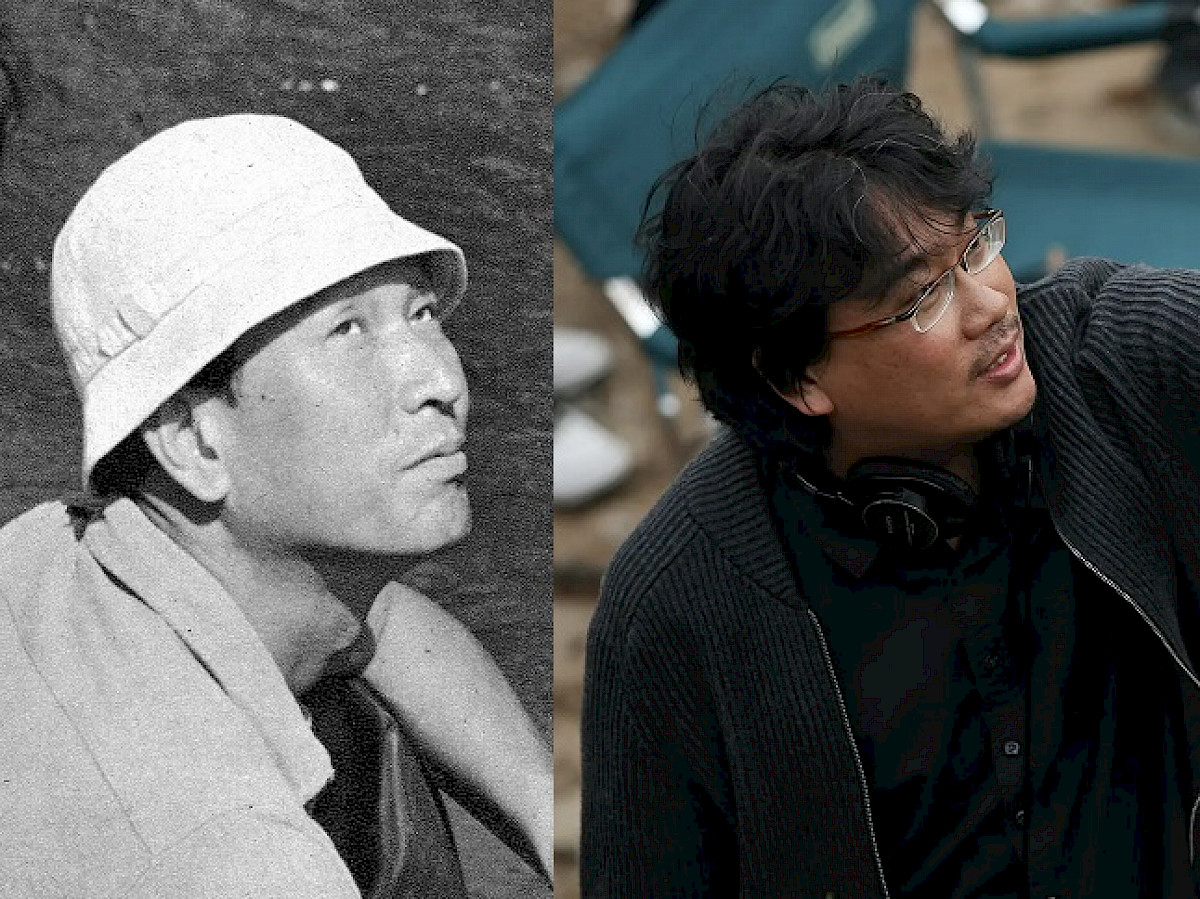

De Kurosawa à Bong Joon-ho

Cette semaine Karoo revient sur deux grands réalisateurs, le Japonais Akira Kurosawa et le Sud-Coréen Bong Joon-ho et sur le lien, dans leurs œuvres, entre réalisation et politique.

Comment définir le rôle politique du cinéma aujourd'hui ? Les théories ne manquent pas. Certaines lui dénient tout pouvoir d'action directe sur les masses spectatrices. D'autres mettent au contraire en avant son influence dans la construction de l'imaginaire social, du genre ou de l'altérité. Manifeste ou rouage de la méga-machine, ou les deux ensembles, la question est une fenêtre percée qu'on ne comblera pas. Mais l'on peut admettre un paradoxe entre le cinéma et la politique : la capacité d’un art au sommet de sa reconnaissance populaire à représenter les fractures de notre époque.

En 2019, la 92e cérémonie des Oscars, grand raout de l'industrie hollywoodienne, en a été un moment clef. Les deux figures triomphantes étaient en effet cataloguées comme des expressions subversives : Joker de Todd Phillips et Parasite de Bong Joon-ho . Du premier, on peut seulement dire que son incarnation de la révolte sociale parait largement surestimée ; ni sa forme, ni son jeu autour de la figure du héros et du contre-héros ne remettent vraiment en cause le canon individualiste hollywoodien et sa représentation de la colère populaire comme une force naturelle, aveugle et au fond anti-politique. Ses symboles renvoient au final à un imaginaire assez conservateur. Le second, en revanche, est une représentation véritablement contemporaine de la lutte des classes ; et aussi un témoignage sur la précarité et la haine-phobie des puissantes pour ce qui grouille à leurs pieds.

Le succès critique de Parasite aux États-Unis intervient aussi, paradoxalement encore, dans un climat de super concentration de la production hollywoodienne et d'une tentative (pour l'instant inachevée) d'approfondir la mondialisation culturelle grâce à des films mastodontes, censés plaire autant à Los Angeles qu'à Shanghai ou à Bruxelles. Le modèle « Disney-Marvel », qui pèse actuellement plus qu'aucune autre actrice1 du secteur, se réclame ouvertement d'un mélange de bien-pensance et d'apolitisme, équilibre délicat entre le soft-progressisme et la pudibonderie, l'ouverture et le défense des « valeurs ».

Parasite ne saurait être un meilleur contre-exemple : aboutissement de la nouvelle-vague sud-coréenne, elle même encouragée par une politique de protectionnisme culturel (aide à la production et avantage à la diffusion pour le cinéma national) ; couronnement international (premier et prometteur) de la carrière de Bong Joon-ho qui n'a cessé de mettre en avant les fractures sociales et environnementales de la Corée du Sud (et du monde) ; sommet des obsessions du cinéma sud-coréen et d'une partie des cinémas chinois et japonais, pour la primauté de la sensation et des émotions ainsi que l’exploration des frontières glauques et flasques de la conscience et du fétichisme des corps... À défaut de pouvoir égratigner le système de production, on peut espérer que l'adoubement de Parasite réinjectera dans le cinéma hollywoodien un énergie nouvelle.

Parasite montre le point de rupture du conflit entre deux entités de classe, deux familles, une riche et une pauvre. Et Bong Joon-ho réalise son film dans un univers explicitement vertical, au point que, parfois, la spectatrice peut avoir l'impression de se trouver dans une ville en deux dimensions, une immense pente allant de la riche maison de la colline à l'entre-sol noyé des bas-fonds. Cette géographie cassée et raide n'est pas propre à Parasite et se retrouve dans de nombreux long-métrages sud-coréens – on pense à The Chaser (2008) de Kim Yun-seok ou au plus récent Burning (2018) de Lee Chang-dong. Mais le reflet le plus frappant vient du cinéma japonais et du film d'Akira Kurosawa, Entre le ciel et l'enfer (1963). Là aussi, une maison domine de pauvres demeures, là aussi la mise en scène est arc-boutée autour de la verticalité, enchaînant ses effets à sa morale de l'altitude – le titre anglais du film, High and Low , est d’ailleurs révélateur. Séparés par plus d'un demi-siècle, ces deux films montrent comment a évolué la représentation des classes dans le cinéma asiatique et nous donnent, peut-être, un indice sur le rôle politique des films.

La vertu dans le purgatoire

Chez Kurosawa, si classe il y a, ce sont avant tout les valeurs éthiques, individuelles et collectives, qui s’opposent au mal et doivent ainsi se trouver au centre du traitement cinématographique. Entre le ciel et l’enfer est l’un des derniers films de « l’âge d’or » du réalisateur avec Barberousse (1965). L’histoire est simple : Gondo, patron et industriel vertueux, doit prendre le contrôle d’une usine de chaussures mais le fils d’un de ses employés est enlevé à la place du sien. Il décide alors de payer la rançon, conséquente, et d’abandonner ses plans et son travail pour sauver le garçon. Le film est construit comme un triptyque, trois tableaux se succédant : d’abord l’enlèvement et les négociations avec le kidnappeur, ensuite le paiement de la rançon et l’enquête de la police, enfin l’errance du criminel, sa traque et son arrestation. La verticalité est le thème visuel unifiant les trois parties.

Les crimes sont toujours commis en haut : l’enlèvement près la maison sur une colline dominant la ville, le meurtre d’une prostituée à l’étage d’une maison, l’empoisonnement empêché (mais pas vraiment) des complices du kidnappeur sur une excroissance rocheuse. Le ravisseur et son monde, en opposition, part toujours du bas : de son appartement spartiate dont la fenêtre donne directement sur la maison de Gondo, d’en bas du train quand ses complices récupèrent la rançon, des bas-fonds de la ville quand il cherche une proie pour tester son poison. Kurosawa inscrit cette mise en scène verticale jusque dans le jeu de ses acteurs, par exemple quand les policiers se lèvent tous ensemble quand un indice important est révélé.

Le film, même s’il se pose d’abord comme un polar noir, contient une lecture morale très claire. Gondo se singularise, il est le patron éthique qui sacrifie son argent ; les policiers, présentés comme des fonctionnaires peu rémunérés et considérés, détestant par nature les riches, sont bien obligés de reconnaître sa valeur et de le respecter ; inversement, le ravisseur est un jeune interne en médecine, pauvre et qui s’attaque à Gondo plus par principe que pour l’argent. Le patron est pour lui une cible symbolique, un « grand » qui vit dans une demeure ostentatoire et hautaine. On peut donner plusieurs sens à la dernière scène, notamment celle du jugement moral final… mais il me semble que la lecture la plus intéressante est au contraire le renversement de la culpabilité, la mise en scène laissant entendre que Gondo partage celle-ci avec le ravisseur, quand bien même il est une figure positive, un riche possédant des principes.

La référence religieuse du titre – évoquant le paradis et l’enfer, possède ainsi une ironie cinglante. Le « paradis », celui des puissants, est décrit comme un univers sans pitié, rongé par la luxure, l’envie et l’égoïsme, dont Gondo n’est que l’exception qui confirme la règle. « L’enfer », certes sombre et plein de détresse, nous est présenté comme un bouillon de vie, qui peut être joyeux, comme dans la salle des fêtes. Et le destin du ravisseur renvoie la société à ses contradictions : c’est un donneur de vie, un futur médecin, qui travaille dans un hôpital où se croisent tous les publics et qui est si pauvre qu’il doit lutter pour survivre. Rendu fou par la société, il se change en monstre venimeux. C’est bien la société et ses inégalités radicales qui semblent à l’origine de tout ; c’est la verticalité même de l’organisation humaine qui produit le crime. Le combat des vertueux (Gondo, les policiers) s’apparente au travail de Sisyphe, un recommencement éternel.

La vision de Kurosawa est d’un côté pessimiste, parce qu’elle n’entrevoit aucun changement radical, aucun renversement de la verticalité, plutôt représentée comme un cadre fixe. Son Japon, tiraillé entre un paradis hypocrite et un enfer vibrant, a tout d’un purgatoire indépassable. Mais, d’un autre côté, le film pourrait servir de manuel éthique, de leçon sur la responsabilité, à la fois individuelle (le choix de Gondo) et collective (le travail des policiers) et sur les chemins qui s’offrent tout de même pour rendre la verticalité habitable. Il n’y a, en tout cas, aucune innocence dans cette œuvre cinématographique dont la surface verticale est aussi un miroir pour la spectatrice et dans laquelle la toute dernière image, Gondo devant un rideau de fer (et la question de la culpabilité), est aussi une métaphore de la situation de celle qui regarde.

L’impossible ascension

La structure de Parasite assume la verticalité au point que les images pourraient s’assembler comme une bande-dessinée et se lire de bas en haut. L’histoire est celle d’une escalade : celle de la famille Kim, pauvre, dont les membres vont trouver une échappatoire en travaillant pour la famille Park. Devenant petit à petit leurs employés et se favorisant réciproquement sans révéler leurs liens familiaux, ils finissent par occuper tous les postes de la maisonnée : le père devient chauffeur, la mère gouvernante, le fils et la fille professeures particulières. Arrivées tout en haut, grâce à leur astuce, elles détournent les privilèges des riches mais découvrent bientôt un secret et un prix à payer pour garder leur position si difficilement acquise.

La mise en scène du film utilise des procédés parfois subtiles (plongés et contre-plongés, champs et contrechamps) et d’autres qui le sont moins (la scène cauchemardesque de l’inondation) pour marquer régulièrement le cadre de la verticalité. Même parvenus au sommet, les pauvres doivent sans arrêt retourner contre terre (sous une table) ou carrément sous-terre (dans l’abri). Un moment impressionnant d’une lutte verticale se déroule quand les Kim découvrent le secret sous la maison. D’abord dominante, dans l’escalier, la famille dégringole et la caméra, tout à coup, inverse complètement le rapport des forces en présence. Cette gymnastique des cadres et des mouvements ne cesse jamais.

Comme Entre le ciel et l’enfer , le film de Bong Joon-ho est une réflexion autour du crime et de la culpabilité. La famille Kim ne peut qu’être sympathique à la spectatrice ; malgré une vie difficile, toujours à limite du gouffre, ses membres se soutiennent. Surtout, l’arrogance de la famille Park et sa haine de la pauvreté détonnent à l’écran ; la faiblesse psychologique de la mère et l’étrangeté du fils semblent être les symptômes des névroses typiques des bien-mangeants. On a beaucoup parlé, lors de la sortie du film, de la scène « des odeurs » où le père de la famille Park explique à quel point l’odeur des pauvres le dégoute et n’arrive jamais à la faire disparaître tout à fait – avant d’être excité par cette altérité affreuse et de coucher avec sa femme. (On se rappellera d’ailleurs que le Barberousse de Kurosawa débute d’ailleurs lui-aussi avec un choc nasal entre un jeune médecin de bonne famille découvrant « l’odeur des pauvres ».)

Le fétichisme des riches haïssant la vulgarité mais s’en nourrissant comme d’un fantasme est présenté de manière presque caricaturale… Cependant, tout l’art de Bong Joon-ho se trouve dans l’équilibre entre le grotesque, qui fait après tout partie de la vie, et un sous-texte décrivant le conflit social. Et c’est ici que se noue le problème de la culpabilité. Toutes les tromperies et les artifices des Kim pour arriver à leurs fins tiennent presque du jeu ; mais quand ils se trouvent confrontés au risque de tout perdre, ses membres recourent à la violence. Leur choix est compréhensible mais est-il juste ? Et cette question revient lors de la scène d’anniversaire, vers la fin du film. Le geste du père n’a rien de gratuit, c’est une réaction à l’égoïsme viscéral et totalement aveugle des puissants ; là encore, comme chez Kurosawa, le geste ne tient pas d’un intérêt ou d’une logique individuelle mais de la rage et du symbole.

Plutôt que de compter les points ou de donner des leçons de pureté, Bong Joon-ho pose le problème au niveau d’un affrontement général entre les riches et les pauvres. La violence, dans Parasite , est partout. Voilà le moment où le réalisateur sud-coréen s’éloigne de son homologue japonais. Même si la manière de vivre de Gondo pouvait paraître violente, Kurosawa n’adhère jamais complètement à cette conception d’une violence symbolique de la puissance dans sa mise en scène. Si la fin d’ Entre le ciel et l’enfer pose effectivement la question de la culpabilité, voire de la fatalité du mal, elle tient à rester sur un terrain éthique. Dans Parasite , l’éthique ne suffit pas, les personnages sont précisément sur-définis par le conflit qui les oppose. Et la violence physique, fin de la morale par excellence, décide de la conclusion.

Le choix de Bong Joon-ho est osé, parce qu’il ne porte pas de jugement définitif sur les Kim ; alors qu’il serait bien difficile de trouver chez les Park (à l’exception des enfants) une positivité transcendant la violence de classe. La violence des riches (l’opulence, le dégoût, l’instinct de supériorité et, finalement, le dédain absolu pour la vie des inférieures) n’est pas minoré face à au geste final du père Kim. Bong Joon-ho dépasse aussi Kurosawa sur la fatalité. La fin de Parasite , ce fantasme final, ressemble furieusement à l’amorce d’un cercle sans fin de violence et de reconstitution des inégalités et de la vengeance. Précisément parce qu’il s’agit d’un fantasme, il sonne comme une condamnation pour l’imaginaire des Kim restants. Même l’esprit des pauvres n’est pas à l’abri des conséquences de la violence des riches.

Le film politique : entre didactique et déchirement

Pour Kurosawa comme Bong Joon-ho, raconter une histoire c’est aussi raconter leur société réciproque. Loin d’être de purs divertissements, leurs long-métrages traduisent la réalité en la fictionnalisant et explorent les inégalités, les crimes et tous les produits d’une société verticale. Mais alors qu’ Entre le ciel et l’enfer contient encore une certaine quantité d’espoir, opposant à la détermination sociale la capacité des individus à faire des choix éthiques, Parasite n’entrevoit pas d’échappatoire, sinon l’explosion du conflit social et de la violence. Alors que le premier a encore une fonction didactique et d’exposition quasi-existentialiste – en montrant que l’action réalise l’individu – le second est une œuvre ne prétendant pas éduquer la spectatrice mais lui faire sentir, intérieurement, la violence de la lutte inévitable entre les classes.

Ces deux films sont donc l’expression de deux moments et de deux rapports du cinéma à la politique. S’ils décrivent tous les deux, à travers leur mise en scène, une causalité entre la verticalité sociale, le crime et la culpabilité, ils divergent sur l’avenir de cette organisation sociale. Verticalité éternelle ou dépassée par ses propres contradictions ? Travail éthique comme réalisation ou répétition d’un cycle de violence inévitable ? Il est en tout cas certain que Kurosawa et Bong Joon-ho ont tous deux réalisé des films signifiants, où le langage de la caméra est éminemment politique. S’il n’avait qu’une leçon commune à nous donner, ce serait que la mise en scène n’est pas une technique mais une poïétique, c’est à dire une création aussi bien dans le sens poétique que politique ; une réalisation humaine qui porte l’avènement du futur dans l’art présent.